俛俧俵乮僼儗乕儉昞帵乯晅偱尒偨偄曽偼偙偪傜乮婛偵昞帵偝傟偰偄傞曽偼娭學偁傝傑偣傫乯丅

儔僥儞宯乮僀僞儕傾嘆乯

| 僀僞儕傾嘆 | 僀僞儕傾嘇 | 僼儔儞僗 |

| 僕儑傾僉乕僲丒儘僢僔乕僯 | |

| 壧寑亀僙償傿儕儍偺棟敮巘亁慡嬋 | |

| 傾儖儅償傿乕償傽攲庉乧乧僼儕僢僣丒償儞僟乕儕僢僸乮僥僲乕儖乯 |

| 儘僕乕僫乧乧儗儕丒僌儕僗僩乮僜僾儔僲乯 | |

| 僼傿僈儘乧乧僄僶乕僴儖僩丒償僃僸僞乕乮僶僗乯 | |

| 僶儖僩儘乧乧僄乕儕僢僸丒僋儞僣乮僶僗乯 | |

| 僶僕儕僆乧乧僆僗僇乕丒僣僃儖償僃儞僇乮僶僗乯 | |

| 儀儖僞乧乧僸儖僨丒僐僱僣僯乕乮僜僾儔僲乯 | |

| 僂傿乕儞丒僼傿儖僴乕儌僯乕娗尫妝抍仌僂傿乕儞崙棫壧寑応崌彞抍 | |

| 侾俋俇俇擭係寧俀俉擔丄僂傿乕儞 | |

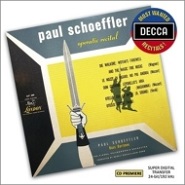

| 俵倄俿俷丂俼俤俠俷俼俢俽丂2 MCD 917.52 | |

| 堦斒揑偵偼壧寑亀僂傿儕傾儉丒僥儖亁彉嬋偑偁傑傝偵桳柤偱丄壧寑慡嬋偼亀僙償傿儕儍偺棟敮巘亁埲奜杦偳忋墘偝傟傞婡夛偑側偄偑丄嬤擭傾僶僪摍偑偦偺暅嫽偵恠椡偟偰偄傞嶌嬋壠偑旤怘壠偙偲儘僢僔乕僯乮侾俈俋俀乣侾俉俇俉乯偱偁傞丅 斵偼俁俋嶌傕偺壧寑傪彂偄偰偄傞偑丄嵟弶偺壧寑亀僨儊僩儕僆偲億儕乕價僆亁傪彂偄偨偺偑侾俉侽俇擭丅嵟屻偺壧寑亀僂傿儕傾儉丒僥儖亁偑侾俉俀俋擭偱丄幚憂嶌婜娫偼俀俁擭掱偱偟偐側偄丅偦偺戝敿偼僀僞儕傾丒僆儁儔丒僽僢僼傽偱偁傝丄偦偺恖婥偼惓偵摉帪埑搢揑偱丄儀乕僩乕償僃儞偑僂傿乕儞偱偺儘僢僔乕僯恖婥偵寵婥偑偝偟丄戞嬨偺弶墘傪儀儖儕儞偵偟傛偆偲偟偨偲偙傠丄僂傿乕儞偺柤巑払偑峇偰偰妝惞傪愢摼偟偨偲偄偆堩榖偑傛偔抦傜傟偰偄傞丅摉帪僂傿乕儞偱偼乽儌乕僣傽儖僩傗儀乕僩乕償僃儞偼傕偆屆偄丅壒妝偲偼儘僢僔乕僯偺帠偩乿偲尵傢傟偰偄偨偲偄偆丅僗僞儞僟乕儖偼乽僫億儗僆儞偼巰傫偩偑丄暿偺抝偑尰傟偨乿偲墑傋丄妝惞傕旤怘壠偲偺侾俉俀俀擭偺夛尒偱乽僆儁儔丒僽僢僼傽偱偼婱曽偺恀帡偼扤傕弌棃側偄乿偲愨巀偟偨偲尵傢傟偰偄傞丅 偦偺旤怘壠偺弌悽嶌偲偝傟傞偺偑侾俉侾俁擭偵彂偐傟偨壧寑侾侽嶌栚偺亀僞儞僋儗僨傿亁偱偁傞丅偦偟偰侾俉侾俇擭丄旤怘壠俀係嵨偺帪丄嬐偐侾俁擔乮俁廡娫偲偄偆愢傕偁傞乯偱彂偒忋偘偨壧寑侾俈嶌栚偺亀僙償傿儕儍偺棟敮巘亁偱偦偺柤偼慡墷廈偵崒偒搉傞丅屻偵儀儖儕乕僯偼乽儘僢僔乕僯側傜偦傟埵傗偭偰偺偗傞偩傠偆乿偲弎傋偨偲揱偊傜傟偰偄傞丅埲屻傕亀揇朹偐偝偝偓乮侾俉侾俈乯亁亀僔儞僨儗儔乮侾俉侾俈乯亁亀儔儞僗傊偺椃乮侾俉俀俆乯亁摍傪師乆偲敪昞丅亀僂傿儕傾儉丒僥儖乮侾俉俀俋乯亁偵帄傞丅偦偺娫丄侾俉俀侾擭偵壧庤僀僓儀儖丒僐儖僽儔儞偲寢崶偟偰偄傞丅壗傟偵偣傛丄侾俉俀俋擭偵乭堷戅乭偟偨旤怘壠偼丄偦偺屻俁侽擭嬤偔惗偒側偑傜丄嬐偐偵亀僗僞乕僶僩丒儅乕僥儖乮侾俉係俀乯亁傗亀彫憫尩儈僒嬋乮侾俉俇俁乯亁傪嶌嬋偟偨掱搙偱丄杦偳嶌嬋偲偼墢傪愗傝丄崅媺儗僗僩儔儞宱塩偲梴撠嬈偵惛傪弌偟偨丅偦偟偰旤怘壠偼偙偪傜偱傕惉岟偟丄尰嵼椏棟偱帪愜尒傜傟傞乭儘僢僔乕僯晽乭偼偦偺柤巆偱偁傞丅斵掱偺惉岟傪廂傔偨嶌嬋壠偑壗屘憗乆偵堷戅偟丄憂嶌婜娫傛傝挿偄梋惗傪夁偛偟偨偺偐丄崱偱傕條乆側悇應偑峴傢傟偰偄傞丅楈姶偺屚妷愢丄僽僢僼傽悐戅愢丄惗棃偺旤怘偑壒妝傛傝椏棟傊嫽枴傪岦傢偣偨偲偄偆愢摍乆丅傑偨丄斵偺擬怱側僼傽儞偩偭偨恖娫偑旤怘壠偵乽巹払偼堦擔傕憗偔愭惗偺怴嶌偑敪昞偝傟傞偺傪婜懸偟偰偄傞偺偱偡偑丄擛壗偱偟傚偆乿偲恥偹偨偲偙傠丄旤怘壠偼栙偭偰僺傾僲偺慜偵曕傒婑偭偨丅偦偺恖偼乽偙傟偼偒偭偲慺惏傜偟偄怴嶌傪抏偄偰壓偝傞乿偲婜懸偟偨偑丄旤怘壠偑抏偄偨偺偼儌乕僣傽儖僩偺亀僪儞丒僕儑償傽儞僯亁偩偭偨丅偦偺恖偼怴嶌偱偼側偐偭偨偺偱丄偑偭偐傝偟偨傕偺偺丄亀僪儞丒僕儑償傽儞僯亁偵巚傢偢偆偭偲傝偲偟偨偲偙傠丄旤怘壠偼懘張偱僺傾僲傪巭傔丄乽偙傫側棫攈側壒妝偑偁傞偺偵丄壗屘巹偑偮傑傜傫僆儁儔傪傑偩彂偐側偗傟偽側傜側偄偺偱偡偐丠乿偲斀栤偟偨偲偄偆丅庒偟偐偡傞偲丄旤怘壠偼揤嵥敡屘偵帺傜偺嶌昳孮偑屻悽偵梌偊傞塭嬁偵偮偄偰傕姩晅偄偰偄偨偺偐傕抦傟側偄丅棳峴偵東楳偝傟丄師戞偵朰傟嫀傜傟偰偄偔偲偄偆嫊偟偝傪丅偦偟偰丄乭揤嵥偼揤嵥傪抦傞乭偱丄恄摱儌乕僣傽儖僩偺嶌昳偑塱墦晄柵偺壙抣傪帩偭偰偄傞帠傕尒敳偄偰偄偨偺偩傠偆丅偟偐偟丄儅僀傾儀乕傾傕偦偆偩偑丄摉帪棽惙傪屩偭偨嶌嬋壠払偺懚嵼偼丄尰嵼崅偄昡壙傪庴偗偰偄傞嶌嬋壠払偵彮側偐傜偸塭嬁傪梌偊偰偄傞帠傕寛偟偰朰傟偰偼側傞傑偄丅摿偵償僃儖僨傿偼儘僢僔乕僯傪懜宧偟偰偍傝丄亀儗僋傿僄儉亁偼旤怘壠偺巰偑宊婡偲側偭偰彂偐傟偨偲偝傟偰偄傞丅 偦偺尰嵼杦偳忋墘偝傟傞帠偑側偄旤怘壠偺壧寑偺拞偱丄桞堦悽奅拞偺僆儁儔丒僴僂僗偺恖婥儗僷乕僩儕乕偲側偭偰偄傞偺偑亀僙償傿儕儍偺棟敮巘亁偱偁傞丅偙傟偼恄摱儌乕僣傽儖僩偺亀僼傿僈儘偺寢崶亁偲摨偠儃乕儅儖僔僃偺媃嬋偑尨嶌偱偁傝丄傾儖儅償傿乕償傽攲庉傗儘僕乕僫丄僼傿僈儘丄僶儖僩儘丄僶僕乕儕僆摍庡梫側搊応恖暔傕嫟捠偱偁傞丅偙偺壧寑偱偼儘僕乕僫偲傾儖儅償傿乕償傽攲庉偑僼傿僈儘偺婡抭偵傛偭偰寢偽傟傞枠傪昤偄偰偄傞丅儘僕乕僫偼亀僼傿僈儘亁偱攲庉晇恖偲偟偰搊応偡傞丅 偟偐偟丄旤怘壠偼嵟弶丄偙偺壧寑傪嶌嬋偡傞帠傪鏢鏞偟偨偲偄偆丅摉帪僀僞儕傾偱偼旤怘壠偺愭攜奿偺僷僀僕僃儘偑婛偵亀僙償傿儕儍偺棟敮巘亁傪敪昞偟丄恖婥傪攷偟偰偄偨偐傜偱偁傞丅偟偐偟丄壧寑嶌壠偺懡偔偼寑応偐傜戜杮傪庴偗庢傝丄偦傟偵嶌嬋偟側偗傟偽側傜側偐偭偨丅帺敪揑偵戜杮傪慖傫偩傝丄傑偨儚乕僌僫乕偺條偵帺傜戜杮傪庤妡偗傞偲偄偆偺偼傕偭偲屻偺榖偱偁傞丅懘張偱旤怘壠偼僷僀僕僃儘偵摨偠戣嵽傪埖偆帠偵側偭偰偟傑偭偨偲挌擩側庤巻傪彂偄偰偄傞丅傑偨丄戣柤傕亀傾儖儅償傿乕償傽埥偄偼柍塿側梡怱亁偲曄偊偰弶墘偟偨偲偄偆丅 弶墘偼僷僀僕僃儘恮塩偺朩奞岺嶌偵傛傝丄戝幐攕偵廔傢偭偨丅偟偐偟丄忋墘傪廳偹傞撪丄挳廜偺懡偔偑旤怘壠偺嶌昳偺曽偑僷僀僕僃儘傛傝梱偐偵桪傟偰偄傞帠傪屽傝丄戣柤傕尦偵栠偝傟偨丅 嫲傜偔旤怘壠偼恄摱偺亀僼傿僈儘亁傪抦傝敳偄偰偄偨丅偦傟偱側偔偰偼丄偙偺條側嶌昳傪彂偔帠偼弌棃傑偄丅棫偰懕偗偵挳偄偨偲偟偰傕戝偒側堘榓姶傪梌偊側偄埵嫟捠偺悽奅娤傪幚尰偟偰偄傞丅栜榑丄庒偒擔偺攲庉偲偄偆帠偱丄亀僼傿僈儘亁偱偼僶儕僩儞傗僶僗偑墘偠傞偙偺栶傪僥僲乕儖偵偡傞摍偺曄峏偼偁傞偟丄傛傝弮壒妝揑側恄摱偵懳偟丄傛傝僪儔儅惈傗壧傪懪偪弌偟偰偄傞摍旤怘壠側傜偱偼偺柺傕偁傞丅偩偐傜偙偦丄垷棳偲偼尒側偝傟側偄丅傑偨丄偙偺壧寑偼婔偮偐偺乭棳梡乭偱傕抦傜傟偰偄傞丅摿偵彉嬋偼愭偢亀傂偳偄岆夝亁偱巊傢傟丄懕偄偰亀僷儖儈儔偺傾僂儗儕傾乕僲亁亀僀僊儕僗彈墹僄儕僓儀僢僞亁偱傕巊梡偝傟偨暔傪傑偨傑偨梡偄偰偄傞丅幚偵戝抇晄揋偩丅壗傟偵偣傛丄僆儁儔丒僽僢僼傽偐偔偁傞傋偟偲偄偆寉夣側枺椡偵堨傟偨柤嶌偱偁傞丅 柤斦偲偟偰偼侾俋俈侽擭戙偺傾僶僪偵傛傞墘憈偑俠俢丄俢倁俢嫟偵抦傜傟偰偄傞丅柺敀偍偐偟偔偡傞堊丄戝嬄側拑斣偵側傝偐偹側偄偙偺壧寑傪抦惈偵堨傟丄偟偐傕僀僞儕傾恖傜偟偄寉夣側儕僘儉姶偲儊儘僨傿乕偺壧傢偣曽偱嬌傔偰壒妝揑悈弨偺崅偄墘憈偵巇忋偘偰偄傞丅場傒偵愭弎偺條偵丄傾僶僪偼懠偵傕條乆側旤怘壠偺壧寑傪忋墘偟丄乭儘僢僔乕僯丒儖僱僢僒儞僗乭偺拞怱揑懚嵼偲側偭偨丅 偝偰丄偦傟偱偼変摍偑僇乕儖丒儀乕儉偺墘憈偵偮偄偰岅傠偆丅偙傟偼擔崰儊乕儖偱尛傝庢傝偟偰偄傞俫丏俵丏條傛傝捀懻偟偨暔偱偁傞丅儀乕儉偼僇儔儎儞偲偼堘偭偰僀僞儕傾丒僆儁儔偼僪僀僣丒僆儁儔掱愊嬌揑偵偼嵦傝忋偘側偐偭偨偟丄悽奅揑偵傕偦傟掱崅偄昡壙傪庴偗偰偄偨栿偱偼側偐偭偨丅償僃儖僨傿傗僾僢僠乕僯偱偡傜丄偦傫側偵榐壒偑巆偭偰偄側偄丅廬偭偰丄拞偵偼儀乕儉偺巜婗偡傞僀僞儕傾丒僆儁儔傪敀娽帇偟丄挳偙偆偲傕偟側偄恖偑偄傞丅偟偐偟丄亀僼傿僈儘亁偲嫟捠惈偺偁傞晹暘傪懡偔書偊傞偙偺亀棟敮巘亁偼惀旕嫟堦搙偼挳偄偰栣偄偨偄丅 榐壒偼椙偔側偄丅儅僀僋偺攝抲偺偣偄偐丄僗僐傾傪傔偔傞壒偑挳偙偊偨傝丄晳戜偺偒偟傓壒偑傗偨傜偲嫮偐偭偨傝丄僌儔僗偺傇偮偐傞壒摍偑偙傟傑偨嫮夁偓偨傝丄壧庤恮偺惡偑儅僀僋偐傜偺嫍棧偵傛偭偰憡摉堘偭偨傝乧乧崱帪偺僆儁儔榐壒傪挳偒姷傟偰偄傞恖偵偲偭偰偼偐側傝恏偄柺偑偁傞丅摿偵壧庤偺惡偺棊嵎偼傂偳偔丄杦偳夃傫偱挳偒庢傝恏偄帠傕偁傟偽丄傗偐傑偟偄埵斚偔挳偙偊傞帠傕偁傞丅傑偨丄僪僀僣丒僆儁儔偱妶桇偡傞壧庤偑懡偄堊丄僀僞儕傾丒僆儁儔丄乭弮惓乭儘僢僔乕僯偺僀儊乕僕偲偼昁偢偟傕堦抳偟側偄丅 偟偐偟丄侾俋俇俇擭丄傑偩傑偩妶椡堨傟傞儀乕儉偺巜婗怳傝偼慺惏傜偟偄惗柦椡傪姶偠偝偣傞偟丄慁棩孮偺枴傢偄怺偝傕幪偰擄偄丅壗傛傝亀僼傿僈儘亁偲嫟捠偺柺偑懪偪弌偝傟偰偄傞丅岆夝傪嫲傟偢偵尵偆側傜偽丄儌乕僣傽儖僥傿傾儞側儘僢僔乕僯偵側偭偰偄傞丅偦偟偰丄偙偺亀棟敮巘亁偱偼偦傟偑嬌傔偰桳岠側條偵巚傢傟傞丅儀乕儉偑亀僼傿僈儘亁傪摼堄拞偺摼堄偲偟偨帠偼堦悺偟偨壒妝僼傽儞側傜偽扤傕偑抦偭偰偄傞丅偦偺僐儞僙僾僩偑崯張偱傕懪偪弌偝傟偰偄傞偺偩偐傜丄偦傟偑挳偒庤傪枺椆偣偸敜偑側偄丅偦傟偼妝偟偝傗棳楉偝傛傝僗僐傾偺杮幙傪漃傝敳偔丅偦偆偟偨堄枴偱偼僂傿乕儞揑丄僪僀僣揑偱偁傞丅壧庤恮傕惓偵偦偆偟偨僐儞僙僾僩傪摜傑偊偨傕偺偩丅儌乕僣傽儖僩偱傕挻堦棳偺晍恮偲偄偊傞傕偺偵側偭偰偄傞丅 愭偢偼償儞僟乕儕僢僸丅庒姳椡傒偼尒傜傟傞偟丄愭弎偺條偵榐壒偺偣偄傕偁傝丄廩暘姮擻弌棃傞偲偄偆撪梕偱偼側偄偑丄棳愇偺懚嵼姶偩丅僗乕僽儗僢僩乮彫娫巊偄乯偺僗儁僔儍儕僗僩偱偁傞僌儕僗僩偺儘僕乕僫偼昁偢偟傕偍忟條偲偄偆栶暱偵傄偭偨傝偲偼尵偊側偄偑丄庒傗偄偩柡傜偟偄悙乆偟偝偼暿偺枺椡偑偁傞丅償僃僸僞乕偺僼傿僈儘傕傾僶僪斦偱偺僾儔僀偲斾妑偟側偗傟偽偦傟側傝偺弌棃丅僋儞僣偺僶儖僩儘傗僣僃儖償僃儞僇偺僶僕乕儕僆丄僐僱僣僯乕偺儀儖僞傜傕棳愇偲偄偆偲偙傠傪尒偣傞丅扐偟丄愭弎偺條偵榐壒偑椙偔側偄偺偱丄傾儞僒儞僽儖偑晄慛柧偩偭偨傝丄傗偨傜偲斚偔側偭偨傝偡傞偺偑巆擮丅偦偺堊丄傗傗慹偄戝枴側柺偑偁傞丅偟偐偟丄偙傟傪曵傟偸條慡懱偵傑偲傑偭偨報徾傪梌偊偰偄傞偺偑儀乕儉偲僂傿乕儞丒僼傿儖偺敽憈偩丅埨掕姶偼敳孮丄偦傟偱偄偰扨側傞婡夿揑側敽憈偱偼側偔丄桳婡揑偱丄昞忣朙偐丅屄恖揑偵偼旤怘壠偑偙偺嶌昳偱昤偐傫偲偟偨帠偼妋傝拪弌偝傟偰偄傞條偵巚偆丅栜榑丄旤怘壠偑偲偭偔偺愄偵朣偔側偭偰偄傞埲忋丄斵偺摢偺拞偱偙偺壧寑偑偳偆柭傝嬁偄偰偄偨偐偲偄偆帠偼塱墦偺撲側偺偩偑丅 壗傟偵偣傛丄偙偺墘憈偼摿偵儀乕儉偺亀僼傿僈儘亁傪垽偡傞恖偵偼惀旕挳偄偰梸偟偄偲巚偆偟丄儀乕儉偺僀僞儕傾丒僆儁儔傪敀娽帇偡傞恖傕堦搙偼挳偄偰梸偟偄偲巚偆丅偦傟偵偟偰傕丄偙偺僨傿僗僋傪壓偝偭偨俫丏俵丏條偵偼壗帪傕偺帠側偑傜杮摉偵姶幱偡傞偽偐傝偩丅 | |

| 僕儏僛僢儁丒償僃儖僨傿 | |

| 壧寑亀儅僋儀僗亁慡嬋 | |

| 嘆 | |

| 儅僋儀僗晇恖乧乧僄儕僓儀乕僩丒僿儞僎儞乮儊僝丒僜僾儔僲乯 |

| 儅僋儀僗乧乧儅僥傿僂丒傾乕儔乕僗儅僀儎乕乮僶儕僩儞乯 | |

| 僶儞僐乕乧乧僿儖儀儖僩丒傾儖僛儞乮僶僗乯 | |

| 儅僋僟僼乧乧儓乕僛僼丒償傿僢僩乮僥僲乕儖乯 | |

| 儅儖僐儉乧乧僂傿儕乕丒僼儔儞僞乕乮僥僲乕儖乯 | |

| 帢彈乧乧僄儖僛丒償僃僢僠儍乕乮儊僝丒僜僾儔僲乯 | |

| 僂傿乕儞崙棫壧寑応娗尫妝抍仌崌彞抍 | |

| 侾俋係俁擭俆寧俁侾擔丄俇寧侾擔丄僂傿乕儞 | |

| 俹倰倕倝倱倕倰丂PRCD 90175 | |

| 嘇 | |

| 儅僋儀僗晇恖乧乧僋儕僗僞丒儖乕僩償傿僸乮儊僝丒僜僾儔僲乯 |

| 儅僋儀僗乧乧僔僃儕儖丒儈儖儞僘乮僶儕僩儞乯 | |

| 僶儞僐乕乧乧僇乕儖丒儕僢僟乕僽僢僔儏乮僶僗乯 | |

| 儅僋僟僼乧乧僇儖儘丒僐僔儏僢僞乮僥僲乕儖乯 | |

| 儅儖僐儉乧乧僄償傽儖僩丒傾僀僸儀儖僈乕乮僥僲乕儖乯 | |

| 帢彈乧乧僊儗儕僗丒僼儘僢僔儏儅儞乮儊僝丒僜僾儔僲乯 | |

| 僂傿乕儞丒僼傿儖僴乕儌僯乕娗尫妝抍仌僂傿乕儞崙棫壧寑応崌彞抍 | |

| 侾俋俈侽擭係寧侾俉擔丄僂傿乕儞 | |

| 俷俼俥俤俷丂C 766 0821 | |

| 僪僀僣丒僆儁儔巎忋嵟戝偺夦暔丄儕僸儍儖僩丒儚乕僌僫乕偑惗傑傟偨侾俉侾俁擭丄僀僞儕傾丒僆儁儔巎忋嵟戝偺嫄廱丄僕儏僛僢儁丒償僃儖僨傿傕偙偺悽偵惗傪嫕偗偨丅偦偟偰丄斵偼俀侽悽婭傪寎偊偨侾俋侽侾擭偵悽傪嫀傞枠偵俁侽嶌嬤偄壧寑傪彂偒巆偟偨丅偦偺杦偳偑昿搙偵嵎偑偁傞偲偼偄偊丄崱彯悽奅拞偺壧寑応偱忋墘偝傟偰偄傞帠傪峫偊傞偲丄惓偵僀僞儕傾丒僆儁儔偺戙柤帉揑懚嵼偱偁傞偲尵偊傞偩傠偆丅媡偵償僃儖僨傿偑懜宧傪曺偘偨儘僢僔乕僯偼懡嶌偱偁偭偨偵傕娭傢傜偢丄尰戙偱嵦傝忋偘傜傟傞嶌昳偼彮側偄丅 偦偺嫄廱偑僔僃僀僋僗僺傾偺媃嬋傪婎偵偟偨亀儅僋儀僗亁傪彂偒忋偘偨偺偼侾俉係俈擭丅亀僫僽僢僐亁乮侾俉係俀擭乯偱悽偵柤偑抦傜傟丄亀僄儖僫乕僯亁乮侾俉係係擭乯摍偺婔偮偐偺壧寑傪婛偵悽偵憲傝弌偟偰偄偨嫄廱偼丄傛傝桪傟偨戜杮傪媮傔傞婥帩偪偑嫮偔側偭偰偄偨丅僔僃僀僋僗僺傾傪戣嵽偵慖傫偩偺偼偦傟屘偱偁傠偆丅摨偠擭偵僪僀僣偺戝暥崑僎乕僥偺嵟戝偺儔僀償傽儖丄僔儔乕偺亀孮搻亁傪庤妡偗偰偄傞帠傕偦偺徹柧偩丅埲屻傕嫄廱偼亀儖僀乕僓丒儈儔乕亁乮侾俉係俋擭乯摍傪憲傝弌偡偑丄壗偲尵偭偰傕亀儕僑儗僢僩亁乮侾俉俆侾擭乯偺埑搢揑惉岟偑柤崅偄丅偦傟偐傜亀僀儖丒僩儘償傽僩乕儗亁乮侾俉俆俁擭乯傪憲傝弌偟偨嫄廱丅峏偵弶墘偼幐攕偵廔傢偭偨傕偺偺丄崱偱偼嫄廱偺壧寑偺拞偱傕嵟傕桳柤側僫儞僶乕乽姡攖偺壧乿傪娷傒丄亀儕僑儗僢僩亁偲嫟偵偙偺帪婜偺嫄廱傪戙昞偡傞嶌昳偲側偭偨亀捴昉亁乮侾俉俆俁擭乯傪憲傝弌偡丅埲屻傕亀僔儌儞丒儃僢僇僱僌儔亁乮侾俉俆俈擭乯丄亀壖柺晳摜夛亁乮侾俉俆俋擭乯丄亀塣柦偺椡亁乮侾俉俇俀擭乯丄亀僪儞丒僇儖儘亁乮侾俉俇俈擭乯偲婔懡偺柤嶌傪憲傝弌偟丄亀傾僀乕僟亁乮侾俉俈侾擭乯丄亀僆僥儘亁乮侾俉俉俈擭乯丄亀僼傽儖僗僞僢僼亁乮侾俉俋俁擭乯偺斢擭偺寙嶌俁戝僆儁儔偵帄傞丅 偟偐偟丄亀儅僋儀僗亁偼弶墘偙偦惉岟傪廂傔偨傕偺偺丄偦偺屻偼晄昡偱偁偭偨丅僔僃僀僋僗僺傾偺巐戝斶寑偺堦偮傪尨嶌偵梡偄偰偄傞偵傕娭傢傜偢丄戜杮偑僀僞儕傾丒僆儁儔偵偼晄岦偒偱偁偭偨帠偑尨場偲尵傢傟偰偄傞丅僀僞儕傾丒僆儁儔偑寑偺嬝傪寉帇偟偰偄傞偲偄偆栿偱偼側偄偺偩偑丄栴挘傝惗柦慄偼桪傟偨壧庤偺椡検傪姮擻偝偣偰偔傟傞乭壧乭偵偁偭偨丅亀儕僑儗僢僩亁傗亀捴昉亁偑挻恖婥嶌偲側偭偨偺傕偦傟屘偱偁傞丅偙傟偵懳偟丄亀儅僋儀僗亁偼嫄廱帺恎偑屻偵乽寑偲壒妝偺堦抳偲偄偆峫偊偼儚乕僌僫乕偺愱攧摿嫋偱偼側偄丅巹傕亀儅僋儀僗亁偱偦傟傪幚尰偝偣偰偄傞乿偲岅偭偰偄傞條偵丄慡懱傪娧偔嬞挘姶偙偦嵟戝偺摿挜偱偁傞偲尵偊傞偺偱偁偭偰丄乭弮惓乭僀僞儕傾丒僆儁儔丒僼傽儞偵偲偭偰偼傗傗暔懌傝側偄撪梕偱偁偭偨偺偩傠偆丅偦傟偐傜傕嫄廱帺恎偼偙偺壧寑傪崅偔昡壙偟懕偗偨偵傕娭傢傜偢丄僀僞儕傾偼栜榑丄偦偺懠偺搚抧偱傕偁傑傝偙偺壧寑偼屭傒傜傟傞帠傕側偔俀侽悽婭傪寎偊偰偄偨丅 亀儅僋儀僗亁偑乭暅妶乭偡傞偺偼慟偔侾俋俀侽擭戙偵擖偭偰偐傜偱丄偟偐傕夦暔儚乕僌僫乕偑埑搢揑側懚嵼姶傪屩偭偰偄偨僪僀僣偵偍偄偰丄偱偁傞丅僪僀僣偵偍偄偰偼挿偄娫夦暔偙偦嵟崅偺僆儁儔偱偁傝丄嫄廱偼偁傑傝嵦傝忋偘傜傟側偐偭偨丅偟偐偟丄侾俋俀侽擭戙偺僪僀僣偵偍偗傞乭償僃儖僨傿丒儖僱僢僒儞僗乭偺拞妀傪扴偭偨偺偑亀儅僋儀僗亁傗亀僪儞丒僇儖儘亁偩偭偨偺偱偁傞丅摿偵僼儕僢僣丒僽僢僔儏偺巜婗丄僄乕儀儖僩偺墘弌偵傛傞忋墘偼崱彯揱愢偲偟偰岅傝宲偑傟偰偄傞丅 亀儅僋儀僗亁偑僪僀僣偱垽偝傟偨棟桼丄偦傟偼崉婤偝丄慡懱傪娧偔嬞挘姶偵偁傞帠偼柧敀偩丅偄傢偽僪僀僣岦偒偺僀僞儕傾丒僆儁儔側偺偱偁傞丅 偟偐偟丄偦偆偟偨乭僪僀僣偺償僃儖僨傿乭偼惓偵僪僀僣偩偗偺暔偱偁傝丄悽奅揑偵偼僩僗僇僯乕僯傪昅摢偲偡傞僀僞儕傾宯偺巜婗幰傗壧庤偵傛傞忋墘偑懜偽傟丄僪僀僣偺嫄彔偵傛傞嫄廱偺壧寑偺榐壒偼彮側偄丅儗僐乕僪夛幮偐傜偡傟偽丄偦偆偟偨嫄彔払偵憡墳偟偄偺偼栴挘傝儚乕僌僫乕傗儕僸儍儖僩丒僔儏僩儔僂僗偲偄偆帠偵側傞偐傜偱丄堦斒揑偵傕偦偆偟偨僀儊乕僕偑怹摟偟偰偄傞丅偟偐偟丄愭弎偺僽僢僔儏傗丄壗偲尵偭偰傕乭僪僀僣偺償僃儖僨傿乭偐傜乭悽奅婯奿乭傪妋棫偝偣偨僇儔儎儞偲僇儖儘僗丒僋儔僀僶乕偺岟愌偼俀侽悽婭嫄廱忋墘巎偵偍偄偰傕奿暿偵堄媊偺偁傞暔偑懡偔丄楌巎揑柤斦傕彮側偔側偄丅 戝巜婗幰僇乕儖丒儀乕儉偼乭僪僀僣偺償僃儖僨傿乭偺棳傟傪媯傓偲峫偊傜傟偰偄傞丅廬偭偰丄償僃儖僨傿傗僾僢僠乕僯傕堄奜偲巜婗偟偰偄傞偵傕娭傢傜偢丄榐壒偼嬌抂偵彮側偄丅傢偞傢偞償僃儖僨傿傪儀乕儉偱挳偔昁梫偼側偄偲峫偊傞儗僐乕僪夛幮傗僼傽儞偑彮側偔側偄偐傜偱偁傠偆丅偟偐偟丄嫄彔偑亀儅僋儀僗亁傗亀僪儞丒僇儖儘亁傪偐側傝嵦傝忋偘偰偄偨帠傕朰傟偰偼側傞傑偄丅懠偱偼亀僆僥儘亁傕偦偙偦偙嵦傝忋偘偰偄傞偟丄儀儖儕儞丒僪僀僣丒僆儁儔偵偍偗傞償傿乕儔儞僩丒儚乕僌僫乕偲偺亀傾僀乕僟亁偼椙偔傕埆偔傕僙儞僙乕僔儑儞傪姫偒婲偙偟偨丅 偝偰丄偦偺儀乕儉偺嫄廱偺壧寑偺慡嬋斦偱桞堦惗慜偐傜抦傜傟偰偄偨偺偑亀儅僋儀僗亁偱偁傞丅侾俋係俁擭偺僂傿乕儞偵偍偗傞僪僀僣岅偵傛傞墘憈偺嘆偑偦傟偩偑丄巹偼俠俢壔偝傟偨帠傪抦傜偢攦偄摝偟偰偟傑偭偨堊丄挿傜偔侾俋俈侽擭偺僂傿乕儞崙棫壧寑応偱偺儔僀償偱偁傞嘇偺傒傪強桳偟偰偄偨丅場傒偵丄偙偺嘇偺壒尮偼暋悢悽偵弌偰偄傞偑丄彟偰敪攧偝傟偰偄偨倖倧倷倕倰斦偼奜斦偺儗乕儀儖偺拞偱傕寛偟偰儊僕儍乕偲偼尵偊偢丄嫲傜偔偦偺懚嵼偡傜抦傜側偄恖偑彮側偔側偐偭偨偱偁傠偆丅偦偆偟偨帠傕偁偭偰丄儔僀償偺儀乕儉偺堎條側敆椡偑悘強偵姶偠傜傟傞撪梕偱偼偁偭偨偑丄偙偆偄偆墘憈偼傕偭偲戝庤儗乕儀儖偐傜弌偰梸偟偄丄偲偄偆巚偄傪怈偄嫀傞帠偑弌棃側偄偱偄偨丅偦偟偰丄俀侽侽俋擭俀寧丅慟偔奜斦偺儗乕儀儖偲偟偰偼峀偔擣抦偝傟偰偄傞俷俼俥俤俷傛傝審偺儔僀償偑梲偺栚傪尒偨偺偱偁傞丅栜榑壒幙傕岦忋偟丄傛傝壒妝揑姰惉搙偑崅傑偭偰偄傞丅 偙傟偼僀僞儕傾岅偵傛傞忋墘偩偑丄撪梕偼惓偵乭僪僀僣偺償僃儖僨傿乭偩丅壗張枠傕鐥偟偔丄嫄廱傛傝偼夦暔傪渇渋偲偝偣傞懁柺傪帩偮丅傑偨丄僨儌乕僯僢僔儏側晹暘傕壗張偲側偔亀僪儞丒僕儑償傽儞僯亁傪巚傢偣傞傕偺偑偁傝丄壧偺旤偟偝傕偁傞偵偼偁傞偑丄栴挘傝慡懱偺嬞挘姶偺崅偝丄娗尫妝偺崉婤偝偑嵟戝偺枺椡偵側偭偰偄傞丅庒偟丄偙傟偑傕偭偲棳楉側懠偺嫄廱偺壧寑偱偁偭偨側傜丄堘榓姶傪妎偊傞岦偒傕彮側偔側偄偩傠偆丅偟偐偟丄偙偺壧寑偱偼晄巚媍偲儀乕儉揑乭僪僀僣棳乭偑僼傿僢僩偟偰偄傞丅偲偄偆帠偼亀儅僋儀僗亁帺懱偑偦偆偄偆嶌昳側偺偩偲偄偆帠偐傕抦傟側偄丅偦偆偟偨堄枴偱丄偙傟偼儀乕儉丒僼傽儞偺傒側傜偢丄嫄廱償僃儖僨傿偺僼傽儞偵傕堦搙偼挳偄偰梸偟偄墘憈偱偁傞丅 偦偟偰俀侽侾侽擭俉寧丄俫丏俵丏條傛傝嘆傪憲偭偰捀偄偨丅愴帪拞偺曻憲梡榐壒偱丄僪僀僣岅偵傛傞墘憈偱偁傞丅傎傏摨帪婜偺亀僇儖儊儞亁摨條丄榐壒偼擭戙偺妱偵忋幙偱丄壧庤偺惡傕娗尫妝傕廩暘妝偟傔傞丅偦傟偼嘇摨條僀僞儕傾揑棳楉偝傗旤姶偲偼堎側傞嬞挘姶傗廳検姶偑枺椡偵惉偭偰偄傞偑丄偙偺嘆偱偼僪僀僣岅偱壧傢傟傞帠偵傛偭偰傛傝僪僀僣揑側枴傢偄偑擹偔惉偭偰偄傞丅嘇偵傕彂偄偨偑丄偙偺壧寑偵娭偟偰偼偦偆偟偨僪僀僣揑昞尰偑堄奜偲僼傿僢僩偟偰偍傝丄偦偺枾搙偺擹偝偵懪偨傟偰偟傑偆丅壧庤恮偼傗傗壧偄夞偟偵屆廘偝傪姶偠側偄偱偼側偄偑丄摉帪傪戙昞偡傞恖乆傪懙偊偰偍傝丄撈摿偺懚嵼姶偑偁傞丅摿偵亀僇儖儊儞亁偱傕慺惏傜偟偄墘彞傪斺業偟偨僿儞僎儞偑崯張偱傕抦惈偲姶忣偺僶儔儞僗偵廏偱偨丄崱偱傕廩暘偵柾斖揑偲尵偊傞柤彞傪斺業偟偰偄傞偺偑報徾揑丅堦搙偼挳偄偰偍偄偰懝偺側偄挳偒墳偊偺偁傞墘憈偱偁傝丄偙傟傪壓偝偭偨俫丏俵丏條偵偼怱偺掙偐傜姶幱傪曺偘偨偄丅 | |

| 壧寑亀傾僀乕僟亁慜憈嬋 | |

| 僪儗僗僨儞崙棫娗尫妝抍 |

| 侾俋俁俋擭丄僪儗僗僨儞 | |

| 俿俬俵丂220827-303 | |

| 嫄廱償僃儖僨傿偺壧寑拞丄嵟傕僗儁僋僞僋儖側嶌昳偲偟偰抦傜傟傞偺偑亀傾僀乕僟亁偱偁傞丅侾俉俇俋擭丄僗僄僘塣壨奐捠傪廽偆堊丄僇僀儘壧寑応偺棊惉婰擮偱忋墘偝傟傞怴嶌壧寑傪僄僕僾僩崙墹偐傜埶棅偝傟偨嫄廱丅嵟弶偼偙傟傪抐偭偰偄偨偑丄戜杮傪尒偰嶌嬋傪寛堄偟偨偲偄偆丅偦偟偰丄屆戙僄僕僾僩偲屆戙僄僠僆僺傾偺憟偄傪攚宨偵怐傝惉偝傟傞恖娫柾條傪埖偭偨偙偺嶌昳偼嫄廱偺壧寑偺拞偱傕嵟崅寙嶌偲尒側偡岦偒偺彮側偔側偄撪梕偵巇忋偑偭偨丅姰惉偼侾俉俈侾擭丅嫄廱償僃儖僨傿側傜偱偼偺尒帠側乭壧乭傕偁傞偑丄廽揟岦偒偺偄傢偽乭僼儔儞僗丒僌儔儞僪丒僆儁儔乭揑梫慺傪惙傝崬傫偩俀枊僼傿僫乕儗偑壗偲尵偭偰傕柤崅偄丅 場傒偵嫄廱偼偙偺屻丄巄偔壧寑傪彂偐側偐偭偨偑丄侾俉俉俈擭偵亀僆僥儘亁丄侾俉俋俁擭偵亀僼傽儖僗僞僢僼亁偲偄偆僔僃僀僋僗僺傾偺媃嬋傪戣嵽偵偟偨寙嶌傪庤妡偗丄傑傞偱俀侽悽婭傪惗偒傞帠傪嫅傓偐偺條偵侾俋侽侾擭偵悽傪嫀偭偰偄傞丅 偝偰丄亀傾僀乕僟亁偼嫄廱偺壧寑偺拞偱傕偲傝傢偗恖婥嶌偺堦偮偱偁傞偐傜丄尰嵼偱傕悽奅偺帄傞強偱忋墘偝傟偰偄傞偟丄楌巎揑柤斦傕彮側偔側偄丅傾僶僪丄儉乕僥傿丄僔儑儖僥傿丄儗償傽僀儞丄屆偄偲偙傠偱偼僋儔僂僗丄偦偟偰乭悽婭偺壧昉乭儅儕傾丒僇儔僗偑弌墘偟偰偄傞僶儖價儘乕儕傗僙儔僼傿儞丄僀僞儕傾壧寑抍偺棃擔岞墘偺儔僀償摍乆丅偟偐偟丄壗偲尵偭偰傕懡偔偺恖乆偺巟帩傪摼偰偄傞偺偼僇儔儎儞偩傠偆丅屻丄巹偼傑偩娤偰偄側偄偑丄俀侽侽俇擭侾寧偵俢倁俢偱敪攧偝傟偨僩僗僇僯乕僯斦偼戝偄偵嫽枴偑偁傞丅偙偺晄悽弌偺戝巜婗幰偺塰岝偵枮偪偨僉儍儕傾偺弌敪揰偲側偭偨嶌昳偙偦亀傾僀乕僟亁偱偁傝丄儔僗僩丒儗僐乕僨傿儞僌傕傑偨亀傾僀乕僟亁偱偁偭偨偲尵傢傟偰偄傞偐傜偱丄償僃儖僨傿傗僾僢僠乕僯偺愨懳揑尃埿偱偁傞僩僗僇僯乕僯偺儗僷乕僩儕乕拞偱傕丄摿偵堄媊偺偁傞嶌昳偩偐傜偩丅僪僀僣丒僆乕僗僩儕傾宯偺嶌嬋壠傗墘憈壠傪桪愭揑偵峸擖偟偰偄傞堊丄梸偟偄偲巚偄偮偮丄拞乆僩僗僇僯乕僯偵傑偱梊嶼偑夞偣側偄偺偑巆擮偩偑丄斵偺懡偔偺榐壒傪壗傟偼挳偄偰傒偨偄偲偄偆巚偄偵曄傢傝偼側偄丅 戝巜婗幰僇乕儖丒儀乕儉偼幚墘偱偼帪愜亀傾僀乕僟亁傪嵦傝忋偘偰偄傞偟丄償傿乕儔儞僩丒儚乕僌僫乕偲慻傫偩儀儖儕儞丒僪僀僣丒僆儁儔偱偺忋墘偼僙儞僙乕僔儑儞傪姫偒婲偙偟偨偑丄尰嵼偺偲偙傠慡嬋斦偼懚嵼偟側偄丅偦傟偳偙傠偐丄桳柤側傾儕傾傗乽奙慁峴恑嬋乿偡傜榐壒偟偰偄側偄丅戞堦枊偺慜憈嬋傪僪儗僗僨儞帪戙偵榐壒偟偰偄傞埵偩丅墘憈偦偺傕偺偼丄僀僞儕傾揑棳楉偝偲偼柍墢偺晲崪側僪僀僣棳偱偁傞偲尵偊傞丅僪儗僗僨儞崙棫娗偼幚椡傪帵偟偰偄傞傕偺偺丄榐壒偼椙偔側偄丅偦偆偄偆栿偱丄懠偺巜婗幰偺慡嬋斦偺柤斦偑俠俢傗俢倁俢偱娪徿弌棃傞埲忋丄摿偵偙偺墘憈帺懱偺懚嵼堄媊偑崅偄偲偼巚偊側偄丅巜婗幰僇乕儖丒儀乕儉偺巎椏偺堦偮偲偟偰擣幆偝傟傞傋偒僨傿僗僋偱偁傞偲尵偊傞丅廬偭偰丄儀乕儉丒僼傽儞埲奜偵摿偵偍慐傔偼偟側偄丅 | |

| 壧寑亀僆僥儘亁慡嬋 | |

| 僆僥儘乧乧僩儖僗僥儞丒儔儖僼乮僥僲乕儖乯 |

| 僀傾乕僑乧乧僷僂儖丒僔僃僼儔乕乮僶儕僩儞乯 | |

| 僇僢僔僆乧乧儓乕僛僼丒償傿僢僩乮僥僲乕儖乯 | |

| 儘僪儕乕僑乧乧儁乕僞乕丒僋儔僀儞乮僥僲乕儖乯 | |

| 儘僪償傿僐乧乧僩儈僗儔僼丒僱儔儕僢僋乮僶儕僩儞乯 | |

| 儌儞僞乕僲乧乧償傿僋僩儖丒儅僨傿儞乮僶儕僩儞乯 | |

| 僴儘儖僪乧乧儘乕儔儞僪丒僯儏乕儅儞乮僶僗乯 | |

| 僨僘僨儌僫乧乧僸儖僨丒僐僱僣僯乕乮僜僾儔僲乯 | |

| 僄儈儕傾乧乧僄儗僫丒僯僐儔僀僨傿乮儊僝丒僜僾儔僲乯 | |

| 僂傿乕儞崙棫壧寑応娗尫妝抍仌崌彞抍 | |

| 侾俋係係擭俉寧丄僂傿乕儞 | |

| 俠俙俶俿倀俽丂CACD 5.00096 F | |

| 恖偵傛偭偰偼偙傟偙偦嫄廱償僃儖僨傿偺嵟崅寙嶌偲昡偡傞岦偒傕偁傞亀僆僥儘亁丅僔僃僀僋僗僺傾偺巐戝斶寑傪尨嶌偲偡傞偙偺壧寑偼惓偵僀僞儕傾丒僆儁儔偺柤偩偨傞婄怗傟偺拞偱傕摿偵崅偄昡壙偲恖婥傪摼偰偍傝丄僩僗僇僯乕僯傗僇儔儎儞側偳悢懡偔偺柤斦偑懚嵼偡傞丅 変偑嵟垽偺戝巜婗幰僇乕儖丒儀乕儉傕幚墘偱偼偟偽偟偽亀僆僥儘亁傪忋墘偟偰偄傞偑丄儗僐乕僪夛幮傗懡偔偺僼傽儞偵偲偭偰儀乕儉偼僪僀僣丒僆乕僗僩儕傾壒妝偺尃埿偲偄偆帠傕偁偭偰丄償僃儖僨傿傗僾僢僠乕僯側偳偺僀僞儕傾丒僆儁儔傪愊嬌揑偵榐壒偡傞偲偄偆帠偼偟側偐偭偨偟丄儔僀償榐壒傪峴偍偆偲偄偆曻憲嬊側偳傕偁傑傝柍偐偭偨條偩丅 幚嵺丄尰嵼枠偵敪攧偝傟偨儀乕儉巜婗偵傛傞償僃儖僨傿偺僆儁儔慡嬋斦偼丄亀儅僋儀僗亁擇庬椶偲偙偺亀僆僥儘亁偺傒偱偁傞丅場傒偵偙傟偼俀侽侽侽擭偵敪攧偝傟偰偄偨偑丄儀乕儉偺懠偺墘憈傪桪愭偡傞撪偵攦偄摝偟丄俀侽侾侽擭侾侽寧偵俫俵倁抮戃偱慟偔擖庤偟偨俠俢偱偁傞丅 愴帪拞偺榐壒偲偄偆帠偱丄壒偵屆偝傪姶偠側偄栿偵偼峴偐側偄偑丄亀僇儖儊儞亁傗亀儅僋儀僗亁側偳偲摨偠偔曻憲梡榐壒偲巚傢傟丄榐壒擭戙偺妱偵偼埆偔偼側偄偲傕尵偊傞丅帪戙傪斀塮偟偰僪僀僣岅偱墘憈偝傟偰偄傞偺傕亀僇儖儊儞亁傗亀儅僋儀僗亁摨條偱偁傞丅 偦偆偟偨帠傕偁偭偰丄偙偺僆儁儔偵僀僞儕傾丒僆儁儔側傜偱偼偺娒旤側壺楉偝傪媮傔傞岦偒偵偼偄偝偝偐堎側傞庯傪帩偮巇忋傝偲惉偭偰偄傞丅偦傟偼儀乕儉側傜偱偼偺僪僀僣丒僆儁儔偵捠偠傞寑揑嬞挘姶傪恎忋偲偡傞傕偺偱偁傝丄僪僀僣岅偱墘偠傜傟偰偄傞帠傕偁偭偰丄惓偵撪梕杮埵丅壧庤恮傕摉帪偺僂傿乕儞傪戙昞偡傞婄怗傟偑懙偊傜傟偰偍傝丄僀僞儕傾丒僆儁儔偲偄偆傛傝偼僪僀僣丒僆儁儔揑側僗僞僀儖偱偼偁傞傕偺偺丄挳偒墳偊偼廩暘偩丅儀乕儉丒僼傽儞偺傒側傜偢丄償僃儖僨傿丒僼傽儞丄僀僞儕傾丒僆儁儔丒僼傽儞偵傕堦搙偼挳偄偰梸偟偄墘憈偱偁傞丅 | |

| 壧寑亀僆僥儘亁傛傝乽恄偐偗偰惥偆乿 | |

| 僩儖僗僥儞丒儔儖僼乮僥僲乕儖乯乛儓乕僛僼丒僿儖儅儞乮僶儕僩儞乯 |

| 僪儗僗僨儞崙棫娗尫妝抍 | |

| 侾俋係侽擭丄僪儗僗僨儞 | |

| 俹俙俴俴俙俢俬俷丂PD 4119/20 | |

| 偙傟偼俀侽侽俋擭俈寧丄俫丏俵丏條傛傝憽偭偰捀偄偨墘憈偩丅儀乕儉偺僪儗僗僨儞帪戙偺榐壒偼丄帪戙傪峫偊傞偲桪廏偲尵偊傞暔偑彮側偔側偄偑丄僆儁儔偲傕惉傞偲丄栴挘傝嬯偟偄柺偑偁傞丅壧庤払偺惡偼妱偲慛柧偵廍傢傟偰偄傞偺偩偑丄偦偺暘娗尫妝偑墦偔丄晄慛柧丅偲偼偄偊丄枹挳偩偭偨墘憈傪憽偭偰壓偝偭偨俫丏俵丏條偵懳偟偰丄姶幱偡傞婥帩偵曄傢傝偼柍偄丅 | |

| 壧寑亀僆僥儘亁傛傝乽僀儎乕僑偺柌岅傝乿乽僀儎乕僑偺怣忦乿 | |

| 僷僂儖丒僔僃僼儔乕乮僶儕僩儞乯 |

| 僂傿乕儞丒僼傿儖僴乕儌僯乕娗尫妝抍 | |

| 侾俋俆侽擭俋寧丄僂傿乕儞 | |

| 俢倕們們倎丂4808176 | |

| 偙傟偼俀侽侾係擭俆寧枛偵俢倕們們倎偐傜弌偨乭僷僂儖丒僔僃僼儔乕乣僆儁儔僥傿僢僋丒儕僒僀僞儖乭偵廂榐偝傟偰偄傞墘憈偱偁傞丅場傒偵丄僔僃僼儔乕偼儀乕儉乣僂傿乕儞丒僼傿儖偺侾俋係係擭偺曻憲梡榐壒乮丠乯偵傛傞慡嬋斦偱傕僀儎乕僑傪墘偠偰偄傞偑丄愴帪拞偲偄偆帠傕偁偭偰僪僀僣岅偵傛傞忋墘偲惉偭偰偄傞偺偵懳偟丄偙偺僨傿僗僋偱偼偒偪傫偲僀僞儕傾岅偱壧傢傟偰偄傞丅榐壒偵娭偟偰偼丄儌僲儔儖帪戙偲偼偄偊丄僨僢僇偺僗僞僕僆丒僙僢僔儑儞偲偄偆帠偱丄崱偱傕廩暘妝偟傔傞壒幙偩偑丄僔僃僼儔乕偑儊僀儞偺榐壒偺堊丄庒姳娗尫妝偑攚屻偵堷偒婥枴側偺偼巇曽偑偁傞傑偄丅 墘憈帺懱偼僔僃僼儔乕偑償僃僥儔儞傜偟偄僜僣偺側偄壧彞傪斺業偟偰偄傞偟丄儀乕儉乣僂傿乕儞丒僼傿儖傕庒姳榐壒偺屆偝傪姶偠側偄偱偼側偄偑丄乽柌岅傝乿偱偼慁棩慄偺旤偟偝偑枴傢偊傞偟丄乽怣忦乿偱偼椡嫮偔丄嬞挘姶堨傟傞嬁偒偑報徾偵巆傞丅嬐偐俀嬋偲偼偄偊丄枺椡偨偭傉傝偺墘憈偲偄偆帠偑弌棃傞丅 | |

| 壧寑亀僆僥儘亁傛傝乽婛偵栭傕峏偗偨乿 | |

| 僼儔儞僐丒僐儗僢儕乮僥僲乕儖乯乛僥儗僒丒僣傿儕僗丒僈儔乮僜僾儔僲乯 |

| 儊僩儘億儕僞儞壧寑応娗尫妝抍 | |

| 侾俋俈俀擭係寧俀俀擔丄僯儏乕儓乕僋 | |

| 億儕僪乕儖(尰儐僯償傽乕僒儖乯丂477 6540 | |

| 偙傟偼侾俋俈俀擭係寧俀俀擔丄儊僩儘億儕僞儞壧寑応偱堦帪戙傪抸偄偨巟攝恖丄儖僪儖僼丒價儞僌偺堷戅婰擮僈儔丒僐儞僒乕僩偺儔僀償偱偁傞丅儀乕儉偵偲偭偰價儞僌偼僟儖儉僔儏僞僢僩帪戙偺摨椈偱偁傝丄傑偨偦偺墢屘偱儀乕儉偼侾俋俆俈擭埲崀儊僩儘億儕僞儞壧寑応偵偟偽偟偽搊応偟丄僪僀僣丒僆儁儔偺尃埿偲偟偰慡暷偵偦偺柤傪抦傜偟傔傞帠偵惉偭偨丅偦偟偰丄偙偺擔儀乕儉偼價儞僌偺婓朷偵傛傝僯儖僜儞傪撈彞偵寎偊偰俼丒僔儏僩儔僂僗偺亀僒儘儊亁偺廔宨傪斺業丅偙傟偼埑搢揑偲傕尵偊傞柤墘偲惉偭偨偑丄峏偵儀乕儉偼僀僞儕傾丒僆儁儔嵟崅偺嶌嬋壠丄償僃儖僨傿偺寙嶌亀僆僥儘亁偐傜偙偺乽婛偵栭傕峏偗偨乿偺擇廳彞傪嵦傝忋偘偰偄傞丅 僥僲乕儖偵墲擭偺柤壧庤丄僐儗僢儕傪攝偟丄僷乕僩僫乕偵僣傿儕僗丒僈儔傪攝偟偰偺墘憈偱丄崯張偱偺儀乕儉偼僀僞儕傾丒僆儁儔側傜偱偼偺壧庤偺庡栶惈傪懜廳偟偮偮丄揔搙側旤偟偝偲椡嫮偝傪帩偮敽憈偱巟偊偰偄傞丅偦偆偄偆堄枴偱偼埥堄枴僣儃傪墴偊偨墘憈偱偁傞偲尵偊傞偑丄偦偺暘僪僀僣丒僆儁儔傪巜婗偟偨帪偺條側敽憈偵偼偲偳傑傜側偄儀乕儉側傜偱偼偺梫慺偑傗傗敄傔傜傟偰偄傞丅嬋傪娪徿偡傞偵偼偙傟偱廩暘偱偁傞帠偼妋偐偱丄屻憈傪憕偒徚偡挳廜偺攺庤妳嵮偑偦偺帠傪徹柧偟偰偄傞丅僾儘儞僾僞乕偺惡偑帪愜廍傢傟偰偄傞偺偼亀僒儘儊亁摨條偛垽沢丅壗傟偵偣傛丄儊僩儘億儕僞儞壧寑応偺楌巎忋丄婰擮旇揑偲傕尵偊傞堦栭偵変乆傪桿偭偰偔傟傞墘憈偱偁傞揰偼亀僒儘儊亁摨條偱偁傞丅 | |

| 亀儗僋傿僄儉亁敳悎 | |

| 僀儖儉僈儖僩丒僛乕僼儕乕僩乮僜僾儔僲乯 |

| 僄儕僓儀乕僩丒僿儞僎儞乮儊僝丒僜僾儔僲乯 | |

| 傾儞僩儞丒僨儖儌乕僞乮僥僲乕儖乯 | |

| 僿儖儀儖僩丒傾儖僛儞乮僶僗乯 | |

| 僂傿乕儞丒僼傿儖僴乕儌僯乕娗尫妝抍仌僂傿乕儞崙棫壧寑応崌彞抍 | |

| 侾俋係俆擭丄僂傿乕儞 | |

| 俛倕倢俙倗倕丂BLA 103.401 | |

| 乭旤怘壠乭儘僢僔乕僯偑朣偔側偭偨愜丄嫄廱償僃儖僨傿偼僀僞儕傾傪戙昞偡傞嶌嬋壠払偵傛偭偰丄執戝側傞愭払偺堊偵亀儗僋傿僄儉亁傪彂偔帠傪採埬偟偨偑丄抶乆偲偟偰恑傑偢丄寢嬊慡晹嫄廱堦恖偱姰惉偝偣傞帠偵側偭偨丅媡偵偦傟屘偵嶌昳偺摑堦惈偑恾傜傟丄崱偱偼儌乕僣傽儖僩丄僼僅乕儗丄僽儔乕儉僗側偳偲嫟偵亀儗僋傿僄儉亁孅巜偺桳柤嶌昳偵惉偭偰偄傞丅償僃儖僨傿偺亀儗僋傿僄儉亁偺摿挜丄偦傟偼擛壗偵傕嫄廱傜偟偄僆儁儔僥傿僢僋側懁柺傪婔偮傕奯娫尒偣偰偄傞揰偵偁傞丅 戝巜婗幰僇乕儖丒儀乕儉偼幚墘偱偼妱偲償僃儖僨傿偺嶌昳傪嵦傝忋偘偰偄傞偲偼偄偊丄壧寑傪岞幃偵僗僞僕僆榐壒偡傞偲偄偆條側帠偼偟側偐偭偨丅偦傟偼亀儗僋傿僄儉亁偵偮偄偰傕尵偊傞丅 儗僐乕僪夛幮偑婓朷偟側偐偭偨帠傕偁傠偆偑丄儀乕儉帺恎僪僀僣丒僆乕僗僩儕傾宯偺儗僷乕僩儕乕偵傛傝椡傪拲偄偱偄偨帠偼斲掕弌棃側偄丅偟偐偟丄偩偐傜偙偦悢偺彮側偄儀乕儉偺償僃儖僨傿傊偺嫽枴傪偐偒棫偰傜傟傞恖傕偄傛偆丅偁偺儀乕儉偑堦懱偳偆偄偆嫄廱傪挳偐偣偰偔傟傞偺偐丄偲丅 偦偺柌偑俀侽侽俈擭枛偵堦偮姁偊傜傟偨丅倄丏俵丏條偑敳悎偲偼偄偊丄儀乕儉偺巜婗偟偨嫄廱偺亀儗僋傿僄儉亁偺僐僺乕傪憲偭偰壓偝偭偨偺偩丅偙偺榐壒偼儀乕儉偺惗慜偐傜抦傜傟偰偄偨偑丄壗傟傕敳悎偺傒偺敪攧偱丄慡嬋偺壒尮偑偁傞偺偐丄尰嵼偺偲偙傠偼媈傢偟偄丅偟偐偟丄壧庤恮偼摉帪偺僂傿乕儞傪戙昞偡傞柤壧庤傪僘儔儕偲懙偊丄娗尫妝傕僂傿乕儞丒僼傿儖偱丄婄怗傟偼鐱乆偨傞傕偺偩丅榐壒偼偁傑傝椙偔側偄丅偟偐偟丄墘憈偼埆偔側偄丅僀僞儕傾丒僆儁儔揑懁柺偼偁傑傝嫮挷偝傟偰偄側偄偑丄偦偺戙傢傝偵廆嫵嬋偲偟偰偺枺椡偺戝偒偝傪妉摼偟偰偄傞丅恀潟偵偟偰憫尩丅埥堄枴僪僀僣偺廆嫵嬋偵捠偠傞寍弍惈丒廆嫵惈偺崅偝傪姶偠傞丅岲傒偼挳偒庤偵傛偭偰暘偐傟傞偐傕抦傟側偄偑丄媞娤揑偵娤偰壒妝揑偵悈弨偺崅偄墘憈偱偁傞帠偵娫堘偄偼側偄丅儀乕儉丒僼傽儞偺傒側傜偢丄嫄廱僼傽儞偵傕堦搙偼挳偄偰梸偟偄撪梕偩丅偙傟傪壓偝偭偨倄丏俵丏條偵偼杮摉偵壗偲偍楃傪弎傋偰椙偄傗傜丄尵梩偑尒摉偨傜側偄丅 | |

| 僀僞儕傾嘆 | 僀僞儕傾嘇 | 僼儔儞僗 |