| ベドルジヒ・スメタナ |

| 歌劇『売られた花嫁』序曲 |

| ドレスデン国立管弦楽団 |

| 1939年、ドレスデン |

| 東芝EMI SGR-1209-12 |

中央ヨーロッパに君臨する広大なオーストリア帝国の寒村アンスフェルデンに大建築家ブルックナーが生まれた1824年、同じオーストリア帝国のボヘミア地方に、”チェコ国民楽派の父”と称されるスメタナが生まれた。彼の生きた時代は欧州で民族運動が高まりを見せていて、ハンガリーでも暴動が起きている。現在の世界地図に描かれる欧州とは全く異なる状況であった。文化においても、中央ヨーロッパの中核をなしていたのはハプスブルク家の帝都・ウィーンであり、プラハやブダペストで活躍する芸術家達もその影響を受けない訳にはいかなかった。

スメタナは”王道”である”ウィーンの音楽”の影響を受けつつも、民族意識の高まりに呼応し、民族音楽をさり気なく投入する事で、独自の地位を築いた。彼がドイツのウェーバーやワーグナー、ハンガリーのリストらを意識した事は間違いないが、兎に角彼は時代の潮流に乗り、”ボヘミア気質”をその音楽の中に表現してみせた。しかも、先述の様に”王道”たるドイツ・オーストリア系の音楽形式や管弦楽法を踏まえている為、世界に通用する普遍性を獲得する事が出来た。それ故、現在でもチェコでは別格的尊敬を集める大作曲家となっている。

彼はリストにその才を見出され、援助を受けたと言われている。そして、彼自身もまた音楽教育にも熱心だったという。スメタナは梅毒が原因で脳神経に異常が生じ、1884年に精神病院で世を去るが、彼の芸術はドヴォルザークやヤナーチェクらにも巨大な影響を与えた。

その偉大なるチェコ国民楽派の父の作品中、世界的に知られているのは連作交響詩『我が祖国』、弦楽四重奏曲『我が生涯より』、そして歌劇『売られた花嫁』である。特に『我が祖国』は正にチェコ人の誇りとして民族の象徴となっており、欧州きっての祝祭”プラハの春”でも看板となっている。しかし、初演当時、爆発的成功を収め、後世に与えた影響という事では、歌劇『売られた花嫁』も決して忘れる事は出来ない。

喜歌劇『売られた花嫁』は1863年から66年にかけて書かれた。初演は1866年5月30日に行われているが、1870年9月25日には改訂版が初演されている。この歌劇の特徴、それはボヘミアの民謡や民族舞踊が盛り込まれている点にある。しかも、あくまで素材として利用しながら、確りドイツ・オーストリア的形式によって料理されている。ウェーバーの『魔弾の射手』を意識した部分も少なからずあったに違いない。現在、台本のせいかどうか分からないが、歌劇全編は滅多に上演されないし、録音も少ない。しかし、快活にして民族の個性を感じさせる序曲はしばしばコンサートでも採り上げられるし、録音も少なくない。

大指揮者カール・ベームは残念ながら『我が祖国』全曲はおろか、就中最も有名な「モルダウ」も録音する事はなかった。巨匠の指揮したスメタナはドレスデン時代のこの『売られた花嫁』序曲しかない。この選曲がベーム本人の希望によるものか、エレクトローラ社の要望によるものなのかは今となっては謎である。

演奏については、正に壮年時代のベームらしい活力溢れる内容になっている。力強さだけではなく、素朴な面も感じられ、ボヘミア臭はあまり感じられないものの、極めて爽快にして立派な手応えを感じ取る事が出来る。録音は古いが、ドレスデン国立管の密度の濃い響きもまた忘れてはなるまい。また、元来が同じウィーン文化圏の作品だけに、”ドイツ流”でも違和感は感じない。中にはもっとボヘミア臭を求める聴き手もいようが、鑑賞用としても史料しても、ベーム〜ドレスデンの黄金時代の姿を伝えるに足る演奏である事は確かで、一度は聴いておいて損はない。

|

| アントニン・ドヴォルザーク |

| 交響曲9番ホ短調『新世界より』作品95 |

| ① |

| バイエルン放送交響楽団 |

| 1958年11月27、28日、ミュンヘン |

| En Larmes ELM02-249/50 |

| ② |

| ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 |

| 1978年5月19〜20日、ウィーン |

| ポリドール(現ユニヴァーサル) POCG-2676/7 |

| ③ |

| ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 |

| 1978年8月6日、ザルツブルク |

| ANF SOFT WARE LCB 107 |

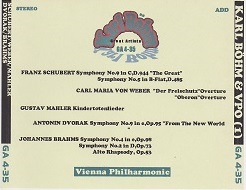

| ④ |

| ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 |

| 1978年8月26日、ザルツブルク |

| Great Artists GA 4-35 |

| ⑤ |

| ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 |

| 1979年6月8日、ウィーン |

| METEOR MCD-066 |

| ⑥ |

| ケルン放送交響楽団 |

| 1980年11月9日、デュッセルドルフ |

| WEITBLICK SSS0176/0178-2 |

ドイツ・オーストリア的音楽形式や管弦楽法の中にさり気なくボヘミア民族音楽を採り入れ、今尚チェコから”チェコ国民楽派の父”として最大の尊敬を受けるスメタナ。そのスメタナの薫陶を受け、世界的名声を確立したのがドヴォルザーク(1841〜1904)である。

彼は幼少時より才能を発揮したというタイプではなかった。逆に小学生の頃は父親から「ポルカ一つ満足に書けないなら、家業を継げ」と言われたという。彼は田舎宿兼肉屋の息子だった。しかし、音楽への情熱は断ち難く、小学校の先生から音楽の基礎を学んだという。その後もコツコツと勉強を続け、16歳でプラハに出、オルガン学校に進学。卒業後暫くは町の音楽隊に入って生計を立てたという。そして、21歳の時、プラハに設立された国民劇場のヴィオラ奏者に採用される。作曲の勉強も続けていた彼は、やがてこの楽団の指揮者に就任した偉大なるスメタナと出会い、自らの方向性を見出すのである。かくして作曲家として生きる決意を固めた”田舎学者”ドヴォルザークであったが、未だ成功とは程遠い所にいた。

この田舎学者の飛躍は、1875年、オーストリア帝国の年金給付の音楽作品に応募し、入選した事が契機と見なされている。この時審査員の一人に大学者ブラームスがいた。大学者は田舎学者の類稀な才能を見抜き、以後積極的に彼を支援するのである。大学者は有力出版社のジムロック社に田舎学者を紹介。ジムロック社は田舎学者に大学者の『ハンガリー舞曲集』の様な民族色の濃い作品を依頼。かくして『スラヴ舞曲集』が作られた。これは現代で言うなら、爆発的ヒットとなり、田舎学者の名は一躍欧州に轟いた。1878年の事である。

さて、スメタナの項にも書いたが、当時チェコはハンガリーなどと共に広大なオーストリア帝国の一員だった。従って、田舎学者もボヘミア人であると同時にオーストリア人であり、帝都ウィーンのドイツ・オーストリア系音楽の影響を受けていた。若い頃は怪物ワーグナーの作風が多かったとされる。スメタナと出会い、民族意識に目覚めた後も、怪物をベースに、民族性を盛り込もうとしたと言われている。しかし、大学者との出会い以降、この勤勉な田舎学者の作風は大学者の影響が強く滲み出る様になる。しかし、形式や管弦楽法は大学者を模範としながら、素材はチェコ国民楽派の父スメタナ同様民族音楽に求め、芸術性と大衆性の一致を目指した。後には田舎学者と同じ様に西欧音楽の様式や管弦楽法を採り入れつつ、独自の民族性や表現手法を盛り込んでいったチャイコフスキーとも意気投合したと伝えられている。

何れにせよ、『スラヴ舞曲集』の成功で、この田舎学者は欧州各地から招かれる様になる。特に英国からは何度も招待されている。また、偉大なるスメタナ没後は正にボヘミア楽壇の柱石として、プラハで音楽教育にも携わる。何れにせよ、その名声は海を越えてアメリカにも伝わり、1892年、田舎学者はニューヨークのナショナル音楽院の院長に就任するのである。2年間の米国での生活は、この田舎学者にとって吉と出た。黒人霊歌との出会いや望郷の念が今尚世界的に知られる傑作を幾つも生み出すきっかけとなったからである。弦楽四重奏曲『アメリカ』、チェロ協奏曲、そして交響曲『新世界より』である。

此処でドヴォルザークの交響曲について触れておこう。彼の交響曲はナンバーが混乱していたという点において歌曲王シューベルトと似ている。『新世界』が出版された時、この交響曲は”第五”だったのである。尤も、シューベルトの場合は、傑作『未完成』と『ザ・グレート』が死後に発見され、それ迄知られていた第一〜第六に加えられたのだが、田舎学者の場合は初期の作品が後に発見されて番号が整理された。そして、現在『新世界』はベートーヴェンの『合唱』と共に最も有名な”第九”として世界中で愛好されている。大建築家ブルックナーの第九や勇者マーラーの第九の様に深遠にして巨大であるが故に、聴き手を選ぶ傑作とは異なる、田舎学者ならではの親しみ易い旋律を身上としている事が幅広い大衆性を獲得している理由である。

一方、現在だけでなく、当時からこうした民族的旋律を特徴とする作品を書くチャイコフスキー、そしてドヴォルザーク、グリーグ、シベリウスらを軽視する人々が存在する事も確かである。ただ、これは何度も述べている事だが、その時代にその国に生まれていて、はたして彼らを批判している様な連中が後世に名をとどめる作品を送り出し得るのか甚だ疑問である。先入観に縛られてどの作品どの演奏も同じ尺度で量るべきではないだろう。そして『新世界』には他の誰にもないドヴォルザークの個性がたっぷり滲み出ているのである。実際、『新世界』はTVCMや映画等で総ての楽章が用いられ、あらゆるクラシック作品の中でも最も世界的に愛好されている作品の一つであり、間口が決して広いとは言えないクラシックにおいて、初心者にもその魅力を伝え得る重要な作品であると言える。多くの指揮者が演奏している事も、この作品を肯定している事の証明であろう。其処へいくと、何かと突っ込みばかり入れて”自分が一番偉い”と錯覚しているかの様な批評家や一部のクラシック・ファンの何と了見の狭い事か。しかもそうした連中の殆どに創造の才はないのだ。

話が妙な方向に逸れた。元に戻ろう。さて、『新世界』は現在でもコンサートにおける人気曲目の一つであるだけに、録音も非常に多い。そうした中で、幾つかの潮流が存在する。ターリヒ、アンチェル、ノイマン、コシュラーら”チェコの『新世界』”が先ず一つ。チェコ出身ながら長らくドイツで活躍したクーベリックは寧ろドイツを思わせる頑強さを感じる。隣国ハンガリーのフリッチャイも何処となくフルトヴェングラーを思わせる”ドイツの『新世界』”だ。セル、オーマンディ、ショルティ、バーンスタインらは”アメリカの『新世界』”である。他では華麗なカラヤンや鋭角的なケルテス(ロンドン響との全集)らチェコでもアメリカでもない”世界規格?”がある(尤もケルテスの場合、ウィーン・フィルとの旧盤はこの名門ならではの魅力をたっぷりと湛えているが)。

大指揮者カール・ベームは父にボヘミアンの血が流れていたが、長らくドイツ・オーストリアで活動したせいか、ボヘミアの作曲家はあまり演奏しなかった。巨匠の青年時代迄ボヘミアはオーストリア帝国の一員であった。従って、この時代にチェコやハンガリーに生を受け活躍した演奏家の中にはドイツ・オーストリア系の音楽に定評のある人が少なくなかった。中には”自らの民族の音楽”をレパートリーの中心に据える者もいたが、多くはドイツ・オーストリア系のレパートリーに情熱を注いだ。ベームの場合はボヘミア人の血をひいてはいたものの、生まれはハプスブルク家との縁が深いオーストリアのグラーツであり、幼い頃からウィーンの影響を強く受け続けてきた。ベームが何より愛し、こだわり続けたのはあくまで”ウィーン”だった。そうした事もあり、恐らくベームの中にボヘミアンの血が入っている事を知っている人は少ないだろう。

ベームは『新世界』をしばしば演奏会で採り上げている。しかし、それがボヘミアンとしての誇りとして演奏していたかという点については疑問が残る。どちらかと言えば、ドイツ・オーストリア文化圏に属する優れた交響曲の一つと捉えていたのではなかろうか。ベームには複数の『新世界』の録音が存在するので、それらを聴けば、少しは答えが見付かるかも知れないが、現在のところ、私が所有するのは6種類だ。

②はチェコでもアメリカでもない、枠組みとしてはドイツの交響曲、それも田舎学者が模範とした大学者ブラームスを思わせる物があるが、頑強ではなく、誤解を恐れずに言うならば、”ウィーンの『新世界』”であると言える。確固たる造型よりは、自然な造型となっており、全体的に大らかな内容となっている。晩年のベームらしい堂々たる風格とウィーン・フィルの何とも言えない美しい旋律の歌い回しが印象的だ。この素朴な味わい深さこそベームの中に流れるボヘミアンの血と見なす事も出来よう。しかし、ボヘミア臭はあまり感じない。先述の様にドイツ・オーストリア的枠組みの中で、旋律の魅力を堪能させてくれる演奏となっている。終楽章のコーダで一気にたたみかけるのもベームらしい。『新世界』はドイツ・オーストリア系の音楽を中心に据えるベームとしてはやや異なるカテゴリーに属する音楽と見なし、その演奏に見向きもしない人が少なくないが、これを聴いた人の中には気に入っているケースも少なくなく、取敢えず一聴して欲しい。聴きもしないで勝手に先入観だけで敬遠するには惜しい演奏なのだ。決定盤とかその様な事は一切言わない。ただ、この大らかで美しい『新世界』に独特の味がある事は間違いない。

③は②と同じ年の8月のザルツブルク祝祭ライヴである。日頃メールで遣り取りしているH.M.様より頂戴した物だが、ジャケット裏の演奏時間を見ると②と全然違う。②がフリッチャイ等に近い演奏時間なのに対し、③はアンチェル等に近い演奏時間となっている。よく年齢のせいで晩年のテンポが遅くなったと言われるベームだが、この③やドレスデン国立管との『ザ・グレート』等は決してそうではない事を証明する貴重なサンプルである。聴き始めてみると、一楽章冒頭の素朴な味わいが魅力的。表情がライヴという事もあり、より大きく動く。主部に入ると、ややカッチリとしているが、非常に力強く、推進力に満ちた音楽が展開されていく。メロディー・ラインがリードする部分では弦と木管の豊かな表情と美しさが心を奪う。ボヘミア臭とは異なるが、素朴な味わい深さがたっぷり滲み出ている。剛も柔も堪能させてくれる名演と言えるだろう。二楽章は②と比べて演奏時間程のテンポの差は感じない。極めて味が濃く、素朴な響き、たっぷりとした余情が聴き手を大きく包み込んでしまうからであろう。これもボヘミアンというよりは後期ロマン派風であるが、その魅力は何物にも変え難い。表情やテンポの変化は②に比べてより自由で、これはライヴのベームならではの物だ。そうして、こういうスタイルで最大の成果を収める事が出来るのがウィーン・フィルなのである。三楽章はじっくりとした大家のテンポだった②と異なり、速目のテンポでぐいぐいとたたみかけていく。②と同じ年の演奏とはとても思えない。ベームがライヴで燃える指揮者と称される所以であろう。若し知らない人に②と③を聴かせたら、同じ指揮者による演奏とすら思えないのではあるまいか。尤も、メロディアスな部分での木管や弦の素晴らしさは共通だが。終楽章も冒頭から気力が漲り、ずんずん進んで行く。とても84歳を目前にした老人の棒捌きとは思えない。一方、旋律群の弦と木管の呼吸の豊かさ、美しさも②とそうそうひけをとらない。ライヴ故にやや大味な部分もなくはないが、全体的に見て、③は1968年の演奏と称しても不思議はない位活力に溢れており、個人的には特に最晩年のベームを白眼視している様な連中に聴かせたい演奏だ。惜しむらくは年代の割にやや音質が渇いて良くない上、エア・チェックらしきノイズが入っている事だが、これだけの演奏に接する事が出来るだけでも有難いと言うべきだろう。このディスクを下さったH.M.様にはもうひたすら阿呆の如く感謝するのみだ。

⑥はH.M.様より頂戴したCD−R(FKM FKM-CDR-47/8)を最初に聴いた。1980年11月といえば、ベームが最後の来日から帰国し、最後のレコード録音となったベートーヴェンの第九を録音したのと同時期である。即ち、ベームのキャリアの最後を飾った演奏会の一つを記録した物という事になる。録音は今一つ。木管がやたらと大きく拾われているのに、金管やティンパニが今一つ響いて来ない。マイクが木管群の直上に吊るされていたのだろうか。そうした録音のせいもあって、緊張感にやや乏しい個所がある。勿論、ベーム自身の肉体的衰弱も関係していただろう。しかし、最後迄戦場にあらんとした老雄の執念は時に蝋燭が燃え尽きる前の炎のゆらめきを呈示してくれる。終楽章のコーダなどはぐいぐいたたみかけて行く。Ⅱ楽章も印象深い。最晩年のベームならではの境地が聴かれる。しかも、テンポは③とそう変わらず、②より速い。奇数楽章はどちらかと言えば衰えが目立つが、時折垣間見せる気合の高まりはライヴのベームならではの物がある。何よりこの録音は最晩年の今にも朽ち倒れんとしていた大指揮者カール・ベームの姿が赤裸々に刻印されている。それはもう名演とか凡演といった評価では計る事の出来ない、一人の人間の生き様としてかけがえのない価値がある。これを下さったH.M.様には心の底から感謝を捧げたい。

尚、2010年1月、Papageno様より⑥と同一演奏のエア・チェックを送って頂いた。1990年7月22日にNHKでラジオ放送されたものの記録である。木管がやたらと大きく拾われている点は一緒だが、こちらの方がより低弦や金管、ティンパニの鮮度が高く、両端楽章の迫力が増している。Ⅱ楽章の表情もより豊かに成っている。こういう貴重な記録を劣化させる事なく大事に保管し続けて来たPapageno様には本当に頭が下がる思いがする。そして、そういう録音を私に聴かせて下さった事に感謝したい。

更に、2015年末にWEITBLICKから出たベーム〜ケルン放送響ライヴ集にこの⑥が含まれていた。このセットの他のライヴがヴッパータール・シュターツホールの録音なのに対し、この⑥はデュッセルドルフ・トーンハレの録音という事や、マイク位置の関係で、くっきりと木管が浮かび上がったやや箱庭的な空間の演奏と成っているという点はFKM盤やPapageno様から頂いたエア・チェックと変わらないが、微妙に音質は良く成っており、臨場感や量感、生々しさや味わい深さが増している様に思われる。何れにせよ、今迄販売ルートが限られていた録音が普通のCD店やネット通販などで容易に入手出来る正規CDとして発売された事は嬉しい限りで、WEITBLICKにはよくぞ出してくれた、と言いたい。

①は2010年3月にH.M.様より頂戴したCD−Rである。録音は現代と比較してしまうと流石に古さを感じさせるが、1958年のライヴという事を考えれば、寧ろ鮮度は高い方だろう。音の拡がりはあまり感じられない為、スケールの大きさという点では物足りなさを感じないではないが、強靭さや推進力は随所に感じられ、この時期のベームのライヴでしばしば聴かれる特有の情熱の高まりも感じ取れる。若干ぶっきら棒な側面はあるが、両端楽章やスケルツォは力強さと推進力でそれをカヴァーしている。Ⅱ楽章はしっとりとした素朴な味わいが魅力で、様式美に溢れながら、時折感興の自由さが顔を覗かせるのも良い。ただ、この楽章は弱音が多いという事もあって、やや不鮮明な個所があったり、非常に小さい音だが、ラジオ放送らしき男性のナレーションが耳に入って来る。ライヴ録音の筈だが、若しかするとエア・チェックか何かで、チューニングの関係で他の放送がうっすらと拾われていたという事なのだろうか。音楽をぶち壊しにしない程度にかすかに聴こえて来るのだが、気に成る人は気に成るかも知れない。因みに、これは以前にセヴン・シーズからCDが出ていた様だが、その時もこうだったのだろうか。尤も、内容そのものは勿論、壮年時代のベームの記録としての存在意義も含めて、かけがえのない演奏である事は間違いなく、これを下さったH.M.様には何時もの事ながら、何とお礼を述べて良いやら、言葉が見当たらない。

④と⑤は2015年9月にS.Y.様より送って頂いたコピーである。S.Y.様は演奏時間がほぼ一緒な上、聴衆の咳払いの箇所が同じなので、同一音源かも知れないと付記されていたが、私が聴いてもそう思う。日付はこれまたS.Y.様が仰る通り⑤が正しい様だ。音質は若干⑤の方がノイズが大きめで、音も微妙に籠り気味だが、量感は微妙にこちらの方が上の様に思われる。④⑤共に音質自体は悪くなく、鑑賞度の高さはスタジオ録音である②に次ぐ。内容自体もⅡ楽章が若干速い事を除けば、②とよく似ている。一方で、③程ではないにせよ、所々で聴かれる気合の高まりや微妙に移り変わる感興の豊かさなどライヴのベームならではの姿も顔を覗かせる。特にⅡ楽章の美しさ味わい深さ、終楽章の生々しい迫力は一聴したら忘れられない印象を残す。しかも完成度の高さは②に近く、③の様な若干大味な面は殆ど感じられない。是非共メジャー・レーベルから発売して欲しい演奏だ。これを送って下さったS.Y.様には心の底から感謝を捧げたい。

①〜⑥各々異なる魅力を発散しており、一度は聴いておいて損はない。

尚、私が所有する本『カール・ベームの芸術とレコード』には1950年代のベルリン・フィルとの凄いライヴがあるらしいし、TOSCA様のHP(現在は休止中だが)にはベルリン・フィル盤は見当たらない代わりに、他の幾つかの『新世界』があるので、何れは皆聴いてみたい。

|

| イーゴル・ストラヴィンスキー |

| バレエ組曲『火の鳥』 |

| ① |

| ケルン放送交響楽団 |

| 1963年4月5日、ケルン |

| audite(キング・インターナショナル) audite 95.591 |

| ② |

| ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 |

| 1968年4月11日、ザルツブルク |

| MARAI HR 4159 |

| ③ |

| ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 |

| 1968年8月11日、ザルツブルク |

| TESTAMENT SBT 1510 |

| ④ |

| ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 |

| 1971年5月14日、ベルリン |

| SARDANA sacd-188/9 |

| ⑤ |

| ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 |

| 1975年3月17日、東京 |

| ポリドール(現ユニヴァーサル) POCG-90491/7 |

| ⑥ |

| ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 |

| 1975年3月22日、東京 |

| ポリドール(現ユニヴァーサル) POCG-90491/7 |

音楽史においてロシアの作曲家といえば、決して主流とは見なされなかった。ルネサンス以降、長い間音楽といえばイタリアが何と言ってもその中心であり、フランスがこれに続いていた。バッハやハイドン、そして神童モーツァルトらドイツ・オーストリア系の不滅の巨人達ですら、イタリアやフランスからすればローカル的存在だった。そして19世紀。管弦楽の分野においてはドイツ・オーストリア系が楽聖ベートーヴェンの登場により、中心的存在に上り詰める。オペラにおいてはヴェルディ、プッチーニらイタリア系とワーグナー、R・シュトラウスらドイツ系の2つの潮流が生まれた。そうした状況下、ロシアでは五人組やチャイコフスキーが出現し、活躍していたものの、ドイツ・オーストリア系やフランスの印象派らが当時の主流を形成しており、国民楽派に属するロシアは矢張り主役とは見なされなかった。そのロシアから遂に音楽史における主役の一人と見なされる人物が出現した。それがイーゴル・ストラヴンスキー(1882〜1971)である。

ストラヴィンスキーは作風が根本的に異なる事がしばしばあった為、今では”カメレオン音楽家”との異名を持つ。そういう意味においては絵画におけるピカソを想起させるものがある。何れにせよ、彼は常に時代をリードする存在と見なされていた。

そのカメレオンことストラヴィンスキーの名を一躍世界的なものにし、強烈な印象を植え付けたのが『火の鳥』(1910)、『ペトルーシュカ』(1911)、『春の祭典』(1913)の所謂”ストラヴィンスキー3大バレエ”である。これはロシアの楽聖チャイコフスキーの3大バレエが西欧音楽の伝統的舞曲の形式を昇華させた格調の高い”古典”であり”王道”と見なされるのに対し、伝統的様式や表現語法を覆す、当時としては常識を打ち破る前衛の最先端に位置するものと見なされ、それは”原始主義”と呼ばれた。

そして、現在カメレオンの全作品中最もよく演奏されるのがバレエ組曲版『火の鳥』である。カメレオンがバレエ全曲の中から7曲を選び、演奏会用組曲を編んだのは1919年。当時既にカメレオンは形式を重んじた”新古典主義”の時代に移行していたが、組曲では7曲を切れ目なく演奏する様にし、交響詩的全体性を獲得している。大魔導士R・シュトラウスの影響もあったかも知れない。何れにせよ、コンパクトにまとめられた事が、盛んに採り上げられる理由の一つである事は間違いあるまい。師のR・コルサコフから発展継承させた独自の強烈な個性を放つオーケストレーションの魔術、独特のリズム等カメレオンの”原始主義時代”のエッセンスが凝縮されているのだ。

人気作だけに、録音も少なくないが、ドイツ・オーストリア系のレパートリーを中心に聴いている為、私はそう多くは聴いていない。しかも、これを記載した当時、所有していたのはムーティ〜フィラデルフィア管のみで、本来先ず聴くべき作曲者自演盤は未だに持っていないという事もあり、あまり偉そうな事は書けない。

大指揮者カール・ベームは若い頃から時折カメレオンの作品を採り上げている。決してレパートリーの中心という訳ではないが、同時代の作曲家の作品を演奏する事に或る種の使命感を持っていたベームだけに、カメレオンの存在意義は充分認識していたものと思われる。その巨匠が比較的愛好していたと思われるのがこの組曲『火の鳥』であり、1975年にウィーン・フィルを率いて来日した折もこれを指揮して話題になった。ドイツ・オーストリアの”人間国宝”的存在と見なされたベームがカメレオンの作品を採り上げるという事自体、当時の日本の音楽ファンには考えられない事だったに違いない。その記念すべき来日公演を記録した物こそ、⑤と⑥である。

さて、先ずは④だが、これは日頃メールで遣り取りしているH.M.様から頂戴したベルリン・フィルとのライヴである。ベームが指揮すると、この作品の前衛性は薄められ、西欧音楽の伝統に連なってくる様に思われるから不思議だ。特に大魔導士の交響詩に連なる作品の様に感じられる。ハリウッド超大作映画音楽を思わせる様な現代的派手さや強烈さはなく、アンセルメやモントゥーの様な色彩の魅力があるという訳ではない。しかし、ドイツ・オペラにおいて海千山千だったベームだけに、劇的表現に凄味があるし、情景描写に力は注がれていないものの、古典的格調の高さがある。管弦楽がベルリン・フィルという事もあり、言うなれば”ドイツのカメレオン”になっている。個人的には意外とこれがフィットしている様に思われる。国民楽派の様に民族色を前面に押し出していない作品という事もあり、聴き応えは充分だ。その思いは聴衆達も同じだった様で、演奏終了後の熱狂的な喝采がそれを証明している。ベームのストラヴィンスキーなんて……という人にも一度は聴いて欲しい演奏だ。これを下さったH.M.様に感謝したい。

⑤と⑥もH.M.様より贈って頂いた物だ。もう今迄にどれだけH.M.様のお世話になっているか分からない。⑤⑥何れも巨匠1975年のウィーン・フィルとの来日時の演奏である。当時巨匠が『火の鳥』を採り上げた事は、日本では驚きをもって迎えられた。ドイツ・オーストリア系の柱石と考えられていたベームがストラヴィンスキーを指揮するなんて眉唾物だったのである。その為、あまり褒める人はいない。しかし、若い頃のベームは晩年に比べてずっと多様なレパートリーを誇っていた。いや、ウィーンを筆頭とする欧州ではかなり高齢に至る迄ドイツ・オーストリア系以外の作品や現代音楽も採り上げていた。ただ、確かにベームがドイツ・オーストリア系の作品を指揮する時とは異なる面を⑤や⑥が見せている事は紛れもない事実だ。④に比べると、より前時代的。20世紀に産声を挙げた、まるでハリウッド映画音楽を思わせる様な外面的華やかさや機能性とは無縁。武骨にして素朴。その為に前衛性はあまり聴こえてこない。その代わり、「序奏」や「王女達のロンド」「子守唄」等でウィーン・フィルが見せる美しさ、「カッチェイ王の魔の踊り」のデモーニッシュな底力はベームならではの表現となっている。しかし、何と言っても「終曲」が印象的だ。冒頭のウィンナ・ホルンからして深々とした”ドイツ・ロマン派風”。一歩一歩大地を踏みしめる様に力強く盛り上がっていき、最後は一音一音ズシーンとダメを押す様な表現を見せる。近代的、機能的な響きのハリウッドのスペクタクル映画を思わせる様な派手さとは無縁の、大時代的な表現であり、何処かクナッパーツブッシュを思わせる。好き嫌いの判断は人それぞれだけれど、こういう『火の鳥』は他には中々出会えない事は確かであろう。でも、クナッパーツブッシュやメンゲルベルク辺りがこういう演奏をすると「待ってました」と喜ぶファンがいるのに、ベームだとそれが許されない様なところがある。ベームはあくまで謹厳実直でなければ、と。私は元々ベームはこういう演奏が好きなのだと思う。ただ、ドイツ・オーストリア系の作品を指揮する時には、それを強靭な意志の力で押さえ込んでいるのだ。何れにせよ、一度は聴いておいて損のない、近年の流行りで言えば「面白い」演奏である事は間違いない。尤も、私が特に『火の鳥』を好きだという訳ではなく、今のところ名盤を探そうとしていない事もある。また、個人的には捨て難い魅力を随所に感じる為、特に他の演奏を聴く必要性を感じていないという事もある。実際所有しているムーティ盤は長らくCD棚に眠りっ放しになっている。本当はそれではいけないのだが。何れにせよ、⑤と⑥を下さったH.M.様には心の底から感謝したい。

②もまたH.M.様より贈って頂いた物である。1968年4月にザルツブルクで行われた演奏という事だが、イースター音楽祭だろうか?でも、この音楽祭、嘗てはカラヤンの独占だった筈。現在ぐす様のHPが閉鎖中で、真相は謎である。さて、演奏だが、オケがベルリン・フィルという事もあり、④同様ドイツ風オーソドックス・スタイルと言えるのだが、ベームの『火の鳥』中最も音が悪いせいか、④程の密度の濃さは感じられない。それでも、ケレンのないストレートな音楽運びはベームならではで、それに立派な味付けを施しているベルリン・フィルの有機的な響きの魅力はそれなりに伝わって来る。フィナーレ等は⑤や⑥の様なズシーンズシーンという一音一音駄目を押す様な前時代的スタイルとは異なり、とても同じ指揮者とは思えない位サバサバとしてズンズンたたみかけていく。⑤や⑥とは異なる爽快感がある。ただ、④は販売ルートが相当限定されるCD−R、そしてこの②は音が悪いというのが残念だ。何れにせよ、このディスクを下さったH.M.様には何とお礼を述べたら良いか言葉が見付からない。

2007年に登場した①はベーム壮年時代という事で、②や④とよく似ている。どちらかと言えば質実剛健といった趣だが、録音が②や④に比べると良いので、音の膨らみやニュアンスの豊かさがより感じられる。低弦の生々しさやティンパニの打ち込みの強靭さも②や④より鮮明だ。だからフィナーレなんかは凄い。ハリウッド映画を思わせる派手な打ち上げ花火的大団円の筈の音楽がまるで「ワルプルギスの夜」みたいな悪魔の集会か地獄の怒号を思わせるデモーニッシュな破壊力を具える音楽に聴こえる。これはベーム・ファンならずとも一度は聴いて欲しい演奏だ。

③は2016年9月に陽の目を見た1968年8月11日ザルツブルク祝祭ライヴ。聴いてみると、どうやら②と同じ演奏の様だ。ザルツブルクでのライヴという事を考えると、日付は8月11日が正しいだろう。但し、音質は別物に思える位違う。若しかすると、②はエア・チェック、③はマスター・テープを用いているのかも知れない。何れにせよ、音が良く成った事でデモーニッシュな部分におけるベルリン・フィルの重量感や破壊力、抒情的な部分における木管群を始めとするベルリン・フィルならではの名人芸をたっぷりと味わえる様に成った事は大きく、これなら①や⑤⑥と比較しても遜色ない内容だと言える。勿論、ベーム・ファンのみならず、『火の鳥』が好きな人にも一聴して欲しい演奏だ。

|

| セルゲイ・セルゲイエヴィチ・プロコフィエフ |

| 『ピーターと狼』作品67 |

| ハーマイオニー・ギンゴールド(語り) |

| ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 |

| 1974年10月、ウィーン |

| ポリドール(現ユニヴァーサル) F35G 50342 |

プロコフィエフ(1891〜1953)は”音楽史上最後の大作曲家”ショスタコーヴィチ(1906〜1975)と共にソヴィエトを代表する巨星であった。既にまだ帝政ロシアだった少年時代に神童と騒がれ、”オーケストレーションの魔術師”コルサコフに作曲を学びピアノ協奏曲1番や交響曲1番『古典交響曲』等で注目を浴び、ロシア革命後、一時期亡命生活を送りつつ歌劇『3つのオレンジへの恋』やピアノ協奏曲3番等を発表。しかし、故国への思い断ち難く、ソヴィエトに戻る。同じロシア出身で同じコルサコフを師に持ち、米国に定住した”カメレオン”ことストラヴィンスキー(1882〜1971)とは逆に。

ソヴィエトに戻った”赤の巨星”を待ち受けていたのは、厳しい政府の芸術政策だったが、それでも彼は祖国にとどまり、時に激しい批判に晒されながら、交響組曲『キージェ中尉』、バレエ『ロミオとジュリエット』、交響曲5〜7番等を次々と発表していく。しかし、現在赤の巨星の作品中、世界的に最も知られているのは語り付の管弦楽曲『ピーターと狼』である。

赤の巨星は子供が好きだった。其処で子供にもオーケストラ音楽に親しんで貰える様、自ら物語を作り、それに音楽を当てはめた。物語の基になっているのは、母親が小さい頃に語ってくれた昔話だという。何れにせよ、こうして書かれた『ピーターと狼』は全く独特の作品となった。例えば、サン・サーンスの『動物の謝肉祭』や後のブリテンの『青少年の為の管弦楽入門』は語りなしでも成立し得るのに対し、この作品では語りが必要不可欠なものになっている事。また、子供の為に書かれた音楽でありながら、管弦楽法に赤い巨星ならではの技法をさり気なく導入している事。何れにせよ、これは語りと音楽によって構成された一つの斬新な劇音楽と見なす事も出来るのだ。

大指揮者カール・ベームは愛息カールハインツの語りでこの曲と『動物の謝肉祭』を録音した。この発案はカールハインツのものであったともいう。しかし、現在聴く事が出来るのはハーマイオニー・ギンゴールドの語りによるものだ。

ハーマイオニー婆さんの語りは、『動物の謝肉祭』同様賛否両論。皺がれた声が聞き苦しいという意見と、老婆が子供達に語る昔話の味わいがあるという意見と。

ベームの指揮に関しては、殊更に楽しげに振舞おうとしない点は『動物の謝肉祭』と同様だが、組曲ではなく、一つの連続した物語であり、音楽という事で、全体に立派な流れを齎している。フランス的エスプリを必要とされない作品であり、またドイツ・オーストリア系の影響下に独自の発展を遂げてきたロシア・ソヴィエト系の音楽である事も、ベームの指揮が『動物の謝肉祭』よりフィットしている様に思える要因だろう。また、この作品自体より劇音楽的要素が存在する為、ベーム〜ウィーン・フィルがオペラで培ってきた表現が説得力を獲得している事も確かである。赤の巨星が求めた子供達への親しみ易さという点ではどうかと思われる面もあるが、シンフォニックでドラマティックな聴き応えのある演奏となっている。特にベームでなければならない作品という訳ではなく、ベーム・ファンにとっては一興といえる演奏である事は確かだが、この曲が好きだという人にも是非一度は聴いて貰いたい内容だ。 |