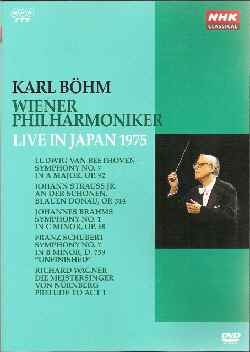

| 儚儖僣亀旤偟偔惵偒僪僫僂亁 |

| 嘆 |

| 僂傿乕儞丒僼傿儖僴乕儌僯乕娗尫妝抍 |

| 侾俋俈俆擭俁寧侾俇擔丄俶俫俲惂嶌 |

| 俶俫俲僄儞僞乕僾儔僀僘丂NSDS-9483 |

| 嘇 |

| 僂傿乕儞丒僼傿儖僴乕儌僯乕娗尫妝抍 |

| 侾俋俈俆擭俁寧侾俈擔丄俶俫俲惂嶌 |

| 俶俫俲僄儞僞乕僾儔僀僘丂NSDS-9483 |

俰丒僔儏僩儔僂僗偺儚儖僣拞偱傕嵟傕桳柤側嶌昳偱偁傝丄乭戞擇偺僆乕僗僩儕傾崙壧乭偲傕徧偝傟傞亀旤偟偔惵偒僪僫僂亁丅偙偺惓偵僆乕僗僩儕傾傪丄偦偟偰僂傿乕儞傪徾挜偡傞壒妝傪丄僂傿乕儞偵廔惗偙偩傢傝懕偗偨戝巜婗幰僇乕儖丒儀乕儉偼垽拝傪書偄偰墘憈偟懕偗偨丅

嘆偼揱愢偺侾俋俈俆擭偺僂傿乕儞丒僼傿儖偲偺棃擔岞墘偺儔僀償偺塮憸丅儀乕僩乕償僃儞偺戞俈廔椆屻偺擬嫸揑側攺庤偵壗搙傕僗僥乕僕偵屇傃栠偝傟傞儀乕儉偑妳嵮偵墳偊偰墘憈偟偨傕偺偩丅俠俢曇偱偼偙偺擔偺亀旤偟偔惵偒僪僫僂亁偼儀乕儉乣僂傿乕儞丒僼傿儖偲偟偰偼偦傫側偵弌棃偑椙偔側偄偲彂偄偨偑丄塮憸偑壛傢偭偨忋丄壒帺懱傛傝旤偟偔丄偦偟偰嫮憈晹傕堷偒掲傑偭偰挳偙偊傞丅儀乕儉傕僂傿乕儞丒僼傿儖偺儊儞僶乕払傕僯僐儕偲傕偣偢丄儚儖僣偲偄偆傛傝偼岎嬁帊偱傕墘憈偡傞偐偺條偵戝恀柺栚偩偑丄偦傟偑撈帺偺慡懱偺條幃姶傗奿挷偺崅偝偺妉摼偵宷偑偭偰偄傞丅傾儞僐乕儖偲偟偰廩暘妝偟傔傞墘憈偩偲巚偆丅

偟偐偟丄偦傟埲忋偵慺惏傜偟偄偺偑摨偠侾俋俈俆擭偺棃擔岞墘偺嘇偩丅偙偪傜偼僽儔乕儉僗偺戞侾偺屻丅嫲傜偔擔杮偱偼嬻慜偲巚傢傟傞挳廜払偺妳嵮偵堷偒懕偄偰偺墘憈偩丅嘆偵斾傋傞偲丄儀乕儉傗僂傿乕儞丒僼傿儖偺儊儞僶乕払偺昞忣偼帪愜娚傒丄壒妝偼傛傝帺嵼偵屇媧偟偰偄傞丅儕僘儉偺寉夣偝傪嫮挷偟偨晳嬋偲偟偰偺懁柺傛傝丄僂傿乕儞丒僼傿儖偺慁棩孮偺壧偄傑傢偟偺旤偟偝傗昞忣偺朙偐偝偑壗偲尵偭偰傕枺椡偩丅僥儞億偺摦偒曽傕嬤擭偁傝偑偪側悎傗煭棊偭婥偑偁傞條偵尒偣偨偑傞埆庯枴偱戝嬄側彫嵶岺偲偼栿偑堘偆丅帺桼側屇媧偑尕偡曄壔偱偁傝丄偦傟偼帺慠偝傪幐傢側偄丅偙傟傕傑偨儀乕儉乣僂傿乕儞丒僼傿儖側傜偱偼偺帄寍偩丅嵟嬤偺僯儏乕僀儎乕丒僐儞僒乕僩側偳偵斾傋傞偲丄梱偐偵僂傿乕儞偺枴傪姮擻偝偣偰偔傟傞丅儚儖僣偲偟偰偺妝偟偝偼偁傑傝姶偠側偄偑丄枺偣傞梫慺傪悘強偵帩偪丄晹暘晹暘偵椡傪拲偄偩嶶枱側撪梕偱偼側偔慡懱惈偺崅偝傪姶偠偝偣偰偔傟傞柤墘偩偲巚偆丅墘憈廔椆屻偺擬嫸揑側妳嵮偼偙偺帪婜偺儀乕儉側傜偱偼丅尰嵼挳廜偵偙傟掱偺斀墳傪婲偙偝偣傞巜婗幰偑偄傞偩傠偆偐丅拞偵偼堦庬偺廤抍嵜柊忬懺偱丄墘憈塢乆傛傝偦偺応偺嬻婥偵姫偒崬傑傟偨恖傕偄傞偩傠偆偑丄夛応傪偦偆偄偆僆乕儔偱枮偨偡帠帺懱偑儀乕儉偺執戝偝偺徹柧偩傠偆丅

壗傟偵偣傛丄嘆傕嘇傕儀乕儉偲乭僂傿乕儞乭偲偺寢傃晅偒偺嫮偝傪姶偠偝偣偰偔傟傞婱廳側憽傝暔偱偁傞丅 |

| 婌壧寑亀鍨鍟亁慡嬋 |

| 儘僓儕儞僨乧乧僌儞僪僁儔丒儎僲償傿僢僣乮僜僾儔僲乯 |

| 傾僀僛儞僔儏僞僀儞乧乧僄僶乕僴儖僩丒償僃僸僞乕乮僶僗乯 |

| 傾僨乕儗乧乧儗僫乕僥丒儂儖儉乮僜僾儔僲乯 |

| 僼傽儖働攷巑乧乧僴僀儞僣丒儂儗僣僃僢僋乮僶僗乯 |

| 僼儔儞僋乧乧僄乕儕僢僸丒僋儞僣乮僶僗乯 |

| 僆儖儘僼僗僉乕岞庉乧乧償僅儖僼僈儞僌丒償傿儞僩僈僢僙儞乮僥僲乕儖乯 |

| 僂傿乕儞丒僼傿儖僴乕儌僯乕娗尫妝抍仌僂傿乕儞崙棫壧寑応崌彞抍 |

| 墘弌乧乧僆僢僩乕丒僔僃儞僋 |

| 侾俋俈俀擭丄儐僯僥儖惂嶌 |

| 僪儕乕儉儔僀僼 DLVC-1127 |

悽奅拞偺俆壄偲傕侾侽壄偲傕偄傢傟傞恖乆偑娤傞嵟傕桳柤側僋儔僔僢僋丒僐儞僒乕僩丄僂傿乕儞丒僼傿儖偺乭僯儏乕丒僀儎乕丒僐儞僒乕僩乭丅偦偺杦偳偼儓僴儞丒僔儏僩儔僂僗嘦悽偺儚儖僣偵傛偭偰愯傔傜傟偰偄傞丅嫲傜偔悽奅揑偵傒偰乽僂傿乕儞亖儓僴儞丒僔儏僩儔僂僗偺儚儖僣乿偲偄偆僀儊乕僕傪書偔恖偑彮側偐傜偢偄傞敜偱偁傞丅僆乕僗僩儕傾偲僆乕僗僩儔儕傾傪崿摨偡傞恖偑偄偰傕丄乭壒妝偺搒乭僂傿乕儞偲偄偆搒巗偺撈帺惈偼懡偔偺恖偑擣抦偟偰偄傞丅壒妝埲奜偵傕僂傿儞僫乕丒僐乕僸乕傗僂傿儞僫乕丒僜乕僙乕僕丄僔僃乕儞僽儖儞媨揳摍偱抦傜傟偰偄傞偑丅

偝偰丄偦偺僔儏僩儔僂僗偺僂傿儞僫丒儚儖僣丄幚偼惗慜偵偼僂傿乕儞丒僼傿儖偲偼杦偳墢偑側偐偭偨丅摉帪儚儖僣偼強慒乭弾柉偺屸妝乭偱偁傝丄媨掛僆乕働僗僩儔偲偟偰偺尃埿偲奿挷偺崅偝傪屩偭偰偄偨僂傿乕儞丒僼傿儖偼丄僔儏僩儔僂僗偵偼椻扺偩偭偨偺偱偁傞丅崱偱傕幚偼僯儏乕丒僀儎乕丒僐儞僒乕僩埲奜偱僂傿乕儞丒僼傿儖偑僔儏僩儔僂僗傪墘憈偡傞婡夛偼杦偳側偄丅墘憈偡傞偲偡傟偽丄儕僸儍儖僩偺曽側偺偱偁傞丅

僂傿乕儞丒僼傿儖偺儓僴儞丒僔儏僩儔僂僗傪悽奅揑側僽儔儞僪偵墴偟忋偘偨僯儏乕丒僀儎乕丒僐儞僒乕僩丅摨偠偔僂傿乕儞傪徾挜偡傞椉幰傪怺偔寢傃晅偗偨偺偼僋儗儊儞僗丒僋儔僂僗偩偭偨丅埲屻丄儃僗僐僼僗僉乕丄儅僛乕儖丄僇儔儎儞丄僇儖儘僗丒僋儔僀僶乕丄儉乕僥傿丄傾僶僪丄儊乕僞丄傾乕僲儞僋乕儖丄彫郪偲偄偭偨巜婗幰偑師乆偲搊応偟丄偙偺僐儞僒乕僩偼悽奅揑峴帠偺堦偮偲偟偰擣抦偝傟傞條偵側傞丅

偦偺乭偛摉抧乭僂傿乕儞偵偍偄偰丄戝夾擔偵昁偢僼僅儖僋僗丒僆乕僷乕偱忋墘偝傟傞偺偑丄摨偠儓僴儞丒僔儏僩儔僂僗嘦悽偺婌壧寑亀鍨鍟亁偱偁傞丅

偙偺僆儁儔偼惓偵儓僴儞丒僔儏僩儔僂僗偩偐傜偙偦彂偒摼偨嶌昳偱偁傞丅儚儖僣傗億儖僇偑偝傝婥側偔搳擖偝傟丄僂傿乕儞偺乭悎乭傪懱尰偟偰偄傞丅

僇乕儖丒儀乕儉偼悽奅揑偵僪僀僣丒僆乕僗僩儕傾壒妝寍弍偺尃埿偲尒側偝傟偰偒偨丅偦傟屘斵偲乭弾柉偺屸妝乭儓僴儞丒僔儏僩儔僂僗偺寢傃晅偒傪媈栤帇偡傞惡傕偁傞丅偟偐偟丄壗傛傝乭僂傿乕儞乭傪垽偟丄惗奤偙偩傢傝懕偗偨儀乕儉偵偲偭偰丄儓僴儞丒僔儏僩儔僂僗偼戝帠側嶌嬋壠偺堦恖偩偭偨偺偱偁傞丅

偩偐傜偙偦丄乽擔杮儓僴儞丒僔儏僩儔僂僗嫤夛乿偑儀乕儉偺採彞偵傛偭偰愝抲偝傟偨偺偱偁傝丄偦偺帠偼摨嫤夛偺俫俹偵傕婰嵹偝傟偰偄傞丅

栟傕丄儀乕儉偺僔儏僩儔僂僗傊偺傾僾儘乕僠偼堦斒揑側僀儊乕僕偲偼傗傗庯偺堎側傞傕偺偵側偭偰偄傞丅儚儖僣偺儕僘儉偺寉夣偝傪嫮挷偡傞傕偺偱偼側偔丄擩傠岎嬁帊揑側巇忋傝傪姶偠偝偣傞丅

偦偆偟偨儀乕儉偺巔惃偼偙偺僆儁儔偱傕曄傢傜側偄丅椺偊偽僇儖儘僗丒僋儔僀僶乕偺條偵丄寉夣偱壺楉側乭悎乭側僗僞僀儖偲偼悘暘堎側傞丅晳梮偵傛偭偰宍惉偝傟傞撈帺惈傛傝偼丄晛捠偺僆儁儔偺墑挿慄忋偵偁傞丅壒妝揑悈弨偺崅偝偑嵟戝偺枺椡偱偁傝丄僆儁儔偲偟偰偼柤墘偵懏偡傞偑丄僆儁儗僢僞偲偟偰偼暔懌傝側偄晹暘偑偁傞丅廬偭偰丄恖偵傛偭偰悘暘昡壙偑暘偐傟傞墘憈偲側偭偰偄傞丅

場傒偵丄偙偺榐壒丄俴俹傗俠俢偱偼僙儕僼偑僇僢僩偝傟偰偄傞丅塮夋偺懚嵼偼儀乕儉懚柦拞偐傜抦偭偰偄偨偑丄拞乆娤傞婡夛偑側偐偭偨丅塮憸偑敪攧偝傟偨帠傕偁偭偨偑丄摉帪棽惙傪屩傝偮偮偁偭偨俴俢偱偼側偔丄倁俫俢偩偭偨堊丄峸擖傪峊偊偨堊偱偁傞丅

偦偟偰丄俀侾悽婭傪寎偊偨崱夞丄慟偔俢倁俢偱塮憸偑敪攧偝傟偨丅墘憈帺懱偼摨偠榐壒偩偑丄僙儕僼偲塮憸偑壛傢傞帠偱丄傛傝偙偺僆儁儗僢僞偺乭妝偟偝乭偑揱傢偭偰棃傞撪梕偲側偭偰偄傞丅偼偭偒傝尵偭偰丄偙傟偝偊偁傟偽俠俢偼昁梫側偄偲巚偭偨掱偩丅偦偆偟偨堄枴偱丄僔僃儞僋偺墘弌偺岟愌傕昡壙偟側偗傟偽側傞傑偄丅

壧庤恮傕乭惓摑攈乭僆儁儔側傜嬉戲偺嬌傒偲偄偆晍恮丅儎僲償傿僢僣丄償僃僸僞乕丄僋儞僣丄僋儊儞僩丄乧偦偟偰壗偲尵偭偰傕償傿儞僩僈僢僙儞丅惓偵乭儀乕儉丒僼傽儈儕乕乭偺摨憢夛傪尒偰偄傞條偩丅

儀乕儉丒僼傽儞偼栜榑丄僆儁儔丒僼傽儞丄僔儏僩儔僂僗丒僼傽儞偵傕堦搙偼娤偰梸偟偄塮夋偱偁傞丅 |