| 交響曲35番ニ長調『ハフナー』K.385 |

| ① |

| トロント交響楽団 |

| 1965年10月10日、CBC制作 |

| VAI VAIDVD4233 |

| ② |

| ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 |

| 1974年11月、ユニテル制作 |

| ユニヴァーサル UCBG-1171 |

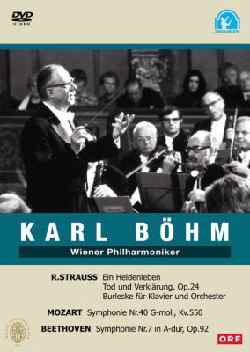

モーツァルトの”後期6大交響曲”の始まりを告げる名曲で、原型である祝典セレナードの華やかさを残している『ハフナー』。作品の規模としては36番『リンツ』以降は言うに及ばず、33番や34番と比べてみても大きいとは言いかねるが、内容の充実こそがモーツァルトの驚異的成長の証だろう。大指揮者カール・ベームも度々この交響曲を採り上げている。規模が大き過ぎないので、ベートーヴェン等の大交響曲の前座にぴったりという事もあり、恐らく演奏会で一番採り上げたモーツァルトの交響曲ではあるまいか。

録音も当然多い。細かい事はCD編で語る事にするが、最晩年のウィーン・フィル盤を除けば、ベームの『ハフナー』は極めて推進力の強い、強靭なものが多い。軽快さや緩徐楽章の美しい歌があるにはあるが、矢張り全体から受ける印象は最後迄一気に聴かせる緊張感・爽快感の方が強い。『ジュピター』でもそうだが、これ程迄に確固たる造型と活力を持つモーツァルトはそうそうあるものではない。

①でもオケはトロント響ながら、如何にもベームらしい演奏が展開されている。推進力溢れる質実剛健な音楽作りが作品を強固に貫いている。公開音楽番組の収録用映像なので、純然たるライヴという訳にはいかないが、それでも聴衆が存在する事で、或る種の臨場感は味わえる。個人的に、モノクロながら極めて価値の高い演奏であり、映像だと思う。

②もライヴだが、1974年に録音されたという事もあり、内容的には最晩年の1980年盤と嘗ての推進力溢れる音楽作りの中間座標にあると言える。

第一楽章はスケールの大きさと活力の豊かさ双方が具わり、力強さとメロディー・ラインの交替は本当に見事だ。また、まるで痒い所に手が届くかの如く、細部のニュアンスの豊かさが増しているのも忘れてはなるまい。勿論、これはウィーン・フィルというパートナーあってのものだろう。二楽章はこれまた如何にもベームらしく、整然たる音楽運びの中に微妙な変化が盛り込まれ、オペラ指揮者ベームの呼吸の妙を聴く思いがする。これもベームとウィーン・フィルの”以心伝心”の賜物だろう。三楽章は嘗てに比べ、より恰幅が大きく、悠然たる趣すらある。そうした中で、矢張り力強さと美しさが過不足なく抽出されている。トリオも素朴な味わい深さがある。そして、終楽章。決然と始まり、推進力は充分。迫力満点。力強さと美しさを兼ね備え、加えてスケールの大きさがある。この『ハフナー』には大指揮者カール・ベームのモーツァルト演奏の魅力を決定付けている要素がたっぷり詰まっている。

①②共に不滅の映像遺産として語り継がれるに相応しい歴史的名演である。 |

| 交響曲36番ハ長調『リンツ』K.425 |

| ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 |

| 1974年11月、ユニテル制作 |

| ユニヴァーサル UCBG-1172 |

天才が初めて本格的なハイドン風の長大な序奏を置いた『リンツ』。全体の均衡美が高く、また時折歌劇作家モーツァルトを思わせるパッセージが登場し、魅力を高めている。ベームはスタジオ録音で1950年代にウィーン・フィル、1960年代にベルリン・フィルを指揮して各々異なる魅力を持つ名盤を録音しているが、1970年代にウィーン・フィルを指揮した後期交響曲集では”6大交響曲”中、この曲だけ録音せずに世を去ってしまった事がファンにとって残念な事であった。そのベーム〜ウィーン・フィルによる1970年代の『リンツ』に接する事が出来るのが、この映像だ。

聴衆の拍手に迎えられ、指揮台に上がるベーム。ややカッチリとしているが、堂々として、美しい序奏が始まる。これだけで、嫌が上にも期待は高まる。主部に入ると、私が思ったより速目のテンポで進んで行く。ベルリン・フィルの様な筋肉質な響きと堅固な構成という感じではないが、力強く緩みはない。メロディーが主導権を握る部分ではウィーン・フィルらしい柔らかさと美しさが聴かれるが、音楽は全くだれるところがない。2楽章の美しさがまた魅力的。メヌエットも余裕すら感じさせるが、何より終楽章が素晴らしい。1970年代のベームのモーツァルトの魅力といえば、どちらかと言えば柔和な響きと包容力の大きさにあるのだが、此処では凛然たる響きと推進力が聴き手に素晴らしい充実感を与えてくれる。映像は如何にもベームらしく、地味だが、却って音楽以上に目立つ事がないのが有難い。何れにせよ、これは素晴らしい感銘を与えてくれる貴重な映像遺産である。 |

| 交響曲38番ニ長調『プラハ』K.504 |

| ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 |

| 1978年5月、ユニテル制作 |

| ユニヴァーサル UCBG-1172 |

天才モーツァルトが幼少時より親しんできた”3楽章制”の交響曲の集大成にして最後の”ニ長調”の交響曲となった『プラハ』。その規模の充実ぶりはこれより後の”3大交響曲”にも勝るとも劣らない。

ベームはこの傑作を3度スタジオ録音している。何れも捨て難い魅力を持つ名盤だが、この映像はその3度目の録音より1年程前の演奏である。しかも、この映像もスタジオ収録で同じウィーン・フィルという事もあり、私は最初よく似た演奏をイメージしていた。ところが実際に聴いてみると、これは2度目の録音であるベルリン・フィル盤の活力と3度目のウィーン・フィル盤の大らかさを足して2で割った様な印象を受けた。序奏の極大のスケールと美しさが先ず私を魅了する。歌劇を思わせる劇的性格がよく出ている。主部がまた素晴らしい。ベルリン・フィル盤での活力とウィーン・フィルの大らかな美しさが一体となっている。構成は堅固でありながら、角を感じさせない自然な流れ。これぞベーム晩年の至芸と呼べるかも知れない。2楽章での何とも言えない美しい余情も思わず聴き惚れてしまう。しかし、何と言っても終楽章だ。決然として推進力に溢れ、それでいてウィーン・フィルならではの美麗さは健在。たっぷりとした充実度の濃さと胸のすく様な爽快感を具えたこの『プラハ』、正に不滅の名演と称するに相応しい。 |

| 交響曲39番変ホ長調K.543 |

| ウィーン交響楽団 |

| 1969年4月、ユニテル制作 |

| ユニヴァーサル UCBG-1173 |

この交響曲から愈々モーツァルトの”3大交響曲”が始まる。個人的には38番『プラハ』も”3楽章制のモーツァルト”の頂点として、これらに劣らない物と考えているが、何れにせよ、39、40、41番の3曲が交響曲史上不滅の傑作群である事に変わりはなく、これらが僅か2か月の間に相次いで書かれたという事こそモーツァルトの驚異的な才能を証明していると言えるだろう。

ベームもこの不世出の天才の最後の3つの交響曲には格別の思いを抱いていた様で、実演でも度々セットで採り上げている。その中では41番『ジュピター』の演奏が傑出している事は確かだが、39番、40番も巨匠ならではの存在感は充分に示されている。ベームの39番は整然たる様式美が最大の魅力だ。勿論、ベームの事だから、造型を厳しく統御しつつも、内容は充実している。知情意のバランスが取れた演奏なのだ。アムステルダム・コンセルトヘボウ盤、ベルリン・フィル盤、ウィーン・フィル盤のスタジオ録音3種類何れもその傾向は変わらないが、録音時のベームの年齢の違い、録音条件の違い、オケの違い等で微妙な違いはある。

そうした中で、この映像に近いのはベルリン・フィル盤だろう。33番同様、交響曲全集とほぼ同時期のスタジオ録音という事もある。先ず一楽章。序奏は晩年程悠然とはしていないが、矢張り堂々たる風格はある。力強い部分と美しい部分の対比も自然にして見事。それは主部に入っても変わらない。主部冒頭のゆったりとした何とも言えない表情の後に訪れる決然たる響き。それらが整然たる様式美にぴたりと収まっている。流石ベームだ。二楽章も矢張り様式美に溢れている。しかし、決して一本調子ではなく、微妙な表情の移り変わりに魅了される。三楽章は矢張りベームらしく、殊更に快速でかっ飛ばすよりは、じっくりと丁寧に演奏されている。勿論メヌエットだけに、程よいリズム感と心地よい響きが安定感を齎し、整然として、格調が高い。力強さも美しさも過不足なくある。トリオもまた素朴な味わいがあり、魅力的だ。終楽章も決して一気に快速でかっ飛ばしていくスタイルではない。しかし、程よい推進力と旋律美を堪能させてくれる演奏となっており、プロポーションの大きさも感じられる。全体的にみて、極めて充実度の濃い名演である。 |

| 交響曲40番ト短調K.550 |

| ① |

| ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 |

| 1964年1月26日、ORF制作 |

| ドリームライフ DLVC-1211 |

| ② |

| ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 |

| 1973年6月、ユニテル制作 |

| ユニヴァーサル UCBG-1171 |

天才ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト。彼の天才は長調における天国的な魅力と、短調における悲劇的な魅力にしばしば大別される。言う間でもなく、これは40番は後者の系統の代表的存在の一つである。内面的な厳しさが要求される為、編成は”3大交響曲”の中ではシンプル。少年時代に立ち戻ったかの様に、弦楽器に木管を加えるというものになっている。勿論、表現されているものは晩年の天才の心の襞であり、それが多くの人々の魂に訴えかけてきた。嘗てのフルトヴェングラーやワルターなどの名盤はその典型であろう。

大指揮者カール・ベームはしばしばこの交響曲を録音し、また実演では”3大交響曲”をセットでよく採り上げていた。しかし、その解釈は決して悲劇的な主情を強調するものではなく、セルなどの名盤同様、様式的均衡美を追求したものとなっている。勿論、音楽自体が悲劇的な部分を有しているから、そこはかとない翳りはある。しかし、決して感傷には溺れぬ芯の強さ、それがベームの40番の嘗ての特徴であった。しかし、晩年のウィーン・フィルとの1976年盤では、壮年時代に比べてテンポが遅くなった分、深刻な翳りが嘗てに比べて滲み出ている事も確かである。

そして、②は1976年盤に極めて近い演奏となっている。聴衆の拍手に迎えられ、指揮台に上がるベーム。一楽章が始まる。元々ベームはこの第一主題を例えばフルトヴェングラーの様に異常な速さでかっ飛ばすという様な事はしていないが、矢張り嘗てに比べるとよりじっくりと丁寧な歩みになっている。勿論、決して感傷的に振舞っている訳ではないが、そのテンポが自ずと陰影の濃さを生み出している。じんわりと心に染み入る演奏と言えようか。それでいて整然とした趣は保たれ、決してだれる事はない。そして第二主題が素晴らしい。勿論、第一主題との微妙な表情の対比は見事という他ない。展開部では時折テンポが動くが、決して恣意的に聴こえない。充分に活きた音楽であり、流れに即しているからであろう。流石ベームである。第二楽章も様式美を特徴としつつ、微妙な表情の移り変わりを含め、決して平板な内容にはなっていない。天才の天国的な魅力と心の奥底に潜む翳りを過不足なく抽出している。木管や弦の美しさは流石ウィーン・フィルで、心に響く要素がたっぷりあるのだ。三楽章は整然として力強く、矢張り殊更に暗さや悲しみを強調している訳ではないが、楽譜から抽出出来る最低限の翳りは自然と滲み出ている。トリオの憧憬に満ちた世界も見事だ。終楽章は決然とした趣がある。第一主題は推進力に満ちている。メロディーが主導権を握る第二主題ではその美しい表情が魅力だ。第一主題と第二主題の対比を強調しようとすると、ロマンティックになり過ぎて散漫に陥る危険性があるが、此処でのベームは嘗ての堅密な構成といった感じはしないものの、造型に隙はない。時折起こるテンポの変化も音楽の自然な呼吸の様に思われる。微妙なニュアンスの変化が感じられ、晩年の天才の心をごく自然に抉り出しているかの様な演奏になっている。流石大指揮者カール・ベームというべきだろう。ベームの40番というと、悲劇性を強調していない事もあり、物足りないという人がいる事は確かだが、此処にはまた別の意味で他の追随を許さぬモーツァルト演奏の典型がある。歴史的名演と称するべきであろう。

①は2010年3月に発売された1964年1月26日に行われたインスブルック冬季五輪開会式典コンサートのライヴである。インスブルック五輪の開会式は1月29日なので、五輪直前の記念演奏会といったところであろう。客席には五輪選手と思われる人々がおり、HMVのHPによれば1956年コルティナダンペッツォ冬季五輪のアルペンスキーで「滑降」「回転」「大回転」を制し、三冠に輝いたオーストリアの伝説的選手、トニー・ザイラー(1935〜2009)が主賓として招かれているという。他にも女子選手らしい若い女の子達が整列しているカットなどが撮られているが、何と言ってもステージ中央の背後に大きく掲げられている五輪マークが目立つ。因みに、史料によれば、ベームはこの日モーツァルトの大ト短調やベートーヴェンの第七の他に恩師R・シュトラウスの『オリンピック賛歌』を指揮したらしいが、今回のDVDには収録されていない。若しかすると、1月26日の開会式典コンサートではなく、1月29日のオリンピックそのものの開会式で演奏されたのかも知れない。

まあ、それはさておき、①に戻ろう。演奏会場はウィーンではなく五輪の開催されたインスブルックだと思われるが、残響に乏しいホールという事もあって、ベーシック音量は小さめで、若干音は硬い。聴衆も普段クラシック音楽にはあまり縁がない人達が結構混じっているらしく、Ⅰ楽章が終わった瞬間拍手が入りかけたり、終演後の反応も何となくぎこちなかったりしている。しかし、それでも音楽自体は流石ベーム〜ウィーン・フィルで、Ⅰ楽章は優れた様式感と過不足ない力強さと美しさを漂わせているし、Ⅱ楽章も見事な様式感と何とも言えない表情で聴かせてくれる。Ⅲ楽章は主部とトリオの対比が素晴らしいが、何と言っても終楽章が強く印象に残る。第一主題は一気に駆け抜ける様な推進力があるし、ほっと一息つく第二主題の味わいも捨て難い。展開部ではベーム特有の大きく呼吸を取る個所が相変わらず健在だし、コーダはグイグイ突っ走って行く。という訳で、ベームは聴衆が音楽に興味があろうとなかろうと関係ないと言わんばかりの名演を披露している。何で五輪にモーツァルトの40番なのか私には選曲理由がよく解らないけれど、特別な意義を持つ式典コンサートの記録という事や演奏内容を考えてみても、これは歴史的文化遺産と称するに相応しい。 |

| 交響曲41番ハ長調『ジュピター』K.551 |

| ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 |

| 1973年6月、ユニテル制作 |

| ユニヴァーサル UCBG-1171 |

モーツァルト最後の交響曲である41番『ジュピター』。その壮麗な響き、立派な構成は正に天才の総決算と称するに相応しく、だからこそギリシャ・ローマ神話の最高神”ジュピター(ゼウス)”の仇名が冠せられたのである。この時期、既に天才は生活苦に喘いでいた。一般人からすれば高収入だったにも関わらず、彼だけではなく、妻・コンスタンツェにも経済観念がなかった為、借金地獄に苦しんでいたのである。しかし、サリエリを筆頭とするイタリア人音楽家の派閥がのさばるウィーン宮廷において、天才への評価は彼らを凌駕するものではなかった。イタリア至上主義の偏見が色濃く残り、超一流といえばサリエリであり、オーストリア人であるモーツァルトは二流と見なされていたのだ。状況を打開する為、天才は予約演奏会を開こうとする。しかし、彼を支持する貴族達は減り、幾つもの予約演奏会が流れたという。この原因の一つに、天才が嘗ての様に貴族達を楽しませる為の娯楽的作品ではなく、自身の芸術的欲求を満たさんとする姿勢を明確にしていった事も関係していると言われている。”3大交響曲”はそうした予約演奏会の一つの為に書かれたという。39番や『ジュピター』の内容から察するに、恐らく天才は若しかするとこれが大編成による自らの交響曲が演奏される最後の機会になるかも知れないと悟っていたかも知れない。それが信じ難い霊感を齎し、矢継早に三者三様の個性を持つ傑作交響曲を書かせたのだろう。結局、この予約演奏会は流れてしまう。編成の規模が小さくても演奏出来る40番だけは公開されたかどうかは別にして、練習が進められた様で、改訂が行われている。因みに、以後モーツァルトが大編成の管弦楽を用いる事が出来る機会は歌劇等に限られる。ピアノ協奏曲27番やクラリネット協奏曲もシンプルな編成しか起用出来ないという状況を逆手にとった大傑作との見方も出来る。

それはさておき、『ジュピター』が18世紀における交響曲の金字塔として聳え立っている事は間違いあるまい。遂にこの交響曲を演奏する事なく世を去った天才は、あの世で現在”3大交響曲”の成功をどの様な思いで見つめている事だろう。

話は変わるが、此処で現在のモーツァルト演奏について触れておきたい。モーツァルトは非常に実際家だった。彼の音楽は得られる奏者や楽器、歌手、言語に合わせて最適の物が書かれている。という事は、確かに古楽器を用いる今の遣り方は決して間違いではない。しかし、別の見方をするならば、演奏会用作品の多くは、何千人も収容出来る現在のコンサート・ホールを想定したものではなく、貴族の邸宅の一室でせいぜい数十人程の聴衆を集めて演奏されたものだ。若しモーツァルトが現在のコンサート・ホールを使用出来、現在の管弦楽団を使用出来たとしたらどうだろう。実際家故に寧ろ天才は小編成の古楽器演奏よりも、ワルター、クレンペラー、ベーム、カラヤンら嘗ての演奏を支持しそうな気がする。もう一つ理由がある。古楽器を使った演奏の多くは、テンポや表現が非常にドライで機械的に聴こえるものが多い。これに対し、ワルターやベームらのモーツァルトには人間のぬくもりがある。モーツァルト自身、自分の音楽が快速で演奏されるのを嫌ったという逸話もある。乱暴な言い方になるかも知れないが、古楽器演奏の多くは音楽家の演奏というよりは、学者の研究材料みたいな感じがする。楽器や奏法、テンポの選択だけでなく、繰り返しを杓子定規に行う人が多いのがその証明だ。史料としては面白いが、心には訴えかけてこない。ワルターやベームらは楽譜から感じ取ったものを素直に表現している。余計な制約に色々と縛られていないから、音楽が自由に呼吸し、心を打つ。勿論、総ては天才本人が亡くなっている以上、推測の域を出ず、どちらが正しいという事は言えまい。しかし、個人的には大編成の管弦楽の魅力を知った天才が初めて書き上げた31番『パリ』以降の交響曲は、寧ろ或る程度の大編成が相応しい様に思われる。特に『ジュピター』は大編成が必要不可欠だ。音楽そのものがそれを如実に物語っている気がする。

また、実際それだからこそ、『ジュピター』においてはベーム、ワルター、クレンペラー、カラヤンらの演奏を支持する声が多いのだろう。特にベームは大量の『ジュピター』が存在するが、ベルリン・フィルとのスタジオ録音、それに1976年のウィーン・フィルとのスタジオ録音共にベストに推す者が少なくない。個人的にはこれに1940年代前半のドレスデン国立管(若しかするとウィーン・フィル?)を加えた3種類の『ジュピター』を気に入っている。勿論、その他の『ジュピター』も素晴らしく、ベームを含めたワルターやクレンペラーらの嘗ての名演は、現代の古楽器演奏家達が束になってもとても叶わない不朽の名演だと思う。

そして、今回。また新たにベームの『ジュピター』が私のコレクションに加わった。それがこの映像である。これはスタジオ録音のベルリン・フィル盤と1976年のウィーン・フィル盤の中間座標に位置する演奏である。拍手に迎えられ、指揮棒を構えるベーム。一楽章は最初の一音からして重厚にして力強い。テンポは1976年盤風。それ程遅いという訳ではないが、容積の大きさを感じさせる点がベームらしい。整然と音楽は運ばれるが、微妙な表情の転換も絶妙で、何時の間にか音楽にすっかり包み込まれてしまう心地がする。晩年のベームらしい大家の至芸と言えよう。二楽章も1976年盤風。私は本来『ジュピター』の二楽章はフリッチャイやベームの1940年代前半のドレスデン国立管(ウィーン・フィル?)の様にじっくりとしたテンポ(9分台)でモーツァルトの心を深く抉り抜いた様な表現が好きなのだが、やがてベームはより様式を引き締める為、あっさりとしたテンポ(7分台)で整然と音楽を運ぶ様になっていく。その為、風通しの良い、純粋美が最大の魅力となっているが、名盤である1976年盤の欠点は、この楽章がやや平板な仕上りになってしまった事であった。展開部で内面に浸透してくる力が今一つ弱いからである。この映像ではしかし、テンポは1976年盤同様あっさりとしたテンポで整然たる様式美を打ち出しているが、表情の移り変わりは見事で、決して平板な仕上りにはなっていない。じわりと心に染み入るものがある。これはライヴという事も無関係ではあるまい。三楽章のメヌエット。ベームは昔からこの楽章をゆったりと指揮する事で有名だった。それは年輪を重ねる毎により遅く、スケールの大きなものになっていった。此処でも構えの大きい、如何にもベームらしい演奏が繰り広げられている。その大きな音楽にすっぽり包み込まれてしまうかの様だ。ただ、決しておっとり一辺倒という訳ではなく、凛然とした力強さもある。トリオでの木管のフレーズと弦の終楽章主題を予告するフレーズとの対比も見事だ。続く終楽章。此処ではベームは寧ろ壮年時代に逆戻りしたかの様に、活力溢れる音楽を展開している。演奏時間もそれを証明している。1976年盤が殆ど6分50秒かかっていたのに対し、この映像では6分10秒程なのだ。ただ、例えばベルリン・フィル盤の様なびくともしない堅固な構築性というものは感じられない。だが、ややぶっきら棒ながら物凄い情熱の高まりが示され、ライヴならではのベーム〜ウィーン・フィルの魅力がたっぷりある。また、推進力に溢れながら、決して小粒にならず、途方も無く大きな音楽を作り出すベームの真骨頂が示されている。これは正に他の追随を許さぬ絶対的な存在を感じさせる名演だ。

尚、ベームの映像について一言述べておくと、この巨匠の場合、時に映像がある事を忘れさせる位、音楽に聴き惚れさせてくれる。演奏は忘れてしまったが、映像は覚えているという指揮者が少なくない中、これは非常に重要な事だ。ベームの実演に接した人の中には「其処には指揮者やオーケストラはなく、ただただ音楽のみが自然に発していた」という証言をしている人もいるが、これこそが演奏の極意というものだろう。決して映像が無価値という訳ではない。映像がある事で、より在りし日のベームに思いを馳せる事が出来るし、地味な映像ながら、其処に独特の雰囲気が漂っている。ただ、音楽の素晴らしさが映像を上回り、別世界に誘ってくれるという事だ。逆に棒振りパフォーマンスの映像のみが印象に残り、演奏を忘れてしまっては本末転倒である。そうした意味において、ベームの映像遺産は何れも後世に語り継がれるべき偉大なる一つの模範であると言えよう。 |