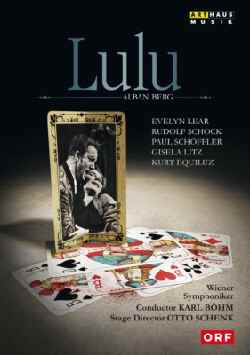

| ルル……イヴリン・リアー(ソプラノ) |

| シェーン博士……パウル・シェフラー(バリトン) |

| アルヴァ……ルドルフ・ショック(テノール) |

| 医事顧問官……グィド・ヴィーラント(語り) |

| 画家……クルト・エクヴィルツ(テノール) |

| ロドリーゴ……ハンス・ブラウン(バス) |

| シゴルヒ……ヨーゼフ・クナップ(バス) |

| ゲシュヴィッツ伯爵令嬢……ギーゼラ・リッツ(メゾ・ソプラノ) |

| ウィーン交響楽団 |

| 演出……オットー・シェンク |

| 1962年 アン・デア・ウィーン劇場ライヴ、ORF制作 |

| ARTHAUS 101687 |

1922年に完成させた歌劇『ヴォツェック』がエーリヒ・クライバーの指揮により1925年に初演され、音楽界に一大センセーションを巻き起こした鬼才アルバン・ベルクは、1928年に歌劇第二作『ルル』に着手する。

台本も『ヴォツェック』同様ベルク自身が手掛けたが、鬼才が題材として選んだのは不条理演劇で知られる劇作家フランク・ヴェーデキント(1864〜1918)の戯曲『地霊』と『パンドラの箱』。これを統合し、更にベルク自身の言に拠れば苦労した挙句、全体の5分の4をカットして中身を凝縮させ、翌1929年に台本完成。『ヴォツェック』が内縁の妻の浮気に怒り、殺してしまう男を描いたのに対し、『ルル』は次々と男性遍歴を重ねた挙句、「切り裂きジャック」に殺される女性の波瀾の生涯を描いている。

台本完成後、作曲はこつこつと進められ、1934年には二幕迄完成に漕ぎ着けたが、三幕に着手した1935年、可愛がっていたマノン・グロピウス(アルマ・マーラーとワルター・グロピウスの娘)が19歳の若さで夭折。急遽『ヴァイオリン協奏曲(或天使の思い出に)』を手掛けた為、『ルル』は中断。『ヴァイオリン協奏曲』は何とか完成させたものの、虫刺されを原因とする敗血症で、一代の鬼才、アルバン・ベルクは1935年12月に世を去ってしまう。かくして『ルル』は未完のまま遺された。

未亡人と成ったヘレネはベルクの師シェーンベルクに完成を依頼したらしいが、スケッチを見てその作業が困難であると判断したシェーンベルクはこれを断った。ヘレネ未亡人もシェーンベルク以外の補筆を認めなかった為、『ルル』は二幕物として上演される様に成った。

尚、ベルクは1934年に『"ルル"からの交響的小品(ルル組曲)』を完成させており、此処に三幕の音楽(第四曲「変奏曲」と第五曲「アダージョ・ソステヌート(終景)」)が含まれていた事から、二幕に続けて三幕の二曲を演奏するというスタイルが二幕版の定番と成った。ベームもこれに拠っている。

しかし、出版社としては諦め切れず、1962年からヘレネ未亡人には内密にして、フリードリヒ・ツェルハ(1926〜)に補筆を依頼。1976年にヘレネ未亡人が亡くなると、補筆版の存在が世に明らかに成り、アルバン・ベルク基金が法的措置を取った為、最終的に二幕版と三幕補筆版とを分ける事で出版に漕ぎ着けた。そして、1979年にツェルハによる三幕補筆版は完成し、ブーレーズの指揮により世界初演。物議を醸した。

ベームは1931年にダルムシュタットで『ヴォツェック』を採り上げて以来、ベルクと親しく成った。鬼才が急逝した後も、『ヴォツェック』や『ルル』を世界各地で指揮し、作品普及に巨大な功績を残した。未亡人のヘレネとも終生友情で結ばれていた。

そうした事もあって、ベームは『ルル』の三幕補筆版には否定的な見解を持っていた。この作品を真に完成し得るのはベルクのみだという思いもあったろうし、ベルクの師のシェーンベルクですら補筆を断念したのだから、ツェルハでは信用ならないという思いもあっただろう。また、ヘレネ未亡人が亡くなった途端、これみよがしに補筆版を採り上げるという所業自体も我慢が成らなかったのかも知れない。

何れにせよ、ベームは二幕が終わった後、ベルク自身の筆による組曲の「変奏曲」と「終景」を採り上げるという遣り方を貫いた。この方法でも一応「変奏曲」が場面転換の役割を果たし、「終景」がエピローグ的役割を果たしているので、途中が抜けているとはいえ、物語としては完結しているので、未完のまま終わっているという印象が和らいでいるという事も救いだ。

兎も角、ベームの生前は、世界の音楽ファンの多くがベームとベルクの関係をよく知っており、絶対的権威とも目されていた。当然、DGから発売された『ヴォツェック』と『ルル』も決定盤として高い評価を得ていた。共に複数の録音が存在する事も、当時の評判の高さの証だ。

惜しむらくは、20世紀演奏史上に残ると思われるベームの『ヴォツェック』や『ルル』を記録した映像が中々陽の目を見ない事であった。当時の存在感を考えたら、少なからず映像が残されていそうなのに……と長年歯痒い思いをして来た。

そして、漸く2013年、外盤ではあるものの、『ルル』が世に出た。こう成れば、『ヴォツェック』も出て欲しいところだが、今回は取敢えず『ルル』だけでも陽の目を見た事に感謝したい。

それでは、DVDの感想を述べさせて頂こう。

先ずは映像。矢張り歌劇は音楽だけを聴くより、舞台や映像とセットで鑑賞する方がより楽しめる。

モノクロ映像だが、それがシュールな世界観とよくマッチしている。オットー・シェンクの演出は奇抜な事をせず、素直に登場人物の機微を描き分けているし、カスパル・ネイアーの舞台装置、ヒル・ライーズ・グローメスの衣装も至極真っ当に19世紀末から20世紀初頭にかけての頽廃的な世界観を再現している。近年の演出家達がしばしば遣る様な悪目立ちは一切無い。

歌手陣では、先ずイヴリン・リアー。ベルクはベームにルルをコロラトゥーラ・ソプラノに設定した理由を「舞台でしょっちゅうお目にかかる下層民ばかりでなく、自分が何故男性達に魅力を発揮しているのか分からない女の冷たさをも示したく思ったから」と語ったが、正に次々と男を虜にして行く小悪魔と呼ぶに相応しい演唱を披露している。ニュアンスの豊かさは後年のDG盤の方が練られているが、こちらは映像がある事で、その肢体で次々と男達を悩殺するルルという役柄に説得力を持たせている。また、身体は官能を強調しながら、顔には気品を漂わせ、映像の芸術性を保っている。これが贅肉の付いただらしない身体つきの歌手だったとしたら、その時点で酷いコメディーと化してしまい、まともに作品を観ていられなく成るから、この映像のリアーは正にルル役の模範と言えるだろう。

他ではシェーン博士のシェフラーが貫禄充分。ショックのアルヴァは若干歌唱に問題はあるが、嘗てはドイツの国民的歌手とも称された人らしく、映像はよく映える。ルルとの絡みはモノクロの名作映画を観ているかの様だ。

伯爵夫人のリッツも好演で、ルルとのレズビアン的関係は勿論、「切り裂きジャック」に殺られる最期迄過不足が無い。

その他の歌手陣も概ね適材適所で、特に不満は感じない。

後は何と言ってもベームの指揮だ。管弦楽がウィーン・フィルではなく、ウィーン響というのが残念ではあるが、客観的にみて質の高い演奏である事に変わりは無いし、音楽的形式と劇の進行を見事に一致させ、本来は難解至極な音楽をそうとは感じさせない。シュールな中に、巨匠ならではの人間的な肌触り、ロマンティシズムがさり気なく投影され、普遍性を獲得している。それこそが、ベームのベルクが世界的に浸透し、高く評価された所以である。

これは20世紀演奏史上に残る記念碑の一つとして、後世に語り継ぐべき価値のある演奏であり、映像である。 |

|