| マックス・レーガー |

| 『モーツァルトの主題による変奏曲とフーガ』作品132 |

| ① |

| ドレスデン国立管弦楽団 |

| 1938年、ドレスデン |

| TIM 220827-303 |

| ② |

| ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 |

| 1956年、ベルリン |

| ポリドール(現ユニヴァーサル) POCG-2676/7 |

マックス・レーガー(1873〜1916)は大開拓者シェーンベルクとほぼ同じ世代でありながら、保守的な作風で知られている。幼い頃より慣れ親しんだ楽器がオルガンであるという事がその決定的な理由とされる。レーガーはオルガンの為の作品を幾つも遺している。それ故、彼の最高の模範は音楽の父バッハであり、バロック形式であった。また、管弦楽においては楽聖ベートーヴェンや大学者ブラームスの影響が著しいとされる。そうした事もあって、時代を切り開いた勇者マーラーや大魔導士リヒャルト・シュトラウス、大開拓者シェーンベルクなどに比べると、彼の作風は当時としては如何にも”古い”物であり、そのせいか現在ではあまり高い評価を受けておらず、演奏会で採り上げたり録音したりする演奏家は少ない。

そのレーガーが短い生涯の比較的晩年に書き上げ、現在でも知られているのが、この『モーツァルトの主題による変奏曲とフーガ』である。これはオーケストラの為に書かれた変奏曲としては、大学者ブラームスの『ハイドンの主題による変奏曲』に次ぐものと見なされる。他ではラフマニノフのピアノとオーケストラの為の『パガニーニの主題によるラプソディ』も様々な変奏で知られているが。

何れにせよ、この作品が比較的有名なものになっているのは、モーツァルトの代表作の一つであるピアノ・ソナタ11番イ長調、俗に『トルコ行進曲付』の仇名で知られるこの名曲の一楽章の主題を用いている為である事は疑い様がない。ただ、これ程の名作の主題を用いるという事は、それがオリジナルと比較される事をも意味する。大学者の選んだハイドンの主題は特別に有名という訳ではなかった為、オリジナルと比較する人が少ないのとは対照的だ。しかも、オリジナルである名作ソナタの一楽章自体が神童には珍しい変奏曲の形式によって書かれている。即ち、この主題を用いるという事は、神童の不朽の名作への挑戦状でもある訳だ。そうした意味においては、レーガーの心意気は凄いと思うが、結局それは失敗だと見なす事も出来る。神童はその楽器に即した音楽を書くのが普通だった。従って、此処の音楽はあくまでピアノの為の最善の音楽として書かれているのであり、それを管弦楽で”編曲”しようという試みは原曲の珠玉の様な輝きを、大仰な異なる表情を持つ内容にしてしまっている。変奏も、神童自身の冴えに比べて矢張り愚直に思われる。また、大学者の『ハイドン〜』と比べても、やや冗長で散漫に思われる。一方で、若しレーガーが神童の主題を用いていなかったら、演奏機会はずっと少なくなっていたとも考えられ、或る意味選択は間違いではなかったと言える。ただ、何故それがわざわざ変奏形式の音楽の主題を用いなければならないのかは謎だ。神童なら他にも素晴らしい主題は沢山あるにも関わらず。若しかすると、レーガーにとって特別に思い入れのある主題だったのだろうか。何れにせよ、どうせ管弦楽版にするならば、レーガーが主題を”料理”するよりも、神童自身の変奏が堪能出来る第一楽章を丸ごと管弦楽版に編曲した方が全体的に優れた仕上りになるであろう事は間違いあるまい。

但し、主題の選択眼はともかく、形式や管弦楽の書法に関しては大学者以上との見解を示す人がいる事も確かである。

大指揮者カール・ベームは2度この作品をスタジオで録音している。この巨匠が熱愛する神童モーツァルトの主題が用いられているからかどうか知らないが、兎に角時折採り上げていた事は確かな様だ。指揮者とオーケストラの力量を示すデモンストレーションにぴったりな内容である事もその理由かも知れない。それでは演奏に移ろう。

①は巨匠のドレスデン時代、この曲の普及に一役買ったとされるSP時代の名盤である。因みに、ベームは『回想のロンド』に「このレコードは私個人としては非常に好んでいる物だが、この時も何時もと同じで一面毎に4分15秒しか吹き込む事は許されていなかった。さて、その中の変奏曲の一つを私は何度も稽古した挙句、ある個所でそれを中断しなければならない破目に陥った。フルート奏者は正に途中で吹きやめる必要があったが、前もって私は全員の注意を喚起して、「吹き込みをやめる瞬間に私は手を挙げる事にする」と言っておいた。吹き込みは順調に進み、私は手を挙げた。ところが、普段は優秀なフルート奏者が2音余計に吹いてしまった。続けて私はオーストリア訛りで「何と糞忌々しい!」と怒鳴ったものだ。2分程すると吹き込みの主任が私の所にやって来て、笑いながら言った、「こちらへいらっしゃって、ご自分で聴いて御覧なさい」。私に聴こえたのは「糞」迄で「忌々しい!」は入っていなかった。」と語っている。確かにこの作品、少なくとも指揮者と管弦楽の力量が問われる物である事は間違いなく、此処でのベームとドレスデン国立管は一点の曇りもない黄金の輝きに満ち溢れている。録音のせいもあり、ニュアンスの豊かさに欠ける部分はあるものの、ベーム自身が「個人的としては非常に好んでいる」と語っている事にも肯ける爽快感が感じられる。

②もベルリン・フィルだけに、管弦楽の力量はたっぷり示されている。ベームの解釈はより磐石の物となり、引き締まっている。細部のニュアンスも増し、音楽的完成度が高い。

何れにせよ、①も②も数少ないこの作品の代表的名盤であり、史料的価値も高い貴重な録音として、ベームのみならず20世紀録音史においても決して忘れてはならない。

|

| アルノルト・シェーンベルク |

| 交響詩『ペレアスとメリザンド』作品5 |

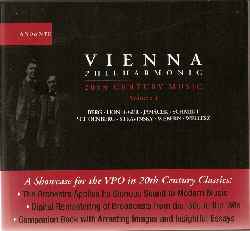

| ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 |

| 1969年6月1日、ウィーン |

| ANDANTE AND4080 |

無調音楽或るいは表出主義、そして12音技法の確立等音楽的構造や作曲技法を徹底的に追求し続けた大開拓者シェーンベルク(1874〜1951)。その偉大さは誰しも認めるところであるが、半面、彼やその弟子達の作品は学究的な近寄り難いイメージを抱く者が少なくなく、それ故積極的に演奏し、録音する演奏家は少ない。それでも『第一室内交響曲』『ピエロ・リュネール』『管弦楽の為の変奏曲』ら前衛的・革新的な作品に比べると、初期に書かれた『浄夜』『グレの歌』そして『ペレアスとメリザンド』は後期ロマン派の残り香が漂っている事もあり、大開拓者の作品としては割と採り上げられている。

この交響詩の名盤としてはブーレーズ〜シカゴ響が知られている様だが、私はまだ聴いていない。大開拓者に成功を齎し、その絶対的権威と称されたヘルマン・シェルヒェンの演奏が残っていれば、それも聴いてみたい。

大指揮者カール・ベームは特にダルムシュタット時代に当時の最新の作品に積極的に挑戦した。前衛的と称される作品も数多く含まれ、凡そ晩年の保守的なイメージとは正反対の演奏活動を行っていたのである。中でもベルクとの親交やその作品普及への貢献の大きさは20世紀演奏史において決して忘れてはならないものだ。また、これも忘れてはならない事だが、ダルムシュタット時代以降もベームはほぼ同時代の作曲家の作品を時折採り上げている。ベルクの兄弟子ウェーベルンや2人の師である大開拓者シェーンベルクも勿論その中に含まれる。

さて、演奏に関してだが、他は聴いていないので何とも言えない。しかし、ベームの演奏に関する限り、充分名演と呼べる内容ではなかろうか。先ずはヴァイオリン・ソロを筆頭とするウィーン・フィルの素晴らしさ。時に勇者マーラーや大魔導士R・シュトラウスら先達の横顔がちらつかないではないが、後期ロマン派の影響が濃かったとされる時期の作品だけに、違和感はない。また、強音部の破壊力と熱気は筆舌に尽くし難い。ライヴのベームならではの凄味を堪能出来る。先鋭的な要素を特に強調している訳ではないが、知性と感情のバランスに優れ、また全体の流れが自然かつ確りしているので難解さが軽減され、聴き易いシェーンベルクと言えるだろう。また、ベームの棒にかかると、この作品がウィーンの伝統の延長線上に入って来る様に思われる点も挙げねばなるまい。そして、実際若き日の大開拓者は当時ウィーンに君臨していた勇者マーラーや大魔導士R・シュトラウスと親しく、プフィッツナーやツェムリンスキーらも含め、よく勇者の家に出入りして音楽論に花を咲かせていたという。ベームの演奏からはそうした同時代人的感覚が感じられるのである。ベーム・ファンは勿論、大開拓者のファンにも是非一聴して欲しい演奏だ。

|

| フランツ・シュミット |

| 歌劇『ノートル・ダム』間奏曲 |

| ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 |

| 1949年3月15日、ウィーン |

| EMI SGR-8243 |

フランツ・シュミット(1874〜1939)はオーストリア・ハンガリー二重帝国時代のプレスブルク(現・スロヴァキアの首都ブラチスラヴァ)に生まれ、ウィーンで作曲家及びチェリストとして活躍した。作曲に関してはウィーン音楽院でロベルト・フックスに学んだ他、大建築家ブルックナーにも師事したという。チェロに関してはフェルディナント・ヘルメスベルガーに学び、その腕前はマーラー時代にウィーン宮廷歌劇場管弦楽団(現・国立歌劇場)及びウィーン・フィルの首席チェロを務めた程だった。作曲家としても4曲の交響曲や2曲の弦楽四重奏曲、ピアノ五重奏曲、2曲のクラリネット五重奏曲、2曲の弦楽三重奏曲、ベートーヴェンの主題による協奏的変奏曲、ハンガリー騎兵の歌による管弦楽の為の変奏曲、ピアノ協奏曲、オルガン作品の「前奏曲とフーガ ホ長調」「トッカータ ハ長調」、オラトリオ『7つの封印の書』などの作品を書き残している。歌劇では『フレディグンディス』とこの『ノートル・ダム』が代表作と見なされているらしい。

しかし、現在シュミットを盛んに演奏する人は殆どいない。戦後、ナチ協力疑惑に晒され、その作品も敬遠されたらしいが、彼のユダヤ人の友人達の証言で、濡れ衣が晴れた後も、そのまま埋もれてしまっている感がある。その理由として考えられるのが音楽史上に残る改革者と見なされるシェーンベルクと同じ年に生まれている事と無縁ではあるまい。それ故シュミットには「保守的」というレッテルが貼られてしまったのである。一方で、現在では、保守的で括るには大胆不敵な前衛性を具えていると見なされており、中途半端な位置付けとなっている感が否めない。私自身彼の作品はクナッパーツブッシュの指揮した『ハンガリー騎兵の歌による管弦楽の為の変奏曲』と今回のベームによる『ノートル・ダム』間奏曲しか聴いた事がないので、多くを語る事は出来ない。因みに前者に関しては、クナッパーツブッシュならではの個性的名演で知られるシューベルトの『ザ・グレート』とのカップリングである事が仇となり、シュミットの方は殆ど印象に残っていない。何しろ、『ザ・グレート』の印象が強烈だから。

そして、今回。H.M.様より贈って頂いたCDを聴いた。歌劇の間奏曲だから、演奏時間は短いが、中々面白い曲である。最初はバロック・オペラを思わせるが、やがてイタリア・オペラっぽい旋律が出現。何処となくR・シュトラウスを思わせる部分もある。ただ、聴いている時はそれなりに美しく、堪能出来るのだが、何故か聴き終えての印象度が低い。美しい曲を聴いたという印象は残るのだが、具体的な旋律や部分を咄嗟に思い浮かべる事が出来ない。要するに、今一つ個性が弱い。しかし、先述の様に、聴いている時は決して悪い作品ではない。ベーム〜ウィーン・フィルの演奏に関しては、何分これがこの作品で聴いた唯一の演奏という事もあり、多くは語れないが、古い録音ながら、美しい響きと、豊かな感情を持ち、それでいて安易な感傷に溺れない様式感を具えており、作品の良さは充分に出ていると思われる。これを聴く機会を与えて下さったH.M.様にはひたすら心の底から感謝するばかりである。

|

| アントン・ウェーベルン |

| 『パッサカリア』作品1 |

| バイエルン放送交響楽団 |

| 1969年10月2、3日、ミュンヘン |

| RE!DISCOVER RED 14 |

大開拓者シェーンベルクの弟子であり、同時代の作曲家のみならず、後世にもその影響が少なくないとされるアントン・ウェーベルン(1883〜1945)。この異才は貴族の家に生まれ、元来アントン・フリードリヒ・エルンスト・フォン・ウェーベルンという名を持っていたが、簡潔さを愛する彼はミドル・ネームを用いず、1918年、オーストリア=ハンガリー二重帝国解体に際し、貴族である事を証明する”フォン”姓を外している。

さて、ウェーベルンは最初後期ロマン派の影響下にある作品を手掛けていたが、1904年にシェーンベルクに弟子入り。1908年に『パッサカリア』を発表後、大開拓者より独立を許される。以後、無調音楽を多く手掛け、1925年以降は12音技法を盛んに採り入れた作品を書いている。因みに異才は寡作で知られ、生前に出版された作品は31曲だけ。その為、ブーレーズが監修した『ウェーベルン全集』はCD6枚で全作品が収まっている。

その異才の記念すべき作品1『パッサカリア』。これは大学者ブラームスの第四のフィナーレがヒントになっているとされ、オーケストレーションには大建築家ブルックナーや勇者マーラーの影響が見られるものの、既に異才の個性が顕著な作品として知られている。だからこそ、先述の如く、1908年、大開拓者に独立を認められたのである。因みに1908年と言えばヘルベルト・フォン・カラヤンが生まれた年である。どうでもいい事だが、フォン姓をあっさり捨てたウェーベルンとフォン姓を名乗り続けたカラヤンを考えると、異才は合理主義で、帝王は誇り高き理想主義だと言えるかも知れない。

それでは演奏について語ろう。これは日頃メールで遣り取りしているH.M.様より贈って頂いた物である。TOSCA様のHPでは1969年10月2日のこの演奏がベルリン・フィルとなっているが、こちらにはバイエルン放送響と記載されており、どちらが本当かはベームの演奏会の記録が網羅されたぐす様のHPが再開されるのを待つしかない。

尚、この曲に関して実は私はメータ〜ウィーン・フィルの演奏しか聴いた事がなかった。これを聴いて面白いと思った事は確かだが、それで同曲異演を集めるという気にはなれなかった。そして、今回ベーム盤に接してみると、両者の違いが明らかに示されている。メータは部分部分の表現に力を注いでおり、ベームは全体の形式をより踏まえた演奏となっているのである。その為、メータに比べると古典的格調の高さがあり、逆に言えば前衛っぽく聴こえない。しかし、同時代人的共感があり、その説得力は高い。何しろ、ベームと異才は11歳しか違わず、リアルタイムでその時代を共有しているだけでなく、ベーム自身若い頃は積極的に活躍中の作曲家の作品を数多く採り上げていたのだから。バイエルン放送響も優秀な機能性を示しつつ、機械的にならず、あくまで表現は有機的。ベームとメータ以外聴いていないので何とも言えない部分はあるが、これは異才の『パッサカリア』の模範的名演と呼べるのではなかろうか。史料としても内容自体も価値がある演奏であるから、是非正規盤での発売を望みたい。このディスクを下さったH.M.様には本当に感謝あるのみだ。

|

| パウル・ヒンデミット |

| 『木管とハープの為の協奏曲』 |

| ヴェルナー・トリップ(フルート) |

| ゲルハルト・トレチェック(オーボエ) |

| アルフレート・プリンツ(クラリネット) |

| エルンスト・パンペール(ファゴット) |

| フーベルト・イェリネク(ハープ) |

| ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 |

| 1970年9月6日、ルツェルン |

| セヴン・シーズ(キング・レコード) KICC 2412 |

パウル・ヒンデミット(1895〜1963)は20世紀音楽界を代表するマルチ・プレイヤーである。600曲余りの作品を書き上げただけでなく、そのジャンルもオペラ、交響曲、室内楽など多岐に渉っている。演奏家としても指揮や様々な楽器のソリストとして活躍するなど、或る意味モーツァルトを思い出させるものがある。作風はロマン派とは一線を画す”新即物主義”の代表的存在と見なされている。代表作は歌劇『画家マティス』(1934〜35)で、この素材を引用した交響曲もよく知られている。他では様々な楽器の為の協奏曲や室内楽を数多く書いている。また、映画『フェリックス・ザ・キャット』の為の音楽も書いているという。

そのヒンデミットの運命を大きく変えたのは、ナチスである。ドイツ人ながら彼はユダヤ人音楽家と組んで積極的に演奏活動を展開していた為、ナチスに目を付けられてユダヤ人扱いされ、排斥する動きが強まる中で、『画家マティス』を発表。これが”退廃音楽”と罵倒され、フルトヴェングラーらの擁護があったものの、結局ドイツでの活動を断念する事を余儀なくされ、1938年にスイスに亡命。更に1940年にはアメリカに渡っている。1953年に漸くスイスに帰還。1956年にはウィーン・フィルの記念すべき初来日の指揮を行っている。1963年に永眠。

大指揮者カール・ベームは1歳下のヒンデミットと特に親しいという間柄ではなかった。しかし、『今日のニュース』や『画家マティス』などの歌劇を採り上げた事は間違いないし、演奏会用作品も時折採り上げていた。同時代の作曲家の作品が埋もれていくのは個人的にしのびないという思いもあっただろう。しかし、残念ながらベームの指揮するヒンデミットの作品の録音は非常に少ない。スタジオ録音は一度も行わなかったし、ライヴもごく僅かである。そうした訳で、私は今迄ベームの指揮したヒンデミットを聴いた事がなかった。

しかし、2006年10月、日頃メールで遣り取りしているH.M.様より贈って頂いたCDを聴いて、漸く私はベームのヒンデミットを聴く事が出来たのである。それが『木管とハープの為の協奏曲』だ。これは1949年、ヒンデミットが銀婚式の為に書いた作品で、妻を喜ばそうという趣向から、メンデルスゾーンの『夏の夜の夢』の「結婚行進曲」のフレーズが幾度が登場する。

演奏に関しては、他を聴いた事がないので何とも言えない部分はあるが、ベームはウィーン・フィルの名手達の各々のパフォーマンスを楽しみつつ、造型を引き締め、かつ愛情と熱気に満ち溢れた演奏を繰り広げている。巨匠にとって、これは正に同時代の音楽なのであり、作品への共感と演奏する事への使命感みたいなものが感じられる。こういう感覚というものはその時代の空気を吸った者にしか分からないだろう。ベームやフルトヴェングラーやクナッパーツブッシュなど19世紀生まれのドイツ・オーストリアの巨人達は、ついつい”王道”のレパートリーに目が行きがちになるが、実際には結構同時代の作曲家の作品も採り上げている。これは、その事を証明する貴重なドキュメントの一つであると同時に、ヒンデミットの作品の魅力を伝える演奏の一つであると言う事が出来よう。このディスクを下さったH.M.様には何とお礼を述べたら良いか言葉が見付からない。

|

| テオドール・ベルガー |

| 『ロンディーノ・ジョコーソ』作品4 |

| ドレスデン国立管弦楽団 |

| 1940年、ドレスデン |

| EMI SGR-1209-12 |

今では殆ど名を聞く機会のないベルガー(1905〜1992)だが、嘗てはバレエ音楽や管弦楽作品がそれなりに知られていたらしい。中でも、『ロンディーノ・ジョコーソ』はコンサートのアンコール用のショート・ピースとしてフルトヴェングラーやクナッパーツブッシュら嘗てのドイツ・オーストリア系の巨匠達が時折採り上げていた様だ。

大指揮者カール・ベームがドレスデン時代にこの作品を録音しているのは、エレクトローラの要望なのか、ベームが希望したのかは謎だが、SPの片面に入る手頃な作品とはいえ、他にもそうした曲は沢山あるのだから、矢張り当時はそれなりのネーム・ヴァリューを具えていたと思われる。

演奏に関しては、現在のところベームしか聴いていない作品という事もあり、よくは分からないが、この小品を聴くにはこれで充分ではないだろうか。ベームもドレスデンも特に力を注ぐ様な性質の作品には思えず、気楽に、無難に演奏しているものと思われる。鑑賞度よりは史料的価値の高い演奏であると言えるだろう。

|

| ゴットフリート・フォン・アイネム |

| 歌劇『審判』全曲 |

| ヨーゼフ・K……マックス・ローレンツ(テノール) |

| ビュルストナー、レニ……リーザ・デラ・カーザ(ソプラノ) |

| グルバッハ夫人……ポリー・バティック(アルト) |

| フランツ……ワルター・ベリー(バス) |

| ウィレム……アロイス・ペルナーストルファー(バス) |

| 青年……エーリッヒ・マイクート(テノール) |

| アルベルト・K……エンドレー・コレー(バス) |

| 弁護士……アルフレッド・ポエル(バス) |

| 学生、監督代行……ペーター・クライン(テノール) |

| 監視人、通行人……ルートヴィヒ・ホフマン(バス) |

| ティトレルリ……ラズロ・ゼメレ(テノール) |

| 裁判所の調査委員……オスカー・ツェルヴェンカ(バス) |

| ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団&ウィーン国立歌劇場合唱団 |

| 1953年8月17日、ザルツブルク |

| ORFEO C 393 952 I |

アイネム(1918〜1996)は20世紀後半のドイツ・オーストリア音楽界を代表する作曲家の一人である。12音技法やジャズ的表現を用いた作品や新古典主義的傾向を示した作品等が遺されているというが、今では殆ど演奏される機会のない音楽家の一人になってしまった。ショルティやヴァントが演奏会用作品を採り上げた事もあった様だが、彼の名が20世紀音楽史に轟いたのは歌劇『ダントンの死』であろう。1947年、ザルツブルク祝祭。急病のクレンペラーに代わり、この歌劇を指揮したフリッチャイが伝説的な成功を収めたからである。即ち、『ダントンの死』は天才フリッチャイ大躍進のきっかけを作っただけでなく、アイネム自身にも大いに栄光を齎した。残念ながら私はまだ『ダントンの死』を聴いた事がない。フリッチャイの指揮した伝説的初演のライヴも遺されているのだが。他のアイネム作品共々、何れ聴いてみたい。

さて、『ダントンの死』の成功で大物作曲家と目される事になったアイネムが1953年に放った話題作が歌劇『審判』である。鬼才カフカの小説が原作になっているだけに、これも大いに話題になった様だ。ただ、『ダントンの死』もそうだが、話題になった割に、後々採り上げられる機会は少なく、『審判』も忘れられつつある。因みに、『審判』といえば、映画界の巨人、オーソン・ウェルズが制作した映画があまりに有名だ。モノクロの陰影の濃い映像、全編に用いられる『アルビノーニのアダージョ』、それにウェルズやアンソニー・パーキンス、ジャンヌ・モロー、ロミー・シュナイダーら俳優・女優が各々存在感を打ち出しており、観た人間に忘れ難い印象を残す。

歌劇『審判』の世界初演当時、オーソン・ウェルズの映画は存在しなかった。従って、当時、この内面世界を描いた歌劇がどれだけ話題になったか、想像に難くない。その後、採り上げられる機会が少ないとはいえ、これは非常に個性的な歌劇である。時に芝居にBGMがついたかの様な部分が多々あるし(所謂メロドラマ)、ジャズの語法が随所に聴かれる為、ブロードウェイ・ミュージカルとの接近性すら窺える。或る意味ベルクが切り拓いた新たな歌劇の道を踏襲しつつ、其処にガーシュイン風味を加えた野心作なのである。

この歌劇の歴史的初演を担当した指揮者こそ、我等がカール・ベームであった。何で『ダントンの死』で衝撃的成功を収めたフリッチャイではなく、ベームが指揮したのか、その理由は分からない。アイネムはザルツブルク祝祭の運営委員でもあったから、たっての希望だったのだろうか。何れにせよ、ジャズがふんだんに登場するという凡そ晩年のベームからは想像し難い作品を巨匠が初演した事は紛れも無い事実だ。ダルムシュタット時代のベームを知る人ならば、これも不思議ではないと思うが。

その歴史的初演を記録したものこそ、このCDである。そして、現在アイネムが不人気な事もあり、恐らくこのディスクは殆ど唯一の『審判』の録音となっている。他は聴いていないし、多分存在しないと思うが、ベームの演奏に関する限り、名演と呼べるものだと思う。ジャズ的部分も、それなりにサマになっている。恐らく多くの人が、ベームとウィーン・フィルが殆ど無縁の筈のジャズ技法でよくぞ此処迄やったなと驚くに違いない。勿論、これがバーンスタインやレヴァイン、ティルソン・トーマス辺りだと、もっと”純正ジャズ”になっていただろう。ただ、そうすると、正にアメリカン、ブロードウェイ・ミュージカル的側面が目立ち過ぎて、欧州的部分とのバランスが悪くなると思う。即ち、全体を散漫なものにせず、一貫性を持たせる為の、ベームならではの絶妙な解釈だと言える。この盤の魅力はそれだけではない。ベーム〜ウィーン・フィルの音楽的許容量の大きさと共に、忘れてはならないのが歌手陣達の健闘ぶりである。彼らにとって、この歌劇は歌手としての力量だけでなく、俳優・女優としての力量も要求されるからだ。歌が巧いだけでは、この歌劇はもたない。芝居が出来るだけでも駄目だ。若しかすると、この歌劇が殆ど上演されなくなった最大の理由は其処にあるのではあるまいかと思われる程だ。特にローレンツの存在感は流石だし、デラ・カーザも異なる性格を有する女性達を見事に演じ分けている。

感動出来る作品ではないが、独特の個性が聴き手を充分楽しませてくれる『審判』、その歴史的初演を記録したこのCD、ベーム・ファンやオペラ・ファンに限らず、総ての音楽ファンに一生に一度は聴いて貰いたい。充分それだけの価値はあると思う。これを聴かないのは勿体ない。 |