| エンゲルベルト・フンパーディンク |

| 歌劇『ヘンゼルとグレーテル』序曲 |

| ドレスデン国立管弦楽団 |

| 1939年、ドレスデン |

| EMI SGR-1209-12 |

モーツァルトやベートーヴェンによって先鞭がつけられ、ウェーバーによって確立されたドイツ国民歌劇は怪物ワーグナーの登場により、イタリア・オペラとは異なるカテゴリーのオペラの一翼を担うに至った。その怪物の弟子として、一世を風靡したのがフンパーディンク(1854〜1921)である。彼は1880年から1881年にかけては『パルシファル』の上演を補佐する等、怪物も注目した逸材だった。しかし、偉大なる怪物が中世の伝説を題材とした巨大な作品が多かったのに対し、フンパーディンクは管弦楽においては師の影響を採り入れつつも、内容的にはメルヒェンを題材とした作品が多かった。『いばら姫』『王子王女』『いやいやながらの結婚』……。しかし、当時絶大な人気を博し、現在もフンパーディンクの名を世界に知らしめる作品となれば、この『ヘンゼルとグレーテル』をおいて他はあるまい。逆に言えば、この『ヘンゼルとグレーテル』がある限り、フンパーディンクの名は不滅である。

このグリム童話でも屈指のメルヒェンを台本にしたのは作曲者自身の妹、アーデルハイト・ヴェッテである。兄妹によって書かれた、兄妹を題材としたメルヒェンである事がこの歌劇をして成功たらしめたのかも知れない。

この歌劇の演奏で世界的に有名なのはショルティだろう。1978年に録音されたファスベンダー、ポップ、ベリーらのCD、1981年にアウグスト・エファーディングが制作したグルベローヴァ、ファスベンダー、ユリナッチ、プライらが出演した映像のDVD、共にウィーン・フィルを起用した歴史的名盤を遺している。人によってはこれをショルティの最高傑作とする向きもある位、指揮者、出演者、そして管弦楽が揃った極め付けの演奏となっており、ショルティが如何にこのオペラを愛し、自信を持っていたかを窺い知る事が出来る。他の全曲盤ではカラヤンやクリュイタンスらも有名だ。

大指揮者カール・ベームは時折このオペラを上演しているものの、全曲盤は現在のところ存在しない。序曲のみがドレスデン時代に録音されている。演奏そのものは、どちらかといえば怪物の管弦楽の影響が前面に浮かび上がり、メルヒェンよりはシンフォニックな魅力に溢れた演奏となっている。いささかぶっきら棒な面はあるものの、活力漲るベーム〜ドレスデンの”黄金時代”の姿に触れる事が出来る。録音は古いが、一度は聴いておいて損はない。

|

| グスタフ・マーラー |

| さすらう若人の歌 |

| クリスタ・ルートヴィヒ(メゾ・ソプラノ) |

| ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 |

| 1969年8月17日、ザルツブルク |

| ORFEO C 522 991 B |

「僕は3つの意味で家無しだ。ボヘミア生まれのオーストリア人、ドイツ連邦内のオーストリア人、そして世界に宿無しのユダヤ人。何処に行っても余所者で、決して歓迎されない」と語った勇者グスタフ・マーラー。1860年に生まれ、1911年に世を去った彼の生涯は正に”時代と社会への戦い”の連続であった。作曲家として、指揮者として、そして人間として、文字通り彼は孤軍奮闘だった。美少女アルマに宛てたラヴ・レターで「やがて私の時代が来る!」と叫んだのも、当時大魔導士リヒャルト・シュトラウスの圧倒的成功に対し、勇者が作曲家としては高い評価を受けていなかった為だ。また、第五交響曲を書き上げた時には「ああ、この作品が50年後に初演出来たらいいのに」と語り、或る時には「私の一生は紙片だったのか!」と嘆息し、「モーツァルトル!(モーツァルトにより親愛の情を込めた方言)」と二度叫んで亡くなったという勇者。ナチス台頭時にはメンデルスゾーン、マイアベーアと共に「ユダヤの3M」として演奏が禁じられた事でも知られている。

時は流れ……今や勇者マーラーはクラシック音楽のコンサートにとってなくてはならない存在になった。これにはメンゲルベルク、ワルター、クレンペラーら弟子達の貢献が大きいが、ルキノ・ヴィスコンティの映画『ヴェニスに死す』やケン・ラッセルの映画『マーラー』等が一般的にマーラーの知名度と作品を浸透させるのに貢献している事も確かである。また、録音技術の向上も見逃せまい。そして、オーディオ時代に突入すると、バーンスタイン、クーベリック、ショルティらが次々と交響曲全集を完成。その後もハイティンク、テンシュテット、マゼール、ベルティーニ、インバルらが次々と全集を送り出し、その他にも多くの指揮者とオーケストラが彼の作品を採り上げ、勇者にしてみれば正に「私の時代が来た!」という事になるだろう。

勇者がその存在を世界に轟かせているジャンルが偉大なる師、大建築家ブルックナーを継承した交響曲である事は間違いない。しかし、大建築家が信仰や自然礼賛を巨大な造型感覚の中で明らかにしたのに対し、勇者は楽聖ベートーヴェンの『田園』や大革命家ベルリオーズの『幻想交響曲』、或いはメンデルスゾーンの第二やリストの『ファウスト交響曲』等標題性を盛り込み、時に構成より表現内容を重視、其処にパロディー精神や哲学性、愛と死、そして大自然や宇宙等文字通り多くの観念を盛り込んでいった。

勇者の作品でその交響曲群と密接にリンクしているのがリートである。彼は歌曲王シューベルトの様にピアノ伴奏ではなく、管弦楽による伴奏を用いている。それだけではなく、リートのフレーズをそのまま交響曲に導入したりしている。また、彼がリートに打ち込んだ理由として、旧友にして天才との誉れ高いフーゴー・ヴォルフを少なからず意識していたとも言われている。後にヴォルフは冷遇され、発狂するのだが。

この『さすらう若人の歌』も正にその典型であり、交響曲1番『巨人』の一楽章第一主題と三楽章中間と全く同じフレーズが登場する。

勇者はこれを1883年に書き上げたとされる。詩も彼自身の作である。きっかけはヨハンネ・リヒターという娘に失恋したからだと言われている。何れにせよ、若き勇者の瑞々しさに溢れた作品としてこのリート集は決して忘れる事は出来ない。

大指揮者カール・ベームは勇者の愛弟子ブルーノ・ワルターを師と仰いでいた。彼がモーツァルトに目覚めたのはワルターのお陰であると断言している。そのワルターを師匠に持ちながら、ベームが勇者マーラーにのめり込む事はなかった。ワルターがミュンヘンを去る事になった事がその理由の一つである事は確かであろう。もう少しワルターが長くミュンヘンにとどまる事が出来ればベームの中心レパートリーにマーラーが加えられる事になっていたかも知れない。しかし、天はそうする事を望まず、”ワルターの亜流”ではなく独自の”カール・ベーム”を確立する事を望んだ様だ。以後、ベームは勇者最大のライヴァル大魔導士リヒャルト・シュトラウスの愛弟子として世界に知られる事になる。恩師ワルターはそれをどういう思いで見つめていたのだろう。もう一つ、実はドイツ・オーストリア系でゲルマンに属する指揮者達の多くは勇者を演奏したがらない事も挙げておかねばなるまい。彼等の音楽解釈は先ず造型が基本であった。全体の造型を把握した上で、独自の表現を行う。従って、造型を超えた表現が求められる勇者の場合、理解出来ない面があったのだろう。誰もが認めるオール・ラウンダーのカラヤンでさえ、マーラーをレパートリーに採り入れたのは漸く1972年になってからの事だ。ベーム自ら「マーラーはよく解らなかった」と述べている。尤も、勇者への尊敬の念は口にしており、理解しようとしていた事も確かである。南米では『大地の歌』を採り上げているし、1967年にウィーンで開催された記念碑的な”マーラー・チクルス”にクーベリック、バーンスタイン、アバドらと共に登場している。ウィーンゆかりの作曲家に生涯こだわり続けたベームが、マーラーは演奏されるべき作曲家であると考えていた事の証明であろう。

そのベームにマーラーの良さを語ったのはディースカウだという。ベームも様々な要素が盛り込まれ、振幅の大きい交響曲に比べればリートの方が入り込み易かった事は間違いなく、時折採り上げる様になった。巨匠の他のレパートリーに比べるといささかプラトニックな面がある事は確かだが、リートだけとはいえ、ベームによるマーラーを聴く事が出来るのは、ファンにとっては有難い。

さて、演奏に移ろう。ベームは勇者マーラーが「私のフィルハーモニー」と呼び、こよなく愛したウィーン・フィルを指揮し、不世出の名歌手ルートヴィヒを起用している。因みにベームも勇者同様ウィーン国立歌劇場総監督の地位を追われながら、終生ウィーン・フィルに愛情を注ぎ続けた。勇者同様、ベームにとってもウィーン・フィルはかけがえのないオーケストラであったからこそ、一時の感情で関係が断絶するよりも、屈辱に耐えてでもパートナーでいたかったのだろう。何れにせよ、音楽学生としてウィーンで学んだ時から、勇者の中にウィーン・フィルの響きが刻み込まれた事は確かであろう。ウィーン・フィルを想定して書かれたと思われる部分が少なからずあるからだ。尤も、嘗てウィーン・フィル自体は勇者の作品が難しい為、あまり演奏したがらなかった。ワルターが客演した時等機会は限られていた。その為、映像によるマーラー交響曲全集を制作中だったバーンスタインが「これはあなた達の音楽なのですよ!」と叱咤したという。その後はマゼールが全集を完成させたり、アバド、ムーティら多くの指揮者がウィーン・フィルとマーラーを演奏している。話が逸れた。元に戻ろう。先ずはルートヴィヒが聴きものだ。勿論、知性の高さもあるが、ライヴではより感情表現が冴え渡る。ベーム〜ウィーン・フィルはリートの伴奏としては充分安定感があり、様式美を打ち出している。半面、若き勇者の瑞々しさ、生命力の豊かさといったものがあまり感じられない。この辺りが評価を分ける事になろう。何れにせよ、一聴の価値はあると思う。 |

| リュッケルトの詩による歌曲 |

| ディートリヒ・フィッシャー・ディースカウ(バリトン) |

| ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 |

| 1963年4月16〜17日、ベルリン |

| ポリドール(現ユニヴァーサル) F35G 50132 |

1901年、勇者はフリードリヒ・リュッケルト(1788〜1866)の詩に霊感を得て、リートを手掛けている。その内の5曲は『亡き子を偲ぶ歌』で、これは一つの全体的統一性を持っているが、他にランダムに5つの詩に曲を付けている。これをまとめたのが『リュッケルトの詩による歌曲集』で、此処では5曲の内4曲が演奏されている。この選曲がレコード会社の意向によるものなのか、それともディースカウの希望によるものなのか、或いはベームが選択したものなのか、それはよく分からない。ただ、ベームとマーラーとの関わりを考えると、ディースカウの選曲の可能性が高い。

内容は如何にも勇者らしい繊細な感情変化を持ち、清澄な美しさと翳り、諧謔がそこはかとなく転換されていく。交響曲の様な振幅の大きさはないが、矢張り勇者にしか書き得ない表現が随所に見られる。

流石に20世紀最高のリートの大家ディースカウはそうした勇者の曲想を見事に捉えている。中には演出臭いという人もいるかも知れないが、これ程精密で、尚且つ感情の機微を絶妙に再現出来る人はおるまい。更にその背後にはこの不世出の大歌手の勇者への愛情が脈打っている。ベームとベルリン・フィルは安定性の高い、客観的にみて立派で様式美に溢れる演奏を展開している。リートとして考えた場合は、これで充分だろう。ただ、これがマーラーの作品であるという事を考えると、感情面にやや物足りなさを感じる事も確かである。マーラーの場合、絶対音楽・純音楽的様式を超えた哲学や感情表現が必要不可欠の様に思われるからだ。しかし、それはあくまで私の抱くマーラー像であって、スコアに書かれている以外の事はしていないという意味においては、ベームの演奏は無難であると見なす事が出来る。矢張り一度は聴いておいて損はない演奏だと言えよう。 |

| 亡き子を偲ぶ歌 |

| ① |

| ディートリヒ・フィッシャー・ディースカウ(バリトン) |

| ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 |

| 1962年8月19日、ザルツブルク |

| TESTAMENT SBT2・1489 |

| ② |

| ディートリヒ・フィッシャー・ディースカウ(バリトン) |

| ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 |

| 1963年3月17日、ベルリン |

| ポリドール(現ユニヴァーサル) F35G 50132 |

| ③ |

| クリスタ・ルートヴィヒ(メゾ・ソプラノ) |

| ドレスデン国立管弦楽団 |

| 1972年8月15日、ザルツブルク |

| ORFEO C 607 031 B |

| ④ |

| イヴォンヌ・ミントン(メゾ・ソプラノ) |

| ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 |

| 1978年8月26日、ザルツブルク |

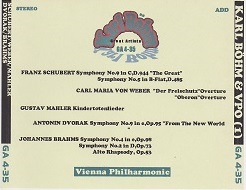

| Great Artists GA 4-35 |

勇者マーラーはリュッケルトの詩に魅せられて、1901年から翌1902年にかけて書かれた『リュッケルトの詩による歌曲集』と1901年から着手して1904年に完成させた5曲からなる『亡き子を偲ぶ歌』を書き上げている。特に『亡き子を偲ぶ歌』はその逸話も含めて、勇者のリート中最も有名な作品となった。

これを書き始めた頃は、まだマーラーは未来の妻・アルマと出会っておらず、結婚もしていなかった。しかし、子供を亡くした親の心境を歌ったリュッケルトの詩に共感を覚えた事は確かな事である。それには勇者の生まれ育った家庭も無縁ではない。マーラーには14人の兄弟がいたが、成人したのはその半数にも満たない6人であり、幼い生命が失われる光景を何度も見てきている。

しかし、勇者はこれを3曲迄書き上げて、暫く中断する。1901年の11月には17歳の美少女アルマ・シントラーと出会い、翌1902年3月には結婚している。そして、この1902年には交響曲5番が完成されている。やがて2人の娘も授かり、勇者は幸福の絶頂にいた筈だった。しかし、1904年、2人目の娘が生まれた時、勇者は彼の全作品中最も不気味な啓示を持つとされる交響曲6番を完成させ、更に『亡き子を偲ぶ歌』を仕上げたのだ。妻アルマが「私にはその神経が理解出来なかった。子供がない人とか、子供を亡くしたという人なら、この様な恐ろしい歌に曲を付ける事も考えられるのだが。事実フリードリヒ・リュッケルトの場合にはこの様な悲惨なエレジーをただ空想で書いたのではないのである。彼の全生命を最も残酷に失った事からこの詩は生まれたものだった。私に不可解なのは、健康な子供達にキスし、愛撫して、一時間も経たない内にその子供達の死を嘆く事が出来る事だった。私はその時こう叫んだ。「御願いだから、そんな事が本当にならない様にしてよ」と語っているのは至極当然であろう。此処でよく指摘されるのが勇者の対立感情である。不幸な時期にこそ喜びへの憧憬を表し、幸福な時期にこそ悲劇的な物へのインスピレーションが湧き上がるという物だ。

何れにせよ、歌曲王シューベルトの『魔王』を思わせる「こんなひどい嵐の日には」を含む勇者マーラーの傑作リート集『亡き子を偲ぶ歌』は完成したのである。そういえば、ゲーテの詩による『魔王』は嵐の中、父親の腕の中で息絶える子供を歌った物だ。とすると、これは『魔王』で亡くなった子供を偲ぶ勇者一流のパロディーとも考えられなくはない。しかし、この作品は内容だけでなく、正にその後訪れる不幸をも”予言”した事で、非常に有名になってしまった。1907年。妻アルマは次の様に語っている。「田舎に着いてから3日目に今度は上の子の方に顕著な症状が現れた。猩紅熱にジフテリアを併発しており、最初から絶望的だった。私達は2週間を苦しみと恐れの内に過ごした。症状は再度悪化し、呼吸困難がきた。身の毛のよだつ瞬間だった。雷が伴奏し、空には稲妻が走っていた。マーラーは心の底からこの子を愛していた。彼は毎日部屋に閉じこもり、心の中でこの子に別れを告げていた。最後の夜が来た。気管切開が行われる事になり、私は召使の一人をマーラーの部屋の入り口に立たせ、彼が物音で寝られなくても、部屋から出て来ない様に手配した。だがこの恐ろしい一夜を彼はずっと眠り続けてくれた。イギリス人の女中と私とで手術用のテーブルを支度し、可哀想な子を眠らせた。手術をしている間、私は湖岸の砂の上を走り回った。此処なら幾ら泣いても誰にも聴こえなかった。子の部屋に入ってはいけないと医者に止められていた。朝の五時に看護婦がやって来て、手術は終わったと告げた。そして私は娘を見た。彼女は息も絶え絶えに横たわっていたが、その大きな目ばかりぱっちりと開いていた。私達の死ぬ程の苦しみは、もう一日引き延ばされた。そして、総ては終わった」。

愛娘を失ったショックから、勇者は心臓病を発症したと言われている。そして、それがこの大作曲家の生命をも絶つのである。何れにせよ、『亡き子を偲ぶ歌』は様々な意味において勇者マーラーを象徴する作品として、現在世界中の人々に感動を与え続けている。因みにリートと交響曲を創作の中心に据えていた勇者の両ジャンルの集大成が本来交響曲9番に該当する『大地の歌』である。

私が所有する大指揮者カール・ベームの指揮した『亡き子を偲ぶ歌』は現在4種類。ディースカウ2種類とルートヴィヒ、ミントンという顔触れで、マーラー自身がアルトまたはバリトンの為としたこの歌曲集の双方のヴァーションを聴く事が出来る。

②はディースカウとのスタジオ録音。ディースカウは如何にもこの歌手らしい精妙にして感情豊かな歌唱を行っている。ベームはこの作品の悲劇性を強調しようとはしておらず、それを物足りなく感じる人もいるだろう。しかし、管弦楽は立派だし、音楽的に見て優れたリート演奏であるという事は出来る。ただ、その構えの磐石さが勇者マーラーというより、時に怪物ワーグナーを思わせる。マーラーにはもっと繊細さが必要な気がしないでもない。ベーム自らが「マーラーはよく解らなかった」と語っている様に、フォルムを超えた部分での表現に物足りなさを覚えるという事だ。とはいえ、全体性の高さを確保しているところはベームらしいと言える。

③はルートヴィヒとのライヴという事で、ベームはより自在な演奏を試みようとしている。完成度では②に分があるが、感情面では③に魅力を感じる。ルートヴィヒも彼女らしい感情表現の冴えを見せる。

①は2013年12月に陽の目を見たザルツブルク祝祭のライヴ。録音は特別に良くは無いが、鑑賞するのに問題は無い水準。ディースカウの歌唱はスタジオ録音の②に比べると若干不安定な面を覗かせるものの、ライヴという事もあって、より感情はこもっており、流石。ベームも抜群の安定感に加えて、ライヴならではの自由な呼吸を所々に盛り込み、マーラー臭の多寡は兎も角、リートの伴奏としては極めて優れた内容を示している。また、そうであればこそスタジオ録音の②が誕生する事に成ったのだろう。

④は2015年9月にS.Y.様より送って頂いたCD−Rのコピー。此処では何と言ってもマーラーが「私のフィルハーモニー」と呼んでこよなく愛したウィーン・フィルが相手という事に興味がそそられる。そして、実際この演奏ではウィーン・フィルならではの美しい響きが大きな魅力に成っている。ベームも最晩年の演奏ながら、だれる所はなく、流石の安定感。ミントンはルートヴィヒに比べると若干迫力には欠けるが、母親の慈愛は充分感じさせる歌唱で、水準そのものは高い。これを下さったS.Y.様には心の底から感謝するばかりである。

何れにせよ、4種類の録音総てに言える事は、ディースカウやルートヴィヒ、ミントンらの歌唱が先ず聴き物であり、リートとしては水準以上の仕上りを見せていると思う。ベームの指揮に関しては賛否両論あるだろう。特に”純正”マーラー党にはやや物足りなく聴こえるかも知れない。しかし、音楽的には無難にまとめられている事も確かで、感情の入り過ぎたマーラーはどうも……という人には最適と言える演奏かも知れない。近年は純音楽的アプローチによるマーラーが増えて来ている事も、ベームにとっては追い風と言えるだろう。随所で聴かれるベームならではの人間味も魅力で、4種類の録音総て一度は聴いておいて損はない。

|

| エミール・フォン・レズニチェク |

| 歌劇『ドンナ・ディアナ』序曲 |

| ドレスデン国立管弦楽団 |

| 1938年、ドレスデン |

| PALLADIO PD 4119/20 |

エミール・フォン・レズニチェク(1860〜1945)は同い年のマーラーに比べると、一般的知名度は高いとは言えない。そんな彼の作品の中で、割と知られているのが歌劇『ドンナ・ディアナ』序曲である。その内容はマーラーと同時代人とはとても思えない。寧ろ初期ロマン派、就中メンデルスゾーンの『夏の夜の夢』序曲を思わせる要素が聴かれる。但し、メンデルスゾーンに比べて短い為、ドラマ性や幻想性はそれ程感じられず、寧ろ一貫して華々しく駆け抜けて行く様な印象を与える。

2009年7月、その『ドンナ・ディアナ』序曲のベーム〜ドレスデン国立管の録音を、H.M.様より贈って頂いた。如何にも若々しく健康的、かつ威勢が良い。この時代のベームならではの演奏と成っている。録音も年代が古い割に楽しめる。H.M.様には心の底から感謝を捧げたい。

|

| ジークフリート・ワーグナー |

| A・楽劇『平和の天使』より”ミタの場面”/ |

| B・ヴァイオリン協奏曲/ |

| C・楽劇『それぞれの人が被った一寸した呪い』より”前奏曲”/ |

| マルガレーテ・テシェマッヒャー(ソプラノ・A)/ウィリバルト・ロース(ヴァイオリン・B) |

| ドレスデン国立管弦楽団 |

| 1937年12月17日、ドレスデン |

| ARCHIPEL ARPCD 0275-2 |

偉大なる怪物、リヒャルト・ワーグナー。その息子として生まれたのがジークフリート・ワーグナー(1869〜1930)である。ジークフリートは母コジマと共に長らくバイロイトに君臨し、演出家として高い権威を誇っていた。そして、それは息子のヴィーラントやヴォルフガングに受け継がれていく。バイロイトは正にワーグナー家代々の聖域なのである。一方で、ジークフリートは作曲家としても活躍し、かなりの作品を書いたらしい。しかし、それらが現在演奏される事は殆どない。偉大なる父を彷彿とさせる作風が独創性の欠如と考えられている事もあるだろうし、父程の輝かしさや陶酔を持たない事もその理由であろう。当時は逆に偉大なる怪物を思わせる要素が多々ある為、採り上げる演奏家がそれなりにいた様だ。その証拠となるのが『ジークフリート・ワーグナー序曲・前奏曲集&ヴァイオリン協奏曲』と題されたこのCDである。

これにはベームの指揮した3曲の他に歌劇『熊の皮を着た男』序曲、『陽気な兄弟』序曲、楽劇『神聖な菩提樹』前奏曲(この3曲はアーベントロート指揮ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管〜1945年)、歌劇『マリーエンブルクの鍛冶屋』序曲(ハインツ・ティーティエン指揮バイロイト祝祭管弦楽団〜1936年8月26日)、バラード(カール・シュレーダー指揮ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団〜1944年12月1日)、歌劇『熊の皮を着た男』序曲(作曲者指揮ベルリン国立歌劇場管弦楽団〜1925年2月24日)が収録されている。”作曲家”ジークフリート・ワーグナーとしての代表作が網羅されていると言って良いのではないかと思われるラインナップだが、何れも録音が古く、史料としての域を出ない。

しかも、ベームに関してはライヴをSP収録したと思われ、切れ目でぷっつり音楽が途切れてしまう。そして、次の面の出だしになるのだが、その間がすっぽり抜けている。「何だ、これは」と思った。音が悪い上に音楽が欠けているのでは、どうしようもない。また、ヴォイオリン協奏曲のソロの貧弱さ。時折玩具みたいな音がしている。midiの方がましだと思える程だ。時折音の古さを超えてリヒャルトを彷彿とさせる部分が聴き取れる事は確かだが、まともに鑑賞出来る代物とはとても言えない。あくまでジークフリート・ワーグナー作品やベームの史料として興味がある方はどうぞ、といった程度のCDだと言える。

|

| ハンス・プフィッツナー |

| 交響曲ハ長調作品46 |

| ① |

| ドレスデン国立管弦楽団 |

| 1940年、ドレスデン |

| TIM 220827-303 |

| ② |

| ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 |

| 1969年5月4日、ウィーン |

| MARAI HR 4159 |

プフィッツナー(1869〜1949)は一般的には現在あまり知名度が高いとはいえない作曲家である。演奏機会も少なく、作品が録音される事も稀だ。その為、彼の名を聞いて即座にその作品が頭の中で鳴り響くという人はあまりいないと思う。作品の系統はロマン派に属すると考えられているが、この方面では先輩格の勇者マーラー(1860年生)と大魔導士リヒャルト・シュトラウス(1864年生)の存在があまりに巨大であり、後輩の大開拓者シェーンベルク(1874年)ら”新ウィーン楽派”の様な革新性は持ち合わせていなかった為、影が薄くなりがちである事は間違いあるまい。また、勇者にはメンゲルベルク、ワルター、クレンペラーら偉大なる伝道師、それにショルティ、クーベリック、バーンスタインら作品を盛んに演奏する指揮者がおり、大魔導士にはクラウスやベームらの伝道師、カラヤン、ケンペ、ショルティら作品普及に貢献した演奏家が各々綺羅星の如くいるが、プフィッツナーの場合は作品に尽力してくれる演奏家が殆どいない事も、彼が名前のみ語られる作曲家になりつつある要因であろう。別の見方をするならば、残念ながらプフィッツナーには其処迄演奏家の心を捉える事が出来なかったという事も出来る。彼に作曲と指揮を師事した人の中にはクレンペラーもいたのだが。

自ら”インスピレーションの作曲家”と称した彼の作品は、形式上の欠陥をよく指摘される。とりとめのない散漫な音楽という評をしばしば目にするのもそれ故だろう。そうした事もあって、マーラーに一部の作品の上演を拒否されたり、ベームに自作の上演依頼の手紙を出したり……と苦行僧は正に茨の道を歩み続けた。晩年にはウィーン・フィルから生活保護を受けていたという。

しかし、確かに彼は貧しく、大衆的成功を収めるには至らなかったが、音楽史において全く存在意義のない作曲家という訳ではなかった。一時代を担った作曲家の一人である事は間違いないし、そのインスピレーションには独特の個性があったからで、『哀れなハインリヒ』『愛の花園の薔薇』『パレストリーナ』などの劇音楽、カンタータ『ドイツ魂について』、合唱幻想曲『暗黒の帝国』等今尚マニアに知られる作品がある事は確かな事である。勇者マーラーも一部の作品は高く評価していたし、愛妻アルマも彼を高く評価していて、親しかった事も忘れてはなるまい。いわば神童モーツァルトの時代に生まれてしまったサリエリら同様、苦行僧にとって、勇者や大魔導士、或いは大開拓者とほぼ同じ時代を生きなければならなかった事が、不幸であったとも言えるのだ。しかし、それもまた天命だろうか。

大指揮者カール・ベームは苦行僧と親交は結んでいたものの、大魔導士リヒャルト・シュトラウスや鬼才アルバン・ベルク程親密ではなかった。しかし、嘗てのベームが孤高の苦行僧の作品を時折採り上げていた事も確かな事である。このドレスデン時代の録音である小さな交響曲ハ長調はその事を証明する物だ。ベームはクレンペラーやエーリッヒ・クライバーなどと共に、その時代の作曲家の作品を採り上げる事を使命としていた。苦行僧を採り上げたのもそれ故であろう。当時まだ苦行僧は在世中であり、若しかすると本人もこの演奏を聴いたかも知れない。

ベームの演奏だが、先ず①に関しては抒情味の濃い部分においては録音が古い事もあって、ニュアンスが充分に伝わって来ないが、快活な部分での爽快感はこの時期のベーム〜ドレスデンならではと言う事が出来る。また、数少ない苦行僧の作品の録音の一つというだけでなく、初演が行われた1940年に録音されたという事で、史料的価値が高い。そうした意味では貴重な文化遺産であると言う事が出来よう。

②は日頃メールで遣り取りしているH.M.様より贈って頂いた物である。①がR・シュトラウスの愛弟子として躍進を続ける壮年期の”黄金時代”を彷彿とさせる演奏だとすると、②はカラヤンと共に欧州音楽界の屋台骨を担っていた巨匠の余裕が感じられる。ただ、録音が悪い。音質もそうだが、マスター・テープがかなり劣化している様で、雑音がかなり耳障り。ダイナミックス・レンジも広くはなく、鑑賞度が充分とは言い難い。しかし、ベームが全体を①より大きくまとめている事は分かるし、情熱も感じられる。何より同時代人的共感に溢れているのが魅力だ。①共々一度は聴いておいて損はない。この貴重なディスクを下さったH.M.様には何時もの事ながら、ひたすら感謝を捧げるのみである。 |