BGM(フレーム表示)付で見たい方はこちら(既に表示されている方は関係ありません)。

管弦楽曲、協奏曲②

| 管弦楽曲 | 協奏曲 |

| ピアノ協奏曲1番ニ短調作品15 | |

| ① | |

| ヴィルヘルム・バックハウス(ピアノ) |

| ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 | |

| 1953年6月、ウィーン | |

| ポリドール(現ユニヴァーサル) F30L-20166 | |

| ② | |

| マウリツィオ・ポリーニ(ピアノ) |

| ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 | |

| 1979年12月19〜21日、ウィーン | |

| ポリドール(現ユニヴァーサル) F28G 22014 | |

| 1853年、シューマン夫妻と出会った大学者は、創作意欲を高め、次々と作品を生み出していく。後には”慎重居士”となる大学者だが、この頃はまだ素直に作品に取り組む、そして野心に燃える青春真っ只中の音楽青年であった。その青年ブラームスが1854年に2台のピアノの為に書いたソナタ、それがピアノ協奏曲1番の原型である。ソナタを一通り書き上げた大学者は美貌の超一流ピアニスト、シューマン夫人クララとこのソナタを連弾したが、納得いかない個所があり、翌1855年、交響曲作曲を思い立った時、このソナタを改作する事にした。しかし、交響曲作曲は捗らず、結局若き大学者はこのソナタを協奏曲として生まれ変わらせる事にした。但し、ソナタの原型を留めているのは1楽章のみで、2楽章は『ドイツ・レクィエム』に転用したとされ、終楽章もヨアヒムやクララの助言をかなり採り入れた為、本来とはかなり異なる姿になったという。そして、1858年。大学者としては初めて管弦楽を導入した大作、ピアノ協奏曲1番は完成したのである。 初演は1859年1月22日、大親友ヨアヒムの指揮、大学者自身の独奏によってハノーヴァーで行われたが、大失敗に終わっている。1月27にはライプツィヒで再度大学者の独奏によって演奏されたらしいが、これも失敗に終わっている。その精神的打撃は強く、青年ブラームスは当時交際中だったというアガーテという娘との婚約も破棄してしまったという。以来、彼が生涯独身だった事は一寸した音楽ファンなら誰もが知っている。結局この曲の真価が認められるのは、レーヴィの指揮、大学者自身の独奏による1865年の演奏だったとも、もっと後に大学者自身の指揮、オイゲン・ダルベールの独奏で演奏されてからとも言われている。何れにせよ、後にはウィーン楽壇において、大批評家ハンスリックの全面的バックアップのお陰もあり、押しも押されぬ大作曲家の地位を手にした大学者だったが、流石にそうすんなりと成功という訳にはいかないという事だろう。 失敗に終わった理由、それはピアニストに高度な技術を要求される作品であるにも関わらず、一時期は交響曲の構想を抱いていただけに、管弦楽が全体的に目立ち、ピアノが突出する事が許されない、即ちピアノもあくまでオーケストラの一部であるかの様な印象を与えるからだと言われている。そうした意味で、大学者は楽聖ベートーヴェンがピアノ協奏曲4番や5番『皇帝』、或いはヴァイオリン協奏曲で示した交響的世界を継承したのだとも言える。 演奏に関しては①が昔から名高く、今尚決定盤とする人が少なくない。他ではギレリス〜ヨッフム〜ベルリン・フィル等が知られている。何れにせよ、大学者も評価した大ピアニスト、ダルベールの弟子であるバックハウスと、大学者の友人マンディチェフスキーの弟子であるベームという顔合わせは20世紀のドイツ・オーストリア系の協奏曲における最高の顔合わせと謳われてきた。勿論、最高の演奏家が組んでいるから素晴らしいというだけでなく、この2人が組むと素晴らしい演奏が達成されるからこそ、最高の”黄金コンビ”と謳われたのである。それは互いに共通の音楽性を抱えるところから発生する一体感があるからこそである。ベームもバックハウスも表面的効果には拘泥しない。ひたすら音楽の本質を内面から鋭く抉り出し、正に作品に対して”真剣勝負”の姿勢を貫いている。従って、風変わりな点は何もない。しかし、力強さ美しさ共に抜群の手応えを感じさせ、揺るぎない構築感を湛えている。他の追随を許さぬ絶対的な姿がある。それ故、①が録音されてから50年以上が経過しているにも関わらず、未だに支持する者が後を絶たないのだ。正に不朽の歴史的名盤である。 ②はベーム晩年の録音という事もあり、①の様な雄渾な表現は見られない。その代わり、大らかな流れで総てを包み込む様な仕上りになっており、ウィーン・フィルも柔和な表情で魅力を振り撒いている。ピアノはベーム晩年のお気に入りのポリーニ。例によって、若き日の天才らしい精密で透明感溢れる演奏が繰り広げられている。ポリーニの瑞々しさや若々しい弾力性はそのまま青年ブラームスをも彷彿とさせる。クリアーな録音がより全体をマイルドな感じにしている。何れにせよ、①が音楽的本質を厳しく抉り出した有無を言わせぬ説得力、圧倒的な存在感を有する正に”大家の名演”であるとすると、②は青年ブラームスの心情と重なり合う部分の少なくない好演であると言う事が出来、矢張り忘れる事は出来ない。 | |

| ピアノ協奏曲2番変ロ長調作品83 | |

| ① | |

| ヴィルヘルム・バックハウス(ピアノ) |

| ドレスデン国立管弦楽団 | |

| 1939年、ドレスデン | |

| TIM 220825-303 | |

| ② | |

| ヴィルヘルム・バックハウス(ピアノ) |

| ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 | |

| 1967年4月、ウィーン | |

| ポリドール(現ユニヴァーサル) POCL-4504 | |

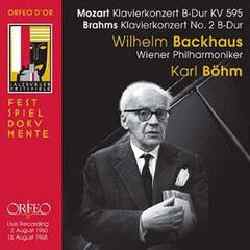

| ③ | |

| ヴィルヘルム・バックハウス(ピアノ) |

| ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 | |

| 1968年8月18日、ザルツブルク | |

| ORFEO C 796 091 B | |

| 1881年、第二回のイタリア旅行から帰ってきた大学者はその時に霊感を得たものか、新たな協奏曲の大作の構想を抱く。ヴァイオリン協奏曲では親友ヨアヒムの助言もあり、結局採用しなかった四楽章制をこの曲で採用し、より交響曲色を強めている。但し、管弦楽が圧倒的に鳴り響き、ピアノ独奏を打ち消してしまうという物ではなく、全体の一構成員という立場を貫きつつも、存在感は充分に示しており、傑作の名に恥じない。 20世紀最大のドイツ音楽の大家、ヴィルヘルム・バックハウスが特に好んで弾いてきた協奏曲といえば、モーツァルトの27番、ベートーヴェンの4番、そしてこのブラームスの2番であった。何れも華麗な技巧や圧倒的な外面的効果と縁を切った作品である点が共通しており、これらの作品を愛し、演奏し続けたという事が、”鍵盤の獅子王”と称されたバックハウスの特質を物語っていよう。これらの作品で成果を収める事は非常に難しい。技巧でどうにかなるものではなく、作品への深い共感と洞察力、造型感覚等が問われるからだ。こうした作品で孤高の厳しく雄大な構築感を打ち建て、内面性の彫りの深さを誇るバックハウスの偉大さは正に空前絶後の巨大な存在感を獲得している。しかも、彼は若い頃にはバルトークを破ってルビンシュタイン・コンクールで優勝している程の腕の冴えも持っていた。そうした人が虚飾を一切捨て去り、真摯に音楽的本質を深く抉り出していく。本当に頭の下がる思いがする。 大指揮者カール・ベームがバックハウスと組んだ時、人々はそれを”黄金コンビ”と称した。ベームもまた一切の虚飾を捨て去り、ひたすら音楽的本質を追求せんと歩み続けてきた。こうした2人が組むだけに、そこでの音楽的手応えは正に他の追随を許さないものとなる。決してドラマティックな効果を狙っている訳ではなく、真っ正直に作品に向かい合っているだけなのだが、そこでの説得力の高さは絶対的と思われる程に群を抜いており、正に究極の本格派といった感じなのである。 この”黄金コンビ”による大学者の第二は3種類の録音が存在するが、何れも不朽の歴史的名盤と称するに相応しい内容と成っている。 先ず①はドレスデン時代のベームとバックハウスによる演奏である。互いに妥協しない厳しい姿勢を貫いているが、それでいて一体感を獲得しているところが”黄金コンビ”たる所以であろう。録音は古いが、ベーム〜ドレスデン国立管は黄金時代の力強さを彷彿とさせるし、バックハウスも隙のない強靭さを湛え、充実度は濃い。流石の逸品である。 ②は①の様な力漲る雄渾な演奏とは言い難い。しかし、一般的にこれを決定盤に推す人が少なくないのは、矢張り長年演奏し続ける事によって深みが増し、熟成された内容になっているという点に尽きるだろう。”人生の秋”を迎えつつあった大学者の心の襞迄も浮き彫りにしたかの様な味わい深さ。作品全体から受ける比類ない大きさ。それでいて造型的緩みはなく、厳しく作品と向かい合いつつ、その中に演奏者総てが同化していく。正に20世紀のありとあらゆる名盤中の名盤の一つとして語り継がれてきただけの事はある。 ③に関しては嘗てはH.M.様より贈って頂いたCD−Rを愛聴していた。②と比較的時期が近いだけでなく、当時の欧州音楽界における呼び物だった”黄金コンビ”による記念碑的ライヴという事自体が既に付加価値を獲得している。内容に関しても同じ盤に収録されているモーツァルトの27番のピアノ協奏曲よりは録音がましなので、鑑賞度が高まっているのが有難い。②に劣らず大学者の枯淡の境地が再現されている。時折聴かれるライヴならではの呼吸も素晴らしい。②は今尚この曲の決定盤に推す人が少なくないが、③が正規盤で出たら、これも支持する者が出て来るのではなかろうか。ところで、「ベームは死後評価が急落した」とか「カラヤンあってのベーム」とか「ベームは何れ消えゆく指揮者」といった文章を見かける事があるが、今尚語り草になっている公演があり、また今尚ベストを争っている歴史的名盤が幾つもある指揮者がそう簡単に消え去るかな、と首を傾げざるを得ない。確かに晩年のベームは商業主義に乗せられてカラヤンの対抗馬に祭り上げられていた面もあったが、カラヤンの頁にも書いた様に、カラヤンと同じく、何もない人が世界の頂点に君臨出来る筈がない。他にも綺羅星の如く指揮者がいた中で、ベームがカラヤンやバーンスタインと”3強”を形成していたのは、確かにベームにそれだけのものがあったからである。何もなかったら、別にベームでなくても良かったのだから。ベームの死後、暫くはカラヤンとバーンスタインが健在で、また若手スターがどんどん新録音を発売した事や時代がLPからCDへの移行期にさしかかった事もあり、一時期ベームが忘れられかけた印象を持った人々はいただろう。でも、その時期もベストを争っている不朽の名盤は健在だった。本当に素晴らしいものは、派手に書き立てられなくとも、多くの人々にその印象をきちんと刻み込んでいる。勿論、欧米でベームの名を語る人が減ったとディースカウが嘆いている事は確かだ。しかし、現在入手出来るベームの録音の多くは外盤である。近年巨匠の不在が叫ばれて久しい。こういう時代だからこそ、カラヤンの対抗馬ではなく、一指揮者としてのベームの再評価が、地味ではあるが少しずつ浸透してきているのではあるまいか。先年、バレエ界の鬼才、故モーリス・ベジャールがバレエ版『魔笛』のBGMに選んだのはベーム〜ベルリン・フィル盤だった。断じて言える。ベームの遺産はそう簡単に消え去るものではない。よく分かりもしない癖に、何処ぞの評論を鵜呑みにする様な事はして欲しくない。この③は正にそうした思いを抱かせる不滅の名演である。H.M.様には心の底から感謝を捧げたい。 さて、H.M.様から頂いたCDーRも素晴らしい内容だったが、2009年11月、ORFEOから新たに出たCDはその上を行く。音質がより向上し、バックハウスのピアノはより彫りが深く成り、ベーム〜ウィーン・フィルはより美感・重量感・立体感が増し、会場のライヴならではの熱気がより鮮明に捉えられている。これなら②と共にこの協奏曲の決定盤の地位を争っても何の不思議もない。こんな素晴らしい演奏会が実際に行われていたのだという貴重な記録でもある。 何れにせよ、①〜③総てが現代ではあまり聴く事の出来なくなった”これぞ本物”といった感覚を聴き手に与えてくれる名演であり、永遠の模範とするに足る名盤である。 | |

| ヴァイオリン協奏曲ニ長調作品77 | |

| ヴォルフガング・シュナイダーハン(ヴァイオリン) |

| ドレスデン国立管弦楽団 | |

| 1940年、ドレスデン | |

| オーパス蔵(キングインターナショナル) OPK 2020 | |

| ベートーヴェン、メンデルスゾーンと並び”3大ヴァイオリン協奏曲”と称されるのがブラームスの作品である。大学者がヴァイオリン協奏曲を書こうと思い立ったのは1877年9月、当時の欧州を代表する大ヴァイオリニスト、サラサーテの演奏を聴いて感激したからと伝えられている。大学者にはヨアヒムという大ヴァイオリニストが大親友としていたが、どういう訳か長年付き合ってきた彼のヴァイオリンからは啓示を受けず、極めて甘美なサラサーテの響きに触れて、協奏曲を書こうと考えたのである。尤も、ヨアヒムの為に大学者が器楽用作品を幾つか書いている事は確かだが。何れにせよ、少しずつこの協奏曲は書き進められていった。翌1878年、第一回のイタリア旅行を行った大学者は、その時の霊感も盛り込もうとした。また、構成面においては当初四楽章制を考えていたらしい。しかし、大親友ヨアヒムからの助言もあり、中間2楽章は削除され、新たな2楽章に置き換えられたという。そして、この年の暮れにヴァイオリン協奏曲は完成。初演は1879年元旦、ヨアヒム独奏、大学者自身の指揮により、ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団によって行われた。演奏会は大成功で、ハンスリックは「これはブラームスとヨアヒムの友情の木に実った美しい果実だ」と絶賛。当時の大ヴァイオリニスト、レオポルド・アウアーも「これはベートーヴェンとメンデルスゾーンのヴァイオリン協奏曲以後に現れたヴァイオリン音楽の重要作品だ」と語ったという。 19世紀前半、魔王パガニーニの人間離れしたヴァイオリンの技巧は人々を圧倒し、絶大な支持を集めた。魔人リストはピアノ界のパガニーニを目指したと言われているし、シューマンは魔王のヴァイオリンを聴いて音楽家になろうと決意した程だった。同時代の作曲家に著しい影響を与えただけでなく、後世にはラフマニノフが魔王の旋律を用いて変奏曲を書いている。ただ、魔王の曲は魔王にしか弾けない物が少なくなかった。辛うじて弾くにしても転調しなければ無理だった。従って、19世紀後半のヴァイオリニスト達は技巧的に難し過ぎる魔王より、音楽的魅力に優れたベートーヴェンやメンデルスゾーンに普遍的価値を見出し、演奏したのである。逆に魔王全盛期には楽聖の協奏曲は忘れられ、ヨアヒムが採り上げる迄その価値は認められなかったのであるが。何れにせよ、大学者が啓示を受けたサラサーテも、優れた技巧は誇っていたものの、その最大の特徴は甘美な音色の素晴らしさにあったとされる。即ち、大学者はサラサーテの技巧ではなく、彼が奏でるヴァイオリンの響きに魅せられたのである。 但し、大学者の協奏曲は実は独奏者にとっては結構難度の高い技巧が要求される。これにはヨアヒムの助言の影響も少なくない。ソリストにとって、全く技巧を示す事が出来ないのは困るからだ。ただ、楽聖同様大学者も技巧そのものの為に協奏曲を書くのではなく、あくまで作品全体の完成度を重んじ、管弦楽とのバランスを配慮している。いわば彼らにとっては協奏曲はソリストの独演会であってはならず、寧ろ独奏付きの交響曲を目指したのである。 さて、大学者のヴァイオリン協奏曲、ピアノ協奏曲程このジャンルの名作が少ない事もあり、歴代の名手の殆どが名盤を遺している。ハイフェッツ、オイストラフ、スターン……。 大指揮者カール・ベームがこの協奏曲を録音したのはドレスデン時代。20世紀ドイツ・オーストリア系を代表する大ヴァイオリニスト、ヴォルフガング・シュナイダーハンが独奏である。個人的にシュナイダーハンは最も好きなヴァイオリニストだ。嘗てのヴァイオリニストというと、ロシア勢に大家が多かった。そうした中、ウィーン響やウィーン・フィルのコンサート・マスターを歴任したシュナイダーハンからは”ウィーン”と”ドイツ”の味が感じられたからである。因みにこの録音が行われた当時、シュナイダーハン25歳。前年にウィーン・フィルのコンサート・マスターに就任したばかりの若き日の演奏だ。そして、古い録音ながら、シュナイダーハンの独奏は若くしてウィーン・フィルのコンサート・マスターに選ばれた程の彼の才能を示している。後年の大家の芸とは異なるものの、若き天才の覇気とテクニックを堪能する事が出来る。大学者が表現しようとしたロマンティックな味わいもよく出ていて、ドイツやウィーンを愛する聴き手には応えられない演奏だ。ベーム〜ドレスデン国立管も”黄金時代”らしい雄渾な表現で隅々に迄力が漲っている。後年に比べ、ロマンティックな側面が強調されているのも逆にこの協奏曲にはプラスに働いている。録音の古さを差し引いても一聴の価値がある歴史的名盤だ。 | |

| ヴァイオリン、チェロの為の二重協奏曲イ短調作品102 | |

| ① | |

| ヴォルフガング・シュナイダーハン(ヴァイオリン) |

| エンリコ・マイナルディ(チェロ) | |

| ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 | |

| 1956年8月12日、ザルツブルク | |

| DISQUES REFRAIN DR-920039 | |

| ② | |

| ヴォルフガング・シュナイダーハン(ヴァイオリン) |

| エンリコ・マイナルディ(チェロ) | |

| ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 | |

| 1957年8月25日、ザルツブルク | |

| ORFEO C 359 941 B | |

| ③ | |

| ヴォルフガング・シュナイダーハン(ヴァイオリン) |

| エンリコ・マイナルディ(チェロ) | |

| ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 | |

| 1962年8月12日、ザルツブルク | |

| stradivarius STR 10050 | |

| ④ | |

| ジョン・コグリアーノ(ヴァイオリン) |

| ラズロ・ヴァルガ(チェロ) | |

| ニューヨーク・フィルハーモニック | |

| 1962年11月11日、ニューヨーク | |

| LANNE LHC-7064 | |

| 1887年。大学者は第四に続く交響曲の構想を抱いていた。この年、大学者は不和に陥っていた2人の友人と和解している。一人は大指揮者ハンス・フォン・ビューローであり、もう一人は少年時代からの大親友ヨアヒムである。特にヨアヒムとの関係悪化に心痛めていた大学者は、彼との関係が若干好転したのを機に、新作交響曲を協奏曲に変更する。そして、ヨアヒムや彼の四重奏団のチェリスト、ハウスマンの助言を受け容れて完成させたのがこの二重協奏曲である。これによって、ヨアヒムとの仲が修復したと見なされ、2人にとって尊敬出来る恩人であるクララ・シューマンはこれを”和解の協奏曲”と呼んだという。 元来が交響曲の構想を転用させた作品だけに、他の大学者の協奏曲同様、矢張りソロの技巧の為にあるというものではなく、交響曲的全体性を重んじた立派な仕上りになっており、大学者と大ヴァイオリニストの”第二の友情の果実”と称するに相応しい作品である。因みに、この4作目の協奏曲を書き上げて以降、大学者は管弦楽作品大作を書いていない。 先ず②だが、大指揮者カール・ベームはシュナイダーハンとマイナルディという共に20世紀を代表する強力なソリストを擁し、壮年時代の彼らしい活力溢れる演奏を展開している。ライヴならではの情熱の高まりも素晴らしく、流石の迫力を感じさせる。シュナイダーハンとマイナルディは長年名ピアニストのエドウィン・フィッシャーを加えた3人で伝説的トリオを組んでいた仲であり、ソリスト同士の呼吸もバッチリだ。ウィーン・フィルもまたベームと一体となり、強靭にして美しい響きを奏でている。晩年の深みや大きさ、老巧さといったものはあまり感じられない代わりに、極めて音楽的充実度の濃い演奏となっており、歴史的名演と呼んで差し支えなかろう。 ①は日頃何かとお世話になっているH.M.様より贈って頂いたCDである。②とそう変わらない時期の演奏という事もあり、全体的な印象は殆ど変わらない。尤も、ベームの場合、同じ年の録音でも全然異なる演奏をする事がしばしばあるが(それはベームだけに限った事ではないけれど)。録音は②に比べるとはっきり言って落ちる。また、音質だけでなく、ソリストに比重がかかっている。だから管弦楽の雄弁さ、充実感はやや聴き劣りがする。しかし、シュナイダーハンとマイナルディのソリスト二人の魅力は②に勝るとも劣らない。ライヴならではの自発性に溢れているし、呼吸もバッチリだ。勿論、ベーム〜ウィーン・フィルの伴奏も素晴らしいのだが、②よりやや物足りないというだけで、力強さや美しさは感じ取れる。作品を鑑賞するのに問題はない水準は満たしている。そうした意味ではこれも一度は聴いておきたい名演と言うべきであろう。H.M.様には何とお礼を述べて良いやら、言葉が見当たらない。 ③も2010年7月にH.M.様より頂戴したCDであるが、これは音質に微妙な違いはあるものの、①と同一の演奏の可能性が極めて高い。演奏時間は各楽章ほんの数秒違いだし、微妙な演奏ミス迄一緒だからだ。①と③どちらの日付が正しいかは不明だが。何れにせよ、この協奏曲の魅力を存分に伝えてくれる名演である事に変わりはないし、異なる日付の記録が存在すれば、それを聴いてみたく成るのが人情。そういう訳で、③に触れる機会を与えて下さったH.M.様には大いに感謝を捧げたい。 ④もH.M.様より贈って頂いたCD−Rである。同じディスクに収録されているウェーバーの『オベロン』序曲やメンデルスゾーンのヴァイオリン協奏曲同様、エアチェック音源で、ナレーションが収録されているのはご愛嬌といったところ。音質は特別に良くはないが、鑑賞するに耐えないという程悪くはない。それよりも音源に使用されたコレクターのテープの劣化が著しく、時折音声信号が乱れるのが気に成る。演奏自体は素晴らしい出来だと思う。ベームらしく、重厚な響きとガッチリとした構成感はブラームスの魅力を存分に引き出している。ソリスト陣も悪くない。惜しむらくは、既に述べたテープの劣化と、同じCD−Rに収録されたウェーバーやメンデルスゾーンに比べ、音がより重厚であるが故の音割れが目立つという事だ。それでも、充分名演と呼べる仕上がりとなっている事は確かで、これを下さったH.M.様には何とお礼を述べて良いやら、言葉が見付からない。 | |

| 管弦楽曲 | 協奏曲 |