BGM(フレーム表示)付で見たい方はこちら(既に表示されている方は関係ありません)。

私の所有盤

〜バックハウス②

| 独奏曲 | 協奏曲他 |

|

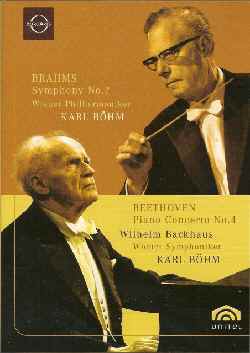

①(DVD)ベートーヴェン:ピアノ協奏曲4番他 ウィーンPO他 TDK TDBA-0016 ②(DVD)ベートーヴェン:ピアノ協奏曲4番他 ウィーンSO他 ドリームライフ DLVC-1128 ③(CD)『バックハウス〜ピアノ協奏曲集』 ウィーンPO他 Memories MR2198 ④(CD)モーツァルト:ピアノ協奏曲27番他 ウィーンPO他 ユニヴァーサル UCCD-9171 ⑤(CD)モーツァルト:ピアノ協奏曲27番他 ウィーンPO他 ORFEO C 796 091 B ⑥(CD)ベートーヴェン:ピアノ協奏曲3&4番 ウィーンPO他 ユニヴァーサル UCCD-9180 ⑦(CD)ベートーヴェン:ピアノ協奏曲2&5番 ウィーンPO他 ユニヴァーサル UCCD-9179 ⑧(CD)ベートーヴェン:ピアノ協奏曲4番他 RIASSO他 audite(キングインターナショナル) 95.610 ⑨(CD)ベートーヴェン:ピアノ協奏曲4番他 ウィーンPO他 MADRIGAL MADR-202 ⑩(CD)ベートーヴェン:ピアノ協奏曲5番『皇帝』他 ウィーンPO他 MEMORIES MR2632 ⑪(CD)ベートーヴェン:ピアノ協奏曲5番『皇帝』他 バイエルン国立歌劇場O他 ORFEO ORFEOR385961 ⑫(CD)ベートーヴェン:ピアノ協奏曲全集他 ウィーンPO他 ユニヴァーサル(Decca) 467 892-2 ⑬(CD)シューマン:ピアノ協奏曲他 ウィーンPO他 Altus ALT090 ⑭(CD)ブラームス:ピアノ協奏曲1番 ウィーンPO他 ユニヴァーサル UCCD-9175 ⑮(CD)『カール・ベームの遺産(第Ⅱ巻)』 ドレスデン国立O他 東芝EMI SGR-1205-8 ⑯(CD)『シューリヒト〜デッカ・レコーディングス1949-1956』 ウィーンPO他 Decca 4756074 ⑰(CD)ブラームス:ピアノ協奏曲2番 ウィーンPO他 ユニヴァーサル UCCD-9172 ⑱(CD)ブラームス:チェロ・ソナタ1&2番 フルニエ(Vc) ユニヴァーサル UCCD-9182 独奏曲の頁でも述べたが、小学の時ベームの『回想のロンド』でバックハウスの事を知り、その後様々な雑誌や書籍を見て聴いてみたいと思う様に成り、ベートーヴェンの6大ソナタのLPを中学の時に購入。更に大学の時、ベーム〜ウィーン・フィルとの一連の協奏曲の録音を入手して、私にとって最高最大のピアニストと成ったバックハウス。 1990年代後半にはベートーヴェンのピアノ・ソナタ全集新旧両盤、21世紀に入ると、ベームとの様々なライヴやドレスデン時代のブラームスのピアノ協奏曲2番、イッセルシュテットとのベートーヴェン:ピアノ協奏曲全集、ベームやクナッパーツブッシュとの映像を入手。2004年には『不滅のバックハウス1000』シリーズで、バッハやハイドン、モーツァルト、シューベルト、シューマン、ブラームスの独奏曲や室内楽購入及びベームやクラウスとの協奏曲を再購入。更には幾つかのリサイタルのライヴやベーム以外の指揮者との協奏曲のライヴも入手し、取敢えず主要な録音は集まったと言ってよい。 因みに、『不滅のバックハウス1000』シリーズは商品番号もそのままで、2015年11月に再販が行われているので、これからバックハウスを聴こうという人にはうってつけのシリーズである。 それはさておき、この頁の本題に入ろう。バックハウスの協奏曲のレパートリーは独奏曲以上に限られており、同曲異演が多い。中でも実演での協演回数が多く、”黄金コンビ”と称されたベームとの組合せが少なくなく、バックハウスとベームを愛する私にとって至宝とも言うべきディスクと成っている。勿論、ベーム以外の指揮者との協演も各々存在意義があり、バックハウスならではの偉大さに触れる事が出来る。 室内楽は実演も録音も少ないが、フルニエとの協演が録音されている事は誠に貴重だ。 ①には1962年5月31日のウィーン芸術週間におけるクナッパーツブッシュ〜ウィーン・フィルの演奏会のライヴ映像が収められており、バックハウスはベートーヴェンのピアノ協奏曲4番に登場する。 バックハウスとクナッパーツブッシュは③でもこの協奏曲で協演しているが、この①では映像も拝めるのが有難い。『レオノーレ序曲3番』でクナッパーツブッシュが悠然たる名演を披露した後、聴衆の拍手に迎えられてバックハウスが登場。その後ろにクナッパーツブッシュが続く。バックハウスが椅子に座ると、クナッパーツブッシュも指揮台に用意された椅子に座るが、此処で何とクナッパーツブッシュが懐から眼鏡を出してそれをかける。この演奏会でクナッパーツブッシュが眼鏡をかけるのはこの曲だけだし、彼が眼鏡をかけて指揮する事自体珍しいから、私はこれはベームの物真似をしているのではないかと思った。バックハウスとベームは当時”黄金コンビ”と称されていたから、クナッパーツブッシュは遊び心を出して、わざとそうしたのだろう。真相は不明だが、兎に角そう考えた私は、つい笑ってしまった。 演奏そのものも面白い。クナッパーツブッシュが──恐らく三半規管の異常のせいもあって──全然バックハウスの方を見ようとしないのに対し、バックハウスは頻繁にクナッパーツブッシュの方を見ながらピアノを弾いている。一方のクナッパーツブッシュはバックハウスのピアノに確りと耳を傾け、互いに持ち味を発揮しつつも、なるべく全体が破綻しない様に気を付けている事が判る。勿論、一部の評論家やファンが言う様に、呼吸が合わない箇所はあるが、映像を観ると、音楽性の異なる二人がよくこれだけ合わせられたものだと寧ろ感嘆させられる。バックハウスがベームと組んだ時の様な一体感はないが、バックハウスならではの力強いタッチや飾り気のない美しさ、クナッパーツブッシュならではの呼吸の深さや味わい深さに加えて逞しさとスケールの大きさを湛えた独特の魅力に溢れる名演として一度は観ておいて損はない。 ②には1967年にユニテルが制作した映像で、ベーム〜ウィーン響とのベートーヴェン:ピアノ協奏曲4番とバックハウスやベームへのインタビューが収められている。因みに、EuroArtsから出ている商品番号2072058ではインタビューがカットされているが、その代わりにブラームス:交響曲2番の映像とカップリングに成っており、ベーム・ファンにとってはどちらも揃えておきたい魅力がある。 バックハウスとベームはモーツァルトのピアノ協奏曲27番、ブラームスのピアノ協奏曲2番と共にベートーヴェンのピアノ協奏曲4番で何度も協演を重ね、当時”黄金コンビ”と称されたが、モーツァルトやブラームスが複数録音が存在するのに対し、公開当時はこの②しかバックハウスとベームによるベートーヴェンのピアノ協奏曲4番を鑑賞する術が存在しなかったという事もあって、音楽ファンの間では大変話題と成り、その後中々パッケージ商品化されなかった為、伝説として語り継がれる歴史的名作と成った。 その不朽の名作映画が21世紀を迎えて漸くDVD化。往年のバックハウス・ファンやベーム・ファンを狂喜乱舞させた。カメラ・アングルが色々と小細工を弄しているのは気に成るが、バックハウスとベームの”黄金コンビ”の映像をカラーで拝む事が出来るのが有難い。 演奏そのものも素晴らしい手応え。管弦楽がウィーン・フィルではなくウィーン響というのが少々残念ではあるが、指揮者とピアニストの比類なき一体感、立体的な響きと構築感、穏やかさ、美しさ、力強さ、風格何れも申し分のない模範的名演。微塵の隙も感じさせない。個人的にはあらゆるベートーヴェンのピアノ協奏曲4番の演奏の中でも最高の内容であり、正にクラシック音楽の世界遺産的存在として、バックハウス・ファンやベーム・ファンのみならず、総てのクラシック音楽ファン必見の映像だと思う。 ③には2種類のモーツァルト:ピアノ協奏曲27番(1956年及び1960年のザルツブルク祝祭におけるベーム〜ウィーン・フィルとのライヴ)、 2種類のベートーヴェン:ピアノ協奏曲4番(1957年のクナッパーツブッシュ〜ウィーン・フィル、1956年のカンテルリ(カンテッリ)〜ニューヨーク・フィルとのライヴ)、 3種類のベートーヴェン:ピアノ協奏曲5番『皇帝』(1953年のカイルベルト〜シュトゥットガルト放送響、1960年のコンヴィチュニー〜ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管、1961年のシューリヒト〜スイス・イタリア語放送響とのライヴ)が収められている。 因みに、ベームとの1960年録音のモーツァルト:ピアノ協奏曲27番は⑤と同じ。また、クナッパーツブッシュとのベートーヴェン:ピアノ協奏曲4番はAndromedaから出ているクナッパーツブッシュのベートーヴェン交響曲集(ANDRCD5017)に収められている1954年1月17日ライヴと同一音源で、日付はプログラムが現存する1954年が正しい。またカイルベルトとの『皇帝』は嘗てクナッパーツブッシュ指揮として発売されていた物だという。 先ずはモーツァルトのピアノ協奏曲27番。これは④のスタジオ録音が昔から不滅の名演として有名だが、この③に含まれる2種類のライヴもファンの間では夙に名高い。1960年ライヴに関しては⑤で触れる事にして、1956年ライヴに触れる事にしよう。 バックハウスのモーツァルトの採り上げ方にはかなり偏りがあり、ソナタでは『トルコ行進曲付』が私の所有するリサイタル・ライヴ5種類の内4種類(1種類は終楽章のみ)を占め、スタジオ録音と合わせると5種類もある上、他にも幾つか採り上げているのに対し、協奏曲に関してはほぼこの27番のみを採り上げていた。しかも、その多くはベームとの協演で、当時この協奏曲と言えばバックハウスとベームの組合せが最高との呼び声が高く、それ故”黄金コンビ”と称されたのである。実際私が所有するベーム〜ウィーン・フィルとの3種類の録音何れも高い水準で纏められており、流石と唸らざるを得ない。 特に⑤とは一寸聴いただけでは違いが判らない位似ており、これ程息の合った指揮者とピアニストのコンビは他におるまいと思わせる。尤も、聴き進めると、矢張りライヴならではの感興の自由さが微妙な違いを生んでおり、各々甲乙つけ難い存在意義がある。 続いてベートーヴェンのピアノ協奏曲4番。バックハウスはスタジオ録音では⑥に含まれるクレメンス・クラウスとのモノラル録音と⑫に含まれるイッセルシュテットとのステレオ録音があるが、他にも①や②の映像、⑧や⑨に含まれるベームとのライヴ、それにこの③に含まれるカンテルリやクナッパーツブッシュとのライヴがあり、モーツァルトのピアノ協奏曲27番、ブラームスのピアノ協奏曲2番と共に、バックハウスが特に好んで採り上げて来た事を如実に証明している。 それはさておき、演奏について語ると、カンテルリ〜ニューヨーク・フィルとのライヴは、若干ノイズが多くて聴き辛い録音ではあるものの、バックハウス持ち前の構成感や力強さ、飾り気のない美しさは勿論、若きカンテルリが押しも押されぬ大ピアニストであるバックハウスに対して全く遠慮せず、イタリア人らしい歌心と瑞々しさを湛えた旋律群や覇気の漲る強奏部など随所に若々しい演奏を繰り広げている所に注目だ。時に若気の至りと言えなくもない部分もあるが、独特の魅力がある。 クナッパーツブッシュ〜ウィーン・フィルとの協演に関しては、①の映像より8年前の演奏だが、クナッパーツブッシュのテンポ感が最晩年程悠然としていないという事もあって、バックハウスとの呼吸はこちらの方が合っている。録音は若干管弦楽が引き気味の為、クナッパーツブッシュを聴くという意味では物足りなさを覚える部分もあるが、しみじみとした味わい深さはあるし、力強さも古い音ながら伝わって来る。バックハウスのピアノは管弦楽より前面に出ている録音という事もあって、よりくっきりとしており、その卓越した力強さ、美しさ、構成感に舌鼓を打つ事が出来る。 続いて『皇帝』。バックハウスはベートーヴェンのピアノ協奏曲の中では4番を最も高く評価し、繰り返し演奏して来たが、『皇帝』も決して軽んじていた訳ではないという事はスタジオ録音のクラウスやイッセルシュテットだけでなく、複数のライヴが存在する点からも窺い知れる。個人的にはベームとの”黄金コンビ”による演奏がないのが残念だが、バックハウスはベームと協演する時は大抵お気に入りのモーツァルトのピアノ協奏曲27番、ベートーヴェンのピアノ協奏曲4番、ブラームスのピアノ協奏曲2番で臨んだので(シューマンのピアノ協奏曲のライヴもあるが)、或意味仕方がないと言えば仕方がない。 それはさておき、この③の演奏について語ると、カイルベルト〜シュトゥットガルト放送響とのライヴは、嘗てLP時代にクナッパーツブッシュ指揮と誤って発売され、レコ芸の特選盤に輝いたらしい。録音はピアノに比重がかかり、やや管弦楽は引き気味ではあるが、音質自体は悪くなく、バックハウスのピアノの飾り気のない美しさ、力強さ、立派な構成感、スケールの大きさは勿論、カイルベルトの真摯で力強い伴奏も悪くない。クナッパーツブッシュ指揮で発売され、それが信じられていた時代があった事にも納得出来る手応えが充分にある。 シューリヒト〜スイス・イタリア語放送響とのライヴは、音質もピアノと管弦楽のバランスも上々で、バックハウスの立派な構成感や飾り気のない美しさ、力強さ、スケールの大きさが克明に聴き取れるし、シューリヒトの指揮も端正で引き締まり、抜群の生命力でバックハウスに合わせつつ、細かい所でシューリヒト流とも言うべき独特の味を出しており、正に大家同士の協演と称するに相応しい聴き応え。スイス・イタリア語放送響の大健闘ぶりも称賛すべきであろう。個人的にはバックハウスの『皇帝』の中では最も魅力的だと思う。 コンヴィチュニー〜ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管とのライヴは、若干ピアノに比重がかかった録音だが、音質そのものは悪くなく、充分演奏に舌鼓を打つ事が出来る。ゲヴァントハウス管が『皇帝』を初演したオーケストラという事も、この演奏の意義を高めている。バックハウスは相変わらず比類なき構成感、力強さ、飾り気のない美しさで魅了するし、コンヴィチュニー〜ゲヴァントハウス管は重厚で堂々とした中に独特の開放感があり、これまた聴き応えがある。 こう書き列ねてみると、このBOXに収録されている演奏総てが魅力的な物ばかりで、バックハウス・ファンにとっては必聴だと言えるし、作品を語る上で一度は聴いておいて損はない名演ばかりである。 ④には1955年録音のモーツァルト:ピアノ協奏曲27番(ベーム〜ウィーン・フィル)と1960年録音のシューマン:ピアノ協奏曲(ヴァント〜ウィーン・フィル)が収められている。 就中、モーツァルトに関しては昔から不朽の名演として知られている。バックハウスは全体的に虚飾を排し孤高の厳しさを湛えたこの人らしい弾きっぷりだが、それ故にこそこの協奏曲の様式感、飾り気のない美しさ、最晩年のモーツァルトの澄み切った心境がダイレクトに伝わり、聴き手の心を打つ。これに古き佳き時代の味わい深さを加えていくベーム〜ウィーン・フィルがまた素晴らしく、最早この協奏曲でこれだけの演奏を達成する事が出来る人はおるまいと思わせる。勿論、作品を語る上で必聴である。 シューマンの協奏曲はヴァント〜ウィーン・フィルが相手だが、このセッションで細部に迄注文をつけるヴァントにウィーン・フィルが反発し、出禁と成ったいわくつきの録音である。バックハウスのピアノはこの人らしく、男性的な力強いタッチ、飾り気のない美しさ、比類なき構築感を湛えているが、この協奏曲に繊細さ、幻想性、濃厚な感情表現といった所を求める人には若干ベートーヴェン的、ブラームス的過ぎるという演奏という事に成るだろう。ヴァントに関しては、真摯で構造的な指揮ぶりが晩年を彷彿とさせるが、ドイツ的ではあるものの、あまりウィーン・フィルらしさは感じられない。とはいえ、バックハウスもヴァントも充分聴き応えのある演奏に仕上げており、一度は聴いておいて損はない。 ⑤にはベーム〜ウィーン・フィルとのモーツァルト:ピアノ協奏曲27番の1960年ザルツブルク祝祭ライヴとブラームス:ピアノ協奏曲2番の1968年ザルツブルク祝祭ライヴが収められている。 バックハウスとベームによる両協奏曲のスタジオ録音は今尚決定盤の座を争う不朽の名盤として知られているが、ライヴによるこの⑤がオルフェオから発売されると、それに勝るとも劣らぬ名演と絶賛された。元々何れも既に音源は世に出ていたものの、内容の素晴らしさは別にして、録音が悪いケースが多く、スタジオ録音に比べるとやや分が悪かったのに対し、オルフェオ盤はまるで生まれ変わったかの様に音質が向上していたのである。 これによって、バックハウスのピアノの飾り気のない透明な美しさが冴え渡り、語り口の深さや構成感の偉大さが鮮明に成った。そしてベーム〜ウィーン・フィルの美しさや量感、味わい深さや豊かな造型性も嘗ての盤と比べて飛躍的に向上。その両者が一体と成り、作品に融け合って行く様は見事と言う他ない。という訳で、④や⑰と並び、この⑤も両協奏曲必聴の名演である。 ⑥には1950年録音のベートーヴェン:ピアノ協奏曲3番(ベーム〜ウィーン・フィル)と1951年録音のベートーヴェン:ピアノ協奏曲4番(クレメンス・クラウス〜ウィーン・フィル)が収められている。 ベームとの3番に関しては宇野功芳氏が絶賛しているのを始め、嘗ては決定盤に挙げられる事が少なくなかった稀有の名演である。バックハウスとベームが一体と化して雄渾にして立体感と緊張感に溢れる響きと比類なき構築感を湛えた演奏を展開しており、正に圧巻の聴き応え。録音に古さを感じないではないが、内容的にこれを凌ぐ演奏は最早出て来ないのではないかと思わせる。勿論、作品を語る上で必聴である。 クラウスとの4番に関しては、あまり評判は聞かないが、雄渾なベームとの3番と好対照を成す名演だと思う。バックハウスのこの協奏曲に対する姿勢は基本的に大きく異なるという事はないが、指揮者によって全体のカラーが若干異なり、ベームでは構築感や立体感及び緊張感、クナッパーツブッシュではスケールの大きさや逞しさ、カンテルリでは若々しい活力が特色と成っている。クレメンス・クラウスの場合は生粋のウィーン児ならではのウィーン風味が魅力だ。殊更に音を美麗に磨き立てようとか、粋を強調しようとして大仰な変化を試みるという事は一切しないが、上品な佇まいやじわじわと滲み出る様な味わい深さが古き佳き時代、即ちハプスブルク帝国時代のウィーンに聴き手を誘うのだ。響きの立体感や力強さ、緊張感やスケールの大きさにはやや欠けるが、穏やかさ美しさでは最右翼の名演と言う事が出来る。勿論、一度は聴いておいて損はない。 ⑦にはクレメンス・クラウス〜ウィーン・フィルと1952年から1953年にかけて録音したベートーヴェン:ピアノ協奏曲2番及び5番『皇帝』が収められている。 先ずは『皇帝』。これは古い録音であるにも関わらず、バックハウスのピアノの鮮度の高さに驚かされる。透明感、美しさ、力強さ、構成感がよく捉えられており、流石と唸らざるを得ない。クラウス〜ウィーン・フィルは重量級の凄みや立体感、スケールの大きさや緊張感という点では特筆すべき点はないが、4番とは異なり、管弦楽がよりシンフォニックな作品なだけに、それなりの力強さがあるし、何と言っても4番同様の上品で芳醇なウィーンの香りが独特の魅力を放っている。特にⅡ楽章が出色で、深みはあまり感じられないが、その純粋美に惚れ惚れとさせられる。一度は聴いておいて損はない。 しかし、このディスクで不滅の輝きを放っているのは何と言っても2番だ。バックハウスのピアノが卓越した様式感や飾り気のない美しさで魅了する事は言うまでもないが、此処ではクラウスのウィーン風味が最高に活かされている。ウィーン・フィルの楽団長だったシュトラッサーがクラウスをモーツァルトとR・シュトラウスのスペシャリストと評したそうだが、実質的にベートーヴェンが1番より先に作曲したこのモーツァルトの影響が強く残る2番で、その言葉が見事に証明されている。中にはこの協奏曲におけるベートーヴェンならではの面が損なわれてしまっていると批判する向きもあるかも知れないが、これだけ美しく、チャーミングに演奏されると、ひたすら聴き惚れるしかない。勿論、作品を語る上で必聴の名演だと思う。 ⑧にはベーム〜RIAS響との1950年のベートーヴェン:ピアノ協奏曲4番のベルリン・ライヴが収められている。 これを聴く前はベートーヴェンのピアノ協奏曲と言えばシンフォニックでスケールの大きい『皇帝』が好きだった私が、これを聴いて以降は4番を繰り返し聴く事が多く成った(当時はTAHRA盤)。その後②の映像と出会い、②がこの協奏曲最高の名演と考える様に成ったが、CDでは未だにこの⑧が一番好きで、何度繰り返し聴いて来たか分からない。 この演奏の魅力は、穏やかさや美しさだけでなく、構成感の強さ、響きの立体的な力強さ、内容の豊かさを余す所なく伝えてくれるという点にある。録音や全体的な完成度の高さでは②に一歩譲るものの、男性的な力強さはこの⑧の方がより顕著だし、バックハウスとベームの一体感は勝るとも劣らないし、兎に角聴き応え充分。個人的には作品を語る上で必聴盤だと思う。 ⑨にはベーム〜ウィーン・フィルとのベートーヴェン:ピアノ協奏曲4番の1965年のザルツブルク祝祭ライヴ(?)が収められている。 モーツァルトのピアノ協奏曲27番、ブラームスのピアノ協奏曲2番と共にバックハウスとベームの”黄金コンビ”が繰り返し採り上げて来たとされるベートーヴェンのピアノ協奏曲4番。実際、②の映像や⑧のCDは正に他の追随を許さぬ”黄金コンビ”ぶりを見せ付けているが、この⑨はウィーン・フィルとのライヴという点が大きな魅力と成っている。ただ、この盤で残念なのは録音が劣悪な事で、恐らくそれが理由でCD−Rのみしか発売されていない。これが音質を向上させて或程度の大手レーベルからCD化されたら、話題に成る事間違いなしの顔合わせだけに、惜しいとしか言い様がない。という訳で、現在はバックハウス・ファンやベーム・ファンの為の史料の域を出ないが、何れ大手レーベルがリマスタリングを施して復刻してくれる事を祈りたい。 ⑩は2019年6月に陽の目を見たクナッパーツブッシュ〜ウィーン・フィルによる1954年1月21日のスイスにおける演奏会のライヴで、バックハウスはベートーヴェン:ピアノ協奏曲5番『皇帝』の独奏を受け持っている。 バックハウスとクナッパーツブッシュの『皇帝』といえば、既に⑪がファンの間では広く知られているが、録音があまり良いとはいえず、特に管弦楽を堪能するには物足りないのが残念な点であった。この⑩を聴く前は、⑪より録音年代が古いという事で、音に関しては大して期待していなかったが、思いの外良好で、俄然⑪より楽しめる。バックハウスのピアノは美しさも力強さも克明に捉えられており、鮮度が高いし、クナッパーツブッシュ〜ウィーン・フィルの重量感や力強さ、美しさも充分堪能する事が出来る。元々、⑪のバイエルン国立歌劇場管よりウィーン・フィルの方が力量・魅力共に上である所に加えて、音質も上なのだから、或意味当然といえば当然か。兎に角、ピアノ、指揮、管弦楽何れも横綱級の聴き応えがあり、多少のミスや呼吸が合わない箇所も吹き飛んでしまう。個人的にはこれは『皇帝』を語る上で必聴の一枚ではないかという気がする。MEMORIESにはよくぞ出してくれたと言いたい。 ⑪は1959年12月14日にクナッパーツブッシュがバイエルン国立歌劇場管と行った演奏会のライヴで、バックハウスはベートーヴェン:ピアノ協奏曲5番『皇帝』の独奏を受け持っている(カップリングはベートーヴェン:交響曲8番)。 これは①の第4の映像や③の第4のライヴ以上にバックハウスとクナッパーツブッシュの呼吸が合っていない珍盤として有名らしいので、取敢えずどんなものか聴いてみようと購入。ベーシック音量がやや小さめで、管弦楽がやや引き気味の録音が気に成るが、いきなり冒頭のトゥッティがバーンと揃っておらず、ドバーンとズレて入るのが如何にもライヴのクナッパーツブッシュっぽい。以降もしばしば管弦楽とピアノが笑える位ズレている箇所があるが、ズレ続けて音楽が成立しなくなるという事はなく、何とか全体としての体裁を保っているのは、①の映像でも確認出来る様に、バックハウスが(恐らく三半規管の異常で)後や横を振り向く事が難しいクナッパーツブッシュの動きを見ながら演奏し、またクナッパーツブッシュもバックハウスの出す音を聴いていない様でいて、聴いているからであろう。逆に言えば、アイコンタクトも取れず、指揮棒の動きもよく見えない中で、これだけの演奏を行えるのだから、実は二人共凄い事をしているんじゃないかと思わせる。時折バックハウスが一音一音念を押す様(「皇帝」を「こ・う・て・い」)に演奏しているのも、クナッパーツブッシュに対して怒っているというよりは、アイコンタクトを取れないが故になるべくクナッパーツブッシュにはっきりと音が聴こえる様に配慮しているからではないかと思わせる。他のバックハウスの『皇帝』で聴かれる様な揺るぎなき構成感とは異なる、即興への対応力が示されていると言える。 クナッパーツブッシュ指揮するバイエルン国立歌劇場管は、先述の通りやや引き気味の録音であるのが残念だが、他では中々聴けない豪放さが感じられ、実際に会場で聴いていた人達は、一寸位音がズレている箇所があっても、全体的には二人の巨人の芸風に充分満足したのではあるまいか。 作品を鑑賞するのに相応しい演奏とは思わないが、独特の個性を放つ『皇帝』として、個人的には一度は聴いておいて損はないと思う。録音がもう少し良ければ、必聴という評価にしたい位だ。 ⑫には1958年から1959年にかけてイッセルシュテット〜ウィーン・フィルと録音したベートーヴェン:ピアノ協奏曲全集が収められている。 これはベートーヴェンのピアノ協奏曲全集のスタンダード的存在の一つとして名高い。”20世紀3大ベートーヴェン弾き”の一人、バックハウスがピアノを受け持っているのだから、或意味当然と言えば当然だが、指揮者や管弦楽が良くないと、協奏曲の演奏としての価値が低下する事を思えば、イッセルシュテット〜ウィーン・フィルの功績も大きい。イッセルシュテットは有名なベートーヴェン:交響曲全集同様指揮者の個性を厳しく排し、持ち前の堅固な造型性の中、ウィーン・フィルから力強さと美しさを過不足なく引き出し、作品毎の特質を的確に表現しており、聴き応え充分。或意味ベームと似ている所がある。当然バックハウスとの相性も良い。 バックハウスのピアノはモノラル時代程芯の強い雄渾な響きを奏でているという訳ではないが、立体感は充分あるし、録音がステレオに変わった事もあって、より透明で飾り気のない美しさや作品の奥行が増しており、総合的には甲乙つけ難い。バックハウス・ファン、イッセルシュテット・ファンは勿論、ベートーヴェンが好きな人にとっては必聴の名全集だと思う。 ⑬にはベーム〜ウィーン・フィルとのシューマン:ピアノ協奏曲の1963年3月のウィーン・ライヴが収められている。 バックハウスとベームの”黄金コンビ”と言えば、スタジオ録音ではベートーヴェンのピアノ協奏曲3番やブラームスのピアノ協奏曲1番の様な超名演もあるが、実演ではほぼモーツァルトのピアノ協奏曲27番とベートーヴェンのピアノ協奏曲4番、それにブラームスのピアノ協奏曲2番ばかり採り上げていた。従って、シューマンのピアノ協奏曲は”黄金コンビ”のライヴでは珍しい音源に属する。 これは良くも悪くもベートーヴェン的、ブラームス的な演奏という事が出来るだろう。即ち、確固たる構築感、重厚でスケールの大きな響き、虚飾を排する厳しい意思の力が魅力であり、この協奏曲に繊細さや幻想性、甘美なロマン、濃厚な感情表現といった物を求める人にとってはいささか武骨な内容と言えるかも知れないが、ヴァントとは異なり、バックハウスやウィーン・フィルと付き合いの長いベームが指揮をしているという事もあって、”黄金コンビ”ならではの一体感や立体感と緊張感溢れる雄渾な響き、美しく味わい深い旋律群など惚れ惚れとする様な聴き応えがある。録音はそれ程良いとは言えないが、作品を語る上で一度は聴いておいて損はない。 ⑭には1953年にベーム〜ウィーン・フィルと録音したブラームス:ピアノ協奏曲1番が収められている。 ブラームスのピアノ協奏曲1番はまだ20代前半の若きブラームスが手掛けた意欲作であるが、元々は恐らく敬愛するクララ・シューマンと共に弾く2台のピアノの為のソナタとして構想された物である。やがて、クララの協力でソナタを書き進める内に、これを交響曲にしようと思い立つ。しかし、ブラームス自身まだ管弦楽法に熟達していなかった事や、ベートーヴェンの9つの交響曲が呪縛と成り、結局ピアノ協奏曲として完成させた。 一時期は交響曲として構想されただけに、中には「ピアノ助奏付交響曲」と皮肉る人もいた程、管弦楽が活躍する一方で、ピアニストにとっては、技巧の高さが求められ、また演奏時間も50分前後かかる超大作である。尤も、交響曲に進出して以降に書かれたヴァイオリン協奏曲やピアノ協奏曲2番、或いは二重協奏曲に比べると、管弦楽法に問題がある事もしばしば指摘されており、好んで採り上げる演奏家は決して多いとは言えないし、録音も2番程多くはない。 そうした中にあって、バックハウスとベーム〜ウィーン・フィルによるこの⑭は昔からこの協奏曲最高の名演と称える人が少なくない。バックハウスもベームも虚飾を厳しく排し、作品に真摯に向き合っていて、特別な事をしでかしている訳ではないが、小細工抜きの真剣勝負の緊迫感、揺るぎなき構築感、立体的で雄渾な強奏部、美しく味わい深い旋律群、そして奏者の一体感が比類なき充実した聴き応えを感じさせる。録音に多少古さを感じないではないが、これ程の演奏を達成出来る組合せは最早あるまい。大家同士だから”黄金コンビ”と称されたでのはなく、他の追随を許さぬ名演を成し遂げる事が出来たからこそ、バックハウスとベームが”黄金コンビ”と称されたのである。バックハウス・ファンやベーム・ファンは勿論、作品を語る上で必聴の名盤中の名盤と言えよう。 ⑮には1939年にベーム〜ドレスデン国立管と録音したブラームス:ピアノ協奏曲2番が収められている。 ジョージ・セルは「ブラームスの交響曲で一番好きなのは何番か?」と訊かれて、「ピアノ協奏曲2番」と答えたという。これは半分は冗句だったのかも知れないが、管弦楽が伴奏の域を超えたピアノ付交響曲みたいな面がある事は確かであろう。構成も協奏曲で一般的な3楽章ではなく、4楽章だし。また、初めて管弦楽に挑んだ1番から20年以上経過しているだけに、管弦楽の熟達ぶりも作品に奥行を与えている。一方で、ピアニストにとっては要求されるものが大きい難曲でもある。 バックハウスはモーツァルトのピアノ協奏曲27番、ベートーヴェンのピアノ協奏曲4番と並び、このブラームスのピアノ協奏曲2番を繰り返し採り上げて来たが、特にベームとの”黄金コンビ”による演奏は当時の欧州で最高の呼び物の一つであった。録音も現在3種類が発売されている。 この⑮はSP時代のこの作品の代表的名盤で、中には未だにこれこそバックハウス最高の名演と唱える人もいる。此処には晩年の深みや豊かな味わいは感じられないが、男性的な力強さ、スケールの大きさ、堅固な構成感、まだ55歳だったバックハウスの覇気は晩年とは異なる魅力に満ち溢れている。ベームもまたドレスデン時代ならではの健康的で一点の曇りもない音楽作り。録音年代が古い割には、低音を土台にしたドレスデンの充実ぶりも感じられる。 また、この録音はバックハウスとベームによる初協演の記録という点でも歴史的に非常に貴重だ。この時バックハウスはベームを「若いがブラームスを立派に指揮する事が出来る」と評し、以後、バックハウスとベームは幾多の協演を重ねて”黄金コンビ”と称される様に成った他、第二次世界大戦中、バックハウスがスイスに疎開したベームの息子カールハインツの生活を援助するなど、公私に渡って親交を結び、それはバックハウスが亡くなる1969年迄30年に及んだ。 従って、演奏だけでなく、20世紀演奏史の史料としてもこの⑮の価値は極めて高く、バックハウス・ファンやベーム・ファンのみならず、作品を語る上で必聴と言えるディスクだと思う。 ⑯には1952年にシューリヒト〜ウィーン・フィルと録音したブラームス:ピアノ協奏曲2番が収められている。 これはバックハウスがデッカに行ったモノラル時代の一連の協奏曲の録音の一つである。今ではバックハウスと言えばベームとの”黄金コンビ”が有名だが、この時期のバックハウスの一連の協奏曲の録音では、欧州音楽界の呼び物と成った3つの協奏曲の内、モーツァルトのピアノ協奏曲27番では起用されているものの、ベートーヴェンのピアノ協奏曲4番ではクラウスが起用され、ベームは3番を担当。そして、ブラームスのピアノ協奏曲2番ではシューリヒトが起用され、ベームは1番を担当している。若し当時既に”黄金コンビ”が浸透していれば、商品価値を考えても3つの協奏曲はベームが担当する事に成っていた筈だから、”黄金コンビ”が欧州音楽界の金看板の一つと成って行ったのは、1950年代半ばを過ぎてからなのだろう。 それはさておき、このシューリヒトとの⑯について話を進めよう。ブラームスのピアノ協奏曲2番と言えば、バックハウスとベームの”黄金コンビ”が世界的に知られる様に成っていた時期のステレオ録音である⑰が不朽の名盤としてあまりに名高いせいか、このシューリヒトとの録音はやや影が薄い。しかし、演奏そのものはベームとの⑰とはまた異なる魅力があり、過小評価は禁物である。バックハウスのピアノは晩年の円熟味とはまた別の男性的力強さに溢れ、より堅固な構成感を湛えているし、シューリヒト〜ウィーン・フィルも一見端正であっさり味の演奏の様に思われるが、出汁が効いていて、独特の旨味がある。恐らくウラッハ(クラリネット)やエールベルガー(ファゴット)、或いはフライベルク(ホルン)といった往年の名物奏者達も参加しているに違いない。また、肩の力を抜きつつも、音楽的な力強さは充分にあり、⑰と同等とは言えない迄も、この協奏曲屈指の名盤の一つだと思う。勿論、一度は聴いておいて損はないし、また聴かずに済ますのは勿体ない。 ⑰には1967年にベーム〜ウィーン・フィルと録音したブラームス:ピアノ協奏曲2番が収められている。 これは発売時よりこの協奏曲最高の名演と謳われ、今尚世界的に遍く知られる稀有の名盤である。モノラル時代にはシューリヒトを起用したデッカだが、この時期にはバックハウスとベームの”黄金コンビ”が世界的に浸透していたという事もあって、DGとスポット契約を締結してベームを起用したのだろう。 録音時期も良い。若し、デッカがモノラル時代にバックハウスとベームでこの協奏曲を録音していたとしたら、ドレスデン時代の⑮や或いはシューリヒトとの⑯に近い内容に成っていたかも知れない。しかし、この⑰ではバックハウス持ち前の立体感やスケールの大きさ、構築感に加えて、最晩年の穏やかで澄み切った響きや、ベームの壮年時代の堅固な構築感や強固な芯のある密度の濃い響きとは異なる重層的で恰幅の大きい響きや自然な盛り上がりを大事にした造型及び豊かなニュアンスとふくよかさが「人生の秋」とも称されるこの協奏曲に相応しい円熟の境地を展開しており、ブラベックのチェロやベルガーのホルン、プリンツのクラリネット、トレチェック(?)のオーボエなどウィーン・フィルの名物奏者達も惚れ惚れとした響きを奏でつつも、スタンド・プレイに走るのではなく、あくまで作品に彩を添える感じで、各々の役割を果たしている。 即ち、多くの人が触れている様に、此処ではバックハウスとベームとウィーン・フィルが各々の持ち味を存分に発揮しつつも、あくまで虚飾を排し、作品に徹して一つに融け合っており、その比類なき一体感が聴き手に深い感銘を齎すのだ。その為、この協奏曲の最高の名演というだけでなく、あらゆる協奏曲の録音の中でも稀有の名演と評する人も少なからずいる。そうした意味においては、総てのクラシック音楽ファン必聴の名盤であると言えよう。 ⑱には1955年にフルニエと録音したブラームス:チェロ・ソナタ1番及び2番が収められている。 バックハウスと言えば、実演も録音も殆ど独奏曲か協奏曲ばかりで、室内楽にはあまり積極的ではなかった様で、カタログであまり見かけないし、私が現在所有するディスクはこの⑱だけである。 チェロはフランスの世界的大チェリスト、フルニエ。因みにフルニエは後にバックハウス最大のライヴァル、ケンプと組みDGでベートーヴェンのチェロ・ソナタ全集やピアノ三重奏曲全集を録音している。因みに、バックハウスとケンプ何れとも組んで名盤を遺している器楽奏者はフルニエ位のものであろう(指揮者ではベームなど何人かいる様だ)。 フルニエの良さは超絶技巧や重量級の響き、濃厚な感情表現といった或意味奏者の個性が強く出易いスタイルとは異なり、あくまで作品本位の真摯な演奏態度を貫きつつ、上品な佇まいや豊かな人間性が滲み出ているという点にあるだろう。癖の強さがないので、比較的どの演奏家と組んでも違和感なく融け合う事が出来るのもフルニエの良さである。 それは当然このディスクでも味わう事が出来、録音は今一つながら、今尚作品を語る上で最高の名盤に挙げる人も少なからずいる。フルニエというと、真摯さ、上品さ、繊細さ、味わい深さはあるものの、情熱や力強さにはやや欠けると思われがちだが、奏者の個性が強く出過ぎず、あくまで作品本位の姿勢を以て、作品が有する情熱や力強さも過不足なく感じさせる。 ブラームスの大家バックハウスがピアノを受け持っているのも大きな武器で、バックハウスは虚飾を厳しく排しつつ、作品の持つ立体感や力強さ、構成感の強さ、飾り気のない美しさで、フルニエをガッチリと支えている。今尚最高の名演と評する人が少なからずいる事にも肯ける内容の充実感があり、作品を語る上で必聴の名盤である。 |

| 独奏曲 | 協奏曲他 |