BGM(フレーム表示)付で見たい方はこちら(既に表示されている方は関係ありません)。

ショルティ

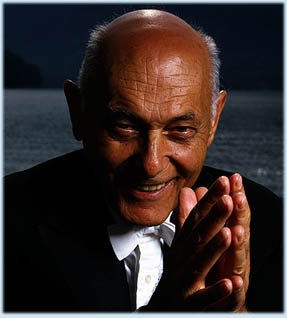

サー・ゲオルク・ショルティ

|

サー・ゲオルク・ショルティ(1912年〜1997年)は私が小学生の頃から聴いている指揮者の一人である。最初はリヒャルト・シュトラウスの『アルプス交響曲』だった。これはオケが手兵のシカゴ交響楽団ではなく、バイエルン放送交響楽団という事もあってか、互いに遠慮し合って無難にまとめただけの演奏と成っており、全然好いとは思わなかった。後に聴いたベームやケンペの方が手応えを感じたし、外面性ならカラヤンの方がずっと好ましく思えた。しかし、以後この指揮者の演奏がよくラジオで放送されていたという事もあって、そこそこ彼の演奏を耳にして来たし、CDもそこそこ所有している。 当時ショルティは世界的指揮者の一人として高い声望を誇っていたが、ベーム、カラヤン、バーンスタインの”3強”に比べると一段低い評価を受けていた。彼らが世を去り、愈々ショルティの天下かと思われたら、今度はチェリビダッケ、朝比奈、ヴァントらがあれよあれよという間にカリスマ化され、トップクラスではあるがショルティへの評価は彼らを凌駕するものではなかった。 しかし、20世紀の録音史を振り返った時、ショルティの業績は決して過小評価出来ない。彼はデッカと契約した事で、非常に音質に優れた録音を行う事が出来た上、オペラにおいては当時デッカの専属だったウィーン・フィルを起用する事が出来た。おまけに優れた歌手陣が揃っていた。これだけでも歴史的な価値を獲得している。コンサート部門でも手兵のシカゴ交響楽団を指揮し、音響的にこれ以上のものが存在するかどうかという名録音を大量に遺した。 音響効果の優秀性、これこそがショルティの特徴である。その点、嘗てのオーマンディは録音に恵まれなかった為、付加価値を失いつつある。勿論、ショルティはオーマンディとは異なるタイプの音楽家である。オーマンディはフィラデルフィア管弦楽団の名トレーナーの域を出ない扱いを受けているのに対し、ショルティの場合には熱狂的で圧倒的なダイナミズムが独自性を獲得し、多くの人々に支持されているのである。亦、オーディオ的価値においても時にカラヤンを上回る評価をする人もおり、この点でショルティは20世紀のトップ・クラスの一人だったのだと認識させられる。いや、それどころかグラミー賞を40回も受賞しているのはロックやポップスなどあらゆるジャンルを含めてもショルティだけだ。 後、ショルティの指揮を聴いていると、確かに圧倒的な音響効果に瞠目せざるを得ないが、何故か19世紀の巨人達からすると破壊力が落ちる気がする。19世紀の指揮者達は腹から音を出す。己の感情の高まり、魂の燃焼を総て音に込める。だから、例え音が目一杯鳴っていなくとも、底力や凄味、充実度の濃さなどが感じられる。しかし、ショルティの場合は圧倒的なサウンドも結局腕の力だけで振っている感じがし、底力に欠ける。更に燃え上がるパッション以上に、管弦楽の機能性を保とうという姿勢が見える。 要するに、ショルティは一見燃える様に見えて、決して感情移入するタイプの指揮者ではない。だからワーグナー、リヒャルト・シュトラウス、ブルックナー、マーラー等高い評価を受けている演奏も結構聴いたが、演奏水準の高さは認めても、感情に訴えかけ、魂を揺さぶられる様な体験をした事がない。カラヤンは感心はしても感動は出来ないと書いたが、ショルティと違う点は、例え外面からのアプローチにせよ、作品に内包されるものを見事に抽出している為、全体的な完成度の高さを獲得している。ショルティの場合は音響一直線で、それ以外のものが殆ど聴こえてこない。 決して嫌いな訳ではない。ショルティのダイナミックスは確かにショルティ以外の誰にも成し得ないものだ。それは内容の充実度の不足を感じさせるところがなくはないが、先述の19世紀の大指揮者達の様な重さがない分、すっきりとした爽快感がある。また、我が最愛の指揮者カール・ベーム同様、生前の功績の大きさからすると、現在は正当とはいえない評価をしばしば受けているところなども私がショルティに親近感を覚える理由の一つである。 〜私の所有盤〜 別頁に掲載予定。 |