BGM(フレーム表示)付で見たい方はこちら(既に表示されている方は関係ありません)。

古典日本文学編

『古事記』よりスサノオのヤマタノオロチ退治

|

上代文学 日本文学史には幾つかの時代区分がある。必ずしもその境界線は明確ではないが、一応此処では奈良時代迄を上代文学に分類する事にする。先ず注目すべきは『三経義疏』(615頃:聖徳太子)だろう。これは文学ではないが、日本最古の書物とされる。 実質上の日本最古の書物といえば、712年に稗田阿礼の口述を基に太安万侶が筆記・編纂した『古事記』である。 他には713年、元明天皇の命で作られた『風土記』、 720年、舎人親王らによって編纂された編年体による正史『日本書紀』、 751年頃成立した漢詩集『懐風藻』、 758年から822年頃に書けて編まれた説話集『日本現報善悪霊異記』、 759年頃編纂された『万葉集』、 772年頃藤原浜成によって書かれた『歌経標式』等がある。 皆日本の文学史を語る上で決して忘れてはならない作品ばかりだが、特に大きな存在を誇っているのは『古事記』と『万葉集』であろう。 前者はギリシャ神話との共通性を持つ神々の物語が面白い前半と、『史記』の影響を受けつつも、数多くの歌によって紡がれる天皇家の物語が語られる後半、何れも読み応え充分。これは日本が世界に誇れる作品だと思う。 『万葉集』も凄い。額田女王や柿本人麻呂ら宮廷歌人の名歌は勿論、名も無き庶民の歌迄網羅されている。山上憶良の様に社会や人間への鋭い抉り込みを見せている歌もあり、その偉大さに感嘆せずにはいられない。平安朝の和歌の雅、江戸時代の俳諧の風流も素晴らしいが、『万葉集』に収録された歌のヴァリエーションの豊富さは正に驚異的。しかも、現代人の心の琴線に触れる普遍性を具えている。日本人に生まれて本当に良かったと思う。不滅の遺産と称するべきであろう。 中古文学 主に平安時代に書かれた作品は中古文学に分類される。797年頃藤原継縄らによって編纂された『続・日本紀』、 810年頃空海によって書かれた『文教秘府論』、 814年頃成立した『凌雲集』、 815年頃成立した『新撰姓氏録』、 900年頃成立した菅原道真による『菅家文集』、 905年頃編纂された我が国初の勅撰和歌集『古今和歌集』、 910年頃書かれたとされる『竹取物語』、 935年頃紀貫之によって書かれた『土佐日記』、 成立年代は不詳ながら、”平安朝のドン・ファン”こと在原業平をモデルにしているとされ、今尚非常に有名な古典文学作品の一つである『伊勢物語』、 940年頃書かれたとされる『将門記』、 951年頃成立したとされる第二勅撰和歌集『後撰和歌集』、 974年頃書かれたとされる藤原道綱母による『蜻蛉日記』、 984年頃書かれた日本文学史上最古の長編物語とされる『宇津保物語』、 985年頃書かれたとされる恵心僧都・源信による『往生要集』、 1000年頃書かれたとされる清少納言による随筆集『枕草子』、 1004年頃書かれたとされる和泉式部による『和泉式部日記』、 1005年頃成立したとされる花山院の命による第三勅撰和歌集『拾遺和歌集』、 1008年頃書かれたとされる紫式部の『源氏物語』、 1018年頃成立したとされる『和漢朗詠集』、 1028年頃成立したとされる赤染衛門による『栄華物語』、 菅原孝標女により1060年前後に書かれたとされる『浜松中納言物語』、『更級日記』、『夜の寝覚』、 1063年頃成立したとされる『陸奥話記』、 1086年頃白河天皇の勅命によって編纂された第四勅撰和歌集『後拾遺和歌集』、 1104年頃大江匡房によって書かれた『江談抄』、 1120年頃編纂されたとされる歴史書『大鏡』、 1120年頃編纂されたとされる説話集『今昔物語集』、 1127年頃編纂された第五勅撰和歌集『金葉和歌集』、 1151年頃編纂された第六勅撰和歌集『詞花和歌集』、 1170年頃藤原為経によって書かれた『今鏡』、 1180年頃成立し、兄が”姫”、妹が”若君”となって巻き起こす珍騒動を描いた『とりかへばや物語』、 1184年頃後白河天皇が編纂した『梁塵秘抄』、 1188年頃編纂された第七勅撰和歌集『千載和歌集』などがある。 中古文学で目立つのは、清少納言や紫式部を始めとする女流文人の活躍ぶりであろう。ただ、少納言とか式部や小町といった地位を得た女官でさえ、本名が伝わっていないところに時代を感じる。藤原道綱母(ふじわらのみちつなのはは)とか菅原孝標女(すがわらのたかすえのむすめ)は現代からすると、あまりに可哀想だ。ちゃんとした名前があったろうに。しかも傑出した才女なのに……。他では勅撰和歌集が次々と編纂された事も特徴的だろう。花の都・平安京の雅な世界が浮かび上がって来る。他ではかぐや姫で有名な『竹取物語』、今に伝わる多くの説話を収録した『今昔物語集』も忘れ難い。後は『大鏡』『将門記』か。 また、平仮名や片仮名の発明と普及も決して忘れてはなるまい。それ迄漢字のみで書かれていた日本語が、仮名によってより日本独特の文体を育む事に繋がっていくからだ。要するに、日本文学の基盤が成立したのが平安時代なのである。 中世文学 鎌倉時代から安土桃山時代頃迄の作品は中世文学に分類される。1190年代半ば頃書かれたとされる西行法師による『山家集』、 1201年頃書かれたとされる我が国初の文芸評論とされる『無名草子』、 1205年頃編纂されたとされる勅撰和歌集第八弾『新古今和歌集』、 1212年頃鴨長明によって書かれた『方丈記』、 1213年頃源実朝によって編纂された『金塊和歌集』、 1216年頃成立したとされる軍記物『平家物語』、 1220年頃慈円によって書かれた『愚管抄』、 1235年頃編纂されたとされる『小倉百人一首』、 1237年頃書かれた『正法眼蔵随聞記』、 1242年頃成立した『宇治拾遺物語』、 1252年頃書かれた『十訓抄』、 1254年頃橘成季によって書かれた『古今著聞集』、 1279年頃阿仏尼によって書かれた『十六夜日記』、 1330年頃吉田兼好によって書かれた『徒然草』、 1339年頃北畠親房によって書かれた『神皇正統記』、 1348年頃成立したとされる軍記物『太平記』、 1361年頃書かれたとされる仇討物のパイオニア的存在『曽我物語』、 1376年頃成立したとされる『増鏡』、 1400年頃世阿弥によって書かれた『風姿花伝』、 1411年頃書かれたとされる『義経記』などがある。 中世文学では先ず『平家物語』に目が行く。琵琶法師が語り継いだ物語をまとめるという手法は、ギリシャのホメロスやインドの『マハーバーラタ』『ラーマーヤナ』などと相通じるものがあるからだ。 和歌では『新古今和歌集』と今尚日本中で愛され、正月の定番ともなっている『小倉百人一首』。 随筆も鴨長明の『方丈記』、吉田兼好の『徒然草』が名高い。特に『徒然草』は現代でも至るところに影響を与えている。私もその一人だ。 後は『太平記』と『風姿花伝』が要注目作だろう。 近世文学 此処では江戸時代に書かれた作品を近世文学として扱う。1682年に井原西鶴によって書かれた浮世草子『好色一代男』、 1688年同じく井原西鶴によって書かれた浮世草子『日本永代蔵』、 1692年同じく井原西鶴によって書かれた浮世草子『世間胸算用』、 1702年に刊行された松尾芭蕉の俳諧紀行『奥の細道』、 1703年に近松門左衛門によって書かれた浄瑠璃『曽根崎心中』、 1715年に近松門左衛門によって書かれた浄瑠璃『国姓爺合戦』、 1720年に近松門左衛門によって書かれた浄瑠璃『心中天の網島』、 1721年に近松門左衛門によって書かれた浄瑠璃『女殺油地獄』、 1725年頃新井白石によって書かれた伝記『折たく柴の記』、 1748年に二代目竹田出雲、並木千柳らによって書かれた浄瑠璃『仮名手本忠臣蔵』、 1776年に上田秋成によって書かれた怪異小説集『雨月物語』、 1790年に本居宣長によって書かれた国学研究書『古事記伝』、 1802年に十返舎一九によって書かれた滑稽本『東海道中膝栗毛』、 1814年に滝沢馬琴によって30年近い歳月をかけて完成された長編伝奇小説『南総里見八犬伝』、 1820年に小林一茶によって書かれた俳諧集『おらが春』、 1825年に鶴屋南北によって書かれた狂言『東海道四谷怪談』、 1863年に河竹黙阿弥によって書かれた狂言『弁天娘女男白浪(白浪五人男)』などがある。 近世文学では先ず井原西鶴の浮世草子や近松門左衛門の浄瑠璃などの劇が隆盛を誇った点が特徴である。 後は俳諧と川柳の普及が挙げられるだろう。特に松尾芭蕉や小林一茶らの活躍は目覚しいものがあった。 他では『雨月物語』『東海道中膝栗毛』『南総里見八犬伝』などの物語が忘れ難い。『四谷怪談』も今尚大きな知名度と人気を誇る。何れにせよ、近世文学はこれ迄以上に庶民の力や遊び心が感じられる。江戸の粋というか……。だから、より身近に感じる作品が多い。日本の宝と称するべきであろう。 |

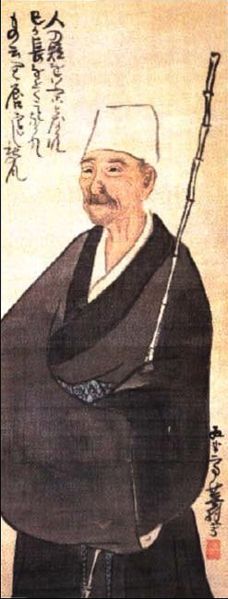

松尾芭蕉(与謝蕪村・画)