BGM(フレーム表示)付で見たい方はこちら(既に表示されている方は関係ありません)。

その他

| その他① | その他② |

| 『祝典前奏曲』作品61 | |

| ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 |

| 1963年4月8〜20日、ベルリン | |

| ポリドール(現ユニヴァーサル) F78G 20260/2 | |

| 『家庭交響曲』以来10年振りとなる大魔導士R・シュトラウスの管弦楽曲がこの『祝典前奏曲』である。1913年10月19日にウィーンのコンツェルトハウスで行われる柿落としの為に依頼された機会音楽だ。最大のライヴァル、勇者マーラーは既に世を去り、大魔導士は正に後期ロマン派最後の巨人としてドイツ・オーストリア音楽界を背負っていた。そうした事もあって、大魔導士にはこの曲以外にも時折機会音楽の作曲が依頼され、1936年のベルリン・オリンピック開幕式で初演された『オリンピック賛歌』(1934年)や昭和天皇に捧げられた『日本建国2600年祝典曲』(1940年)等が知られている。 機会音楽というと、一般的に軽視されている。楽聖ベートーヴェンの『ウェリントンの勝利(戦争交響曲)』や『献堂式序曲』、ロシアの楽聖チャイコフスキーの大序曲『1812年』等も大作曲家の他の傑作に比べると、低い評価に甘んじている。しかし、私見によれば、こういう種類の音楽と絶対音楽を同列に論じる事自体が滑稽に思われる。こうした音楽が祝典を盛り上げるのに果たす役割は小さくない。それが大作曲家の手による物ならば尚更だ。彼らがこうした音楽を書いていなかったら、世界の祝典は今より寂しい物になっていた筈である。そうした意味において、大魔導士のこの『祝典前奏曲』は正に祝典のコンセプトにマッチした内容を持っていると言えるだろう。パイプオルガンに始まり、通常のオーケストラの倍近い150人前後の編成で演奏される壮麗な響きで満たされたこの曲は随所にワーグナーを思わせる要素が聴かれ、またウェーバーの『オイリアンテ序曲』やシューマンのピアノ協奏曲の2楽章を思わせるロマンティックなフレーズが登場し、聴き手を祝典的気分に誘う。正に機会音楽の代表作の一つと言えるだろう。ただ、編成があまりに巨大過ぎるという事や、正に祝典そのものの為の内容である為、特別な機会でもない限り滅多に演奏される事はない。因みに、ウィーンではその巨大編成の故にウィーン・フィルとウィーン響が合同で演奏する事が多いという。 実演で演奏される事自体稀であるが、録音も少ない。そうした中、大魔導士の愛弟子である大指揮者カール・ベームがこの前奏曲を録音してくれた事は、ベーム・ファンのみならず、シュトラウス・ファンにとっても有難い事であろう。演奏自体も威風堂々として貫禄充分だ。音楽的に見て隙はなく、極めて完成度の高い立派な演奏であると言う事が出来る。カラヤンがこの曲を録音していたら、もっと派手な外面的華やかさを強調していただろうが、逆に武骨とも言えるそのスタイルから、古典的格調の高さが浮かび上がって来る。カラヤン盤が存在しない事もあるが、ベーム盤はこの曲に興味を抱いた人に是非最初に聴いて欲しい演奏であると同時に、必聴とも言える記念碑的録音である。 | |

| 『ブルレスケ』 | |

| フリードリヒ・グルダ(ピアノ) |

| ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 | |

| 1957年8月25日、ザルツブルク | |

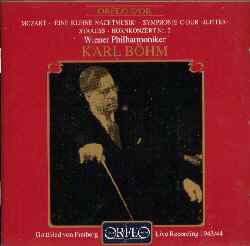

| ORFEO C 710 081 B | |

| 1886年、22歳の大魔導士が書き上げたピアノと管弦楽の為の『ブルレスケ ニ短調』。ブルレスケとはユーモアと辛辣さを兼ね備え、おどけた感じの曲調を指すらしい。尚、当初の曲名は『ピアノと管弦楽の為のスケルツォ』と題されていた。 若き大魔導士は、大学者ブラームスの作品に触発され、これを書いたとされるが、自由なソナタ形式による一楽章制のピアノ協奏曲というよりは、ピアノ独奏付交響詩みたいな仕上がりになっているところが大魔導士ならではの独創性という事になろう。当時としては前衛的と見なされて不思議は無い、現代音楽を準備する側面を持っている事も見逃せない。 こうした作品だけに、演奏は極めて難しい。大魔導士は初演を時の大指揮者ハンス・フォン・ビューロー(1830〜1894)に依頼したが、断られたという。その為、大魔導士自身が指揮をし、時の大ピアニスト、オイゲン・ダルベール(1864〜1932)を独奏に迎え、バッハ生誕の地アイゼナハにて行われる音楽祭において、1890年6月21日に初演されたという。 『ブルレスケ』は大魔導士の作品としては交響詩や楽劇程の知名度を誇っている訳ではなく、演奏される機会も録音もそれ程多くはない。これ迄に私が聴いた事があるのはマルコム・フラガー(ピアノ)〜ルドルフ・ケンペ(指揮)〜ドレスデン国立管弦楽団の演奏だけであった。しかし、世界的に有名なケンペの『R・シュトラウス管弦楽曲集』に収録されているせいか、私の関心は他の有名交響詩に注がれ、『ブルレスケ』に関しては「変わった曲だな」と思いつつ、一度聴いてそれっきりという事もあり、あまり印象に残っていなかった。 その『ブルレスケ』を大魔導士の愛弟子・ベームがウィーン・フィルを指揮し、当時若き鬼才と称されていたフリードリヒ・グルダをピアノ独奏に迎えて行われたザルツブルク祝祭のライヴが2008年10月になって、突然陽の目を見た。ケンペ盤はさらりと流して聴いていたから、実質今回初めてこの曲をじっくりと聴いたと言える。録音は音質自体は年代を考えれば良好だが、基本音量は小さめなので、普段他の演奏を聴くよりはヴォリュームを大きくして聴いた。レンジは時代を考えれば広く、弱奏部と強奏部の落差がかなり大きい。 グルダは時折ジャズを思わせる位モダーンで洒落っ気のある演奏を繰り広げている。先述の様に録音自体はかなりクリアーなので、豊かなニュアンスが感じられる。ベーム〜ウィーン・フィルもこの時期ならではの演奏を繰り広げている。旋律線はウィーン・フィルらしい美感に溢れ、惚れ惚れとさせてくれるし、強奏部は強烈至極。特にティンパニが遠慮会釈なく叩きつけている。グルダは自らが協演した指揮者の中で「一番印象に残っているのはベーム。あの人は本当に凄い」という意味の事を語ったというが、確かに間近でこんな演奏をされたら、誰もが驚嘆せざるを得まい。 これが名曲かどうかは評価の分かれるところだと思うが、グルダ・ファンやベーム・ファンにとっては各々の持ち味を発揮した魅力的な演奏に仕上がっていると思う。大魔導士のファンにも一度は聴いて貰いたい個性的な作品であり、演奏である。 | |

| ホルン協奏曲2番変ホ長調 | |

| ゴットフリート・フォン・フライベルク(ホルン) |

| ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 | |

| 1944年、ウィーン | |

| ORFEO C 376 941 B | |

| 1882〜3年にかけて書かれた1番からほぼ60年振りに書かれた大魔導士のホルン協奏曲2番。ホルン協奏曲と言えば神童モーツァルトの遺した4曲があまりに有名だが、注目度に差はあるものの、それに次ぐ重要作と見なされているのが大魔導士の2曲だ。内容はモーツァルトの作品群が古典的様式美を特徴とすると、より自由な構成を示すロマン派型協奏曲であると言える。それでも、大魔導士19歳の作である1番はホルン奏者である父親の為に書かれたという事もあって、独奏の活躍が多い。これに対し、2番はあくまで管弦楽の一構成員として存在を打ち出している。協奏曲というよりは、ホルンの活躍する交響詩みたいなところがある。Ⅰ、Ⅱ楽章は切れ目なく演奏され、Ⅲ楽章のロンドもモーツァルトとは当然違う。 こういう協奏曲を何故最晩年の大魔導士が書いたのか、それは私には分からない。ネットでもこの作品について詳しく書いてあるサイトには殆ど出会わなかった。確かな事は、これが1942年に完成し、翌1943年8月11日にザルツブルクで愛弟子カール・ベームによって初演されているという事実だ。管弦楽は勿論ウィーン・フィル。この時ホルン独奏を受け持ったのが、ウィーン・フィルの歴史の中でも特に有名な伝説的ホルン奏者の一人、フライベルク。因みに1940〜50年代のウィーン・フィルには歴史にその名を刻む名手がズラリといた。独奏としては勿論、四重奏団のリーダーとしても世界的名声を誇ったヴァイオリンのシュナイダーハン、同じく四重奏団のメンバーだったシュトラッサー、シュナイダーハンの後継として活躍したバリリ、同じくヴァイオリン独奏者として一世を風靡したボスコフスキー、今尚史上最高のクラリネット奏者と称されるウラッハ、それにこのフライベルク達がソリストとしても伝説的成功を収めていた。そして、大魔導士はこの不世出のホルン奏者の奏でるウィンナ・ホルンに魅せられて、協奏曲を書こうと思い立った。管弦楽との絡みが多いのも、あくまで彼がウィーン・フィルのメンバーであるからで、いわばフライベルクと当時のウィーン・フィルの為の作品であると言って良い。そして、この協奏曲はフライベルクに献呈されている。 しかし、この歴史的初演の後、どちらかと言えばこの協奏曲はそう多く演奏された訳でもなければ、録音された訳でもなかった。初演の栄誉に与ったベームもこの年の9月に同じくフライベルクの独奏、管弦楽ウィーン・フィルによって放送録音(?)を行っているが、後々これを公式に再録音するという事もしなかった。一般的な知名度は今でも高いとは言えない。ケンペ指揮、ペーター・ダム独奏、ドレスデン国立管による名盤もあるが、知る人ぞ知るといった感じなのだ。 さて、それでは此処での演奏について語ろう。若しかするとこれは1944年ではなく、1943年9月の放送用録音かも知れない。年代の割に音が良いからだ。何れにせよ、歴史的初演と同じ顔触れであるという事が何を意味するかは一寸した音楽ファンなら誰でも分かる事であろう。恐らくベームもフライベルクも大魔導士自身の助言を受けていた筈で、いわば作曲者直伝の演奏と称するべき内容ではなかろうか。此処では正に大魔導士が常々ベームに語っていた様に、一切の虚飾を排した音楽的純度の高い演奏が達成されている。勿論無機的な演奏とはなっておらず、自ずと内から滲み出てくる様な感情の豊かさがある。フライベルクのウィンナ・ホルンは見事にウィーン・フィルと溶け合いつつ、たっぷりと存在感を打ち出しており、流石。ベームも全体を形成しつつ、フライベルクを目立ち過ぎず、控え目過ぎずといった感じで絶妙にリードしている。これがもう一つのベームの手兵であったドレスデン国立管との組み合わせであったなら、もっと武骨で雄渾な内容になっていたかも知れない。しかし、此処ではウィーン・フィルが相手という事で、造型性に優れながら自由度の高さと美感が全体的に印象付けられる。勿論力強さもあるのだが。また、この演奏が行われた当時、まだ大魔導士が在世であった事を考えると、時代の空気も感じ取れて感慨深い。何れにせよ、これは史料としても演奏内容もこの曲を語る上で決して欠かす事の出来ない不朽の歴史的名盤である。 | |

| 『四つの最後の歌』 | |

| ① | |

| リーザ・デラ・カーザ(ソプラノ) |

| ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 | |

| 1953年、ウィーン | |

| ユニヴァーサル UCCD-6008 | |

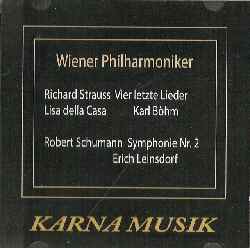

| ② | |

| リーザ・デラ・カーザ(ソプラノ) |

| ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 | |

| 1958年7月30日、ザルツブルク | |

| KARNA MUSIK KA207M | |

| ③ | |

| アンナ・トモワ・シントウ(ソプラノ) |

| ドレスデン国立管弦楽団 | |

| 1976年8月11日、ザルツブルク(?) | |

| Link Link 609-1 | |

| 勇者マーラーは美貌の若妻アルマに「私とシュトラウスは山の反対から穴を掘っている様な物だ。何時か一つになる時が来るだろう」と語ったという。確かに勇者は交響曲を創作活動の中心に据え、大魔導士は交響詩、次いで楽劇を創作の中心に据えている。しかし、この2人、宿命のライヴァルであると同時に、音楽について熱く語り合う友人でもあった。そうした意味において、犬猿の仲とされるモーツァルトとサリエリ、ベートーヴェンとロッシーニ、ワーグナーとブラームス、或いはブルックナーとブラームスらとは異なる関係にあった。共に熱烈なワグネリアンであったし、モーツァルティアンだった。指揮者としても共に時代を代表する巨匠として知られていた。その2人の大作曲家で重なり合うジャンル、それはリートである。 そして、この『四つの最後の歌』は大魔導士のリートの中でも特に有名な作品になっている。これが書かれたのは1948年。翌1949年に大魔導士が亡くなった為、文字通り最後の完成作品という事で、『四つの最後の歌』の名で知られる事になった。内容はヘッセの詩による「春」「9月」「眠りにつこうとして」の3篇とアイヒェンドルフの詩による「夕映えの中で」の合計4篇から構成される。宿命のライヴァル、勇者マーラーが亡くなって37年。音楽史はレコード産業や映画産業、それにラジオの発達等で大きく多様な変革を遂げていた。ミュージカルがオペラやオペレッタにとって替わり、ジャズがワルツやポルカにとって替わり、世界中に驚異的な早さで浸透していった。そして、大魔導士の死後数年でロックン・ロールが誕生。やがてエルヴィス・プレスリーやビートルズが時代を駆け巡り、クラシック音楽は”過去の遺物”となり、嘗ての様な発展性を失ったとされる。大魔導士も次々と登場する”新しい音楽”は知っていただろう。クラシックに分類される中でもシェーンベルクやその弟子ベルク、ウェーベルンら新ウィーン楽派の活躍、ラヴェルやストラヴィンスキー、そしてガーシュインらの台頭を見て来ている。シベリウスやショスタコーヴィッチらがいた事は確かだが、ロマン派全盛期に生を受け、輝かしい時代を知っている大魔導士は自らを「大いなる時代の最後の付録」と呼び、大作曲家の時代の終焉を予感していた。だからこそ、優れた音楽遺産を後世に伝えて欲しいとの思いを込めて、愛弟子ベームに「音楽的遺言」を託したのである。何れにせよ、『四つの最後の歌』はドイツ・オーストリア音楽界の大御所、リヒャルト・シュトラウスの個人的な”挽歌”というだけでなく、リート、そして純然たるクラシック音楽への”挽歌”とすら言える美しくも達観したかの様な諦念すら漂わせる傑作となった。 初演は1950年、ロンドンのフルトヴェングラー指揮フィルハーモニア管弦楽団の演奏会で、フラグスタートの独唱という顔合わせで行われた。フルトヴェングラーも『音と言葉』でクラシック音楽の未来を危惧していたから、この作品に共感するところは少なくなかったに違いない。この時フルトヴェングラーは大魔導士の遺志を尊重し、「眠りにつこうとして」「9月」「春」「夕映えの中で」の順で演奏した。しかし、一般的には生と死の循環理論により合致させる為、出版社が作成した「春」「9月」「眠りにつこうとして」「夕映えの中で」の順で演奏する人が少なくない。 名盤としては、セル指揮シュヴァルツコップ独唱による盤とカラヤン指揮ヤノヴィッツ独唱による盤が有名だ。 大指揮者カール・ベームが遺したスタジオ録音による①も名盤の誉れが高い。独唱にリーザ・デラ・カーザを配し、管弦楽がウィーン・フィル。これを大魔導士の愛弟子で絶対的権威であるベームが指揮しているのだから、当時から模範的名演と称されてきたのは或る意味当然と言えよう。曲順はフルトヴェングラー同様作曲者の遺志を尊重しているが、それが当時物議をかもした様だ。個人的には矢張り出版社より作曲家の遺志を尊重すべきであると考えているが。何れにせよ、演奏そのものは不朽の歴史的名盤と称するに相応しい内容だ。デラ・カーザはシュヴァルツコップ程の表現力を具えている訳ではないが、美しく気品に満ちた歌唱は充分に存在感を示している。古き佳き時代を感じさせる伝説の名花の魅力を堪能する事が出来る。ベーム〜ウィーン・フィルも流石で、シュトラウス様式を微に入り細に穿って捉えており、また1950年代のウィーン・フィルという事で、これまた磨き抜かれた純血の”古き佳きウィーン”を感じ取る事が出来る。ベームの師に対する愛情と確信も感じ取る事が出来、音に古さを感じさせる面はない訳ではないが、今尚この曲の代表的名盤として存在を誇り続けているだけの事はある。 ③はH.M.様より贈って頂いたライヴ。独唱のトモワ・シントウは1986年にカラヤンとこの作品を録音しているが、その10年前に行われたこのベームとの協演の経験が生かされている事は疑い様がない。勿論、この③における彼女の歌唱自体聴きものである。デラ・カーザみたいに古き佳き時代の香りが漂っている訳ではないが、若々しい美声を披露している。表現の深みはあまり感じられないが、音楽的魅力は充分にある。ベーム〜ドレスデンに関しては何も注文すべきところはない。経験に裏打ちされた老練な演奏であり、自然かつ内容的だ。R・シュトラウスの最晩年の澄み切った心境がそのまま再現されている心地がする。録音は今一つながら、③もまたこの作品を語る上で忘れてはならない歴史的名演だと思う。CD−Rではなく、正規盤の登場を望みたいところだ。これを下さったH.M.様にはひたすら感謝するばかりである。 ②は2010年10月にH.M.様より頂戴したCD−R。1958年のザルツブルク祝祭のライヴという事で、演奏は兎も角、録音の悪さは或程度覚悟して聴いたが、思いの他悪くない。特別に良い音とは言えないが、①に劣らずデラ・カーザの美声とウィーン・フィルの響きの魅力は感じられ、鑑賞するのに問題はない。明快な様式感を保ちつつ、各楽曲の曲想の本質を的確に抽出するベームの指揮は恩師の作品への愛情と確信を感じさせ、他の追随を許さぬものがある。こういう素晴らしい記録は是非共CD−Rなどではなく、大手レーベルが公式盤として世に出すべきだ。何れにせよ、これを下さったH.M.様には何とお礼を述べて良いやら、言葉が見当たらない。 | |

| その他① | その他② |