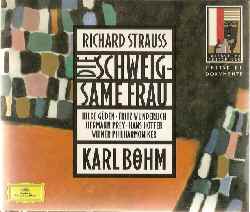

| 楽劇『無口な女』全曲作品80 |

| モロズス卿……ハンス・ホッター(バリトン) |

| 女中……ゲオルギーネ・フォン・ミリンコヴィッチ(アルト) |

| 理髪師……ヘルマン・プライ(バリトン) |

| ヘンリー・モロズス……フリッツ・ヴンダーリッヒ(テノール) |

| アミンタ……ヒルデ・ギューデン(ソプラノ) |

| ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団&ウィーン国立歌劇場合唱団 |

| 1959年8月8日、ザルツブルク |

| ポリドール(現ユニヴァーサル) POCG-3251/2 |

黄金コンビと称された天才劇作家フーゴー・ホーフマンスタール(1874~1929)の死後、大魔導士が自らの楽劇に最適の台本作家として白羽の矢を立てたのがシュテファン・ツヴァイク(1881~1942)である。しかし、ツヴァイクはユダヤ人であった為、ナチスの台頭により亡命を余儀なくされ、結局新コンビによる楽劇は『無口な女』のみが完成されている。因みに後に書かれた大魔導士の楽劇『平和の日』と『カプリッチョ』はツヴァイクの原案である。何れにせよ、『マリー・アントワネット』等の伝記や詩集、評伝等で知られるツヴァイクの台本は正に大魔導士の嗜好に合致したものだった。神童モーツァルトの『フィガロの結婚』或いは『コシ・ファン・トゥッテ』的機智に富んだ世界を愛した大魔導士は、この方向性を継承するべく幾つもの楽劇を遺している。それはこの『無口な女』についても言える。舞台設定が18世紀という事からしてモーツァルトの世界を意識している事が窺える。場所はウィーンではなくロンドンに移してあるが。粗筋も特に『フィガロ』を思わせる部分が随所に見られる。兎に角この楽劇を大魔導士は1935年に完成させている。

初演は1935年6月24日、ドレスデン国立歌劇場で行われた。この時タクトを振った指揮者こそ、他ならぬカール・ベームであった。ベームは『回想のロンド』でこの歴史的初演についてこう述べている。

「初演の作品の稽古の時のリヒャルト・シュトラウスは、想像される限りで最も厳格になった。彼は和音一つ、強弱の変化一つ毎にそれをくどくどと繰り返したので、『無口な女』の練習の時には、私もそれに抵抗せざるを得ない事があった。すると「だがねえ、ベーム君。歌手達の歌っているのが聴き取れねばならん事は分かっているだろう」と彼は言うのだった。この台本はシュテファン・ツヴァイクが書いていたが、シュトラウスはそれがホーフマンスタールの幾つかの台本よりも気に入っていた。「このテキストは誰にだって聴き取れなくてはいかん!」……其処で私が「博士、どうか総譜を御覧になって下さい。これでチェボターリの歌う歌詞がどうやって聴こえてくるのでしょう?」するとシュトラウスは何事か呟き、でも正直に楽譜を取り上げると、ドレスデン・オペラの真向かいの、残念ながら空襲の為破壊されてしまったホテル・ベルヴューに行って、赤インクで楽器の重複した個所を削り、mfをpに直した。こうして遂に歌詞が聴き取れる様になった。」

非常に有名な逸話なので、御存知の方も少なくないだろう。また、『回想のロンド』にはもう一つ有名な逸話があるので載せておこう。

「その夏はひどい暑さだった。我々は殺人的な熱気の中で、練習ホールの屋根の下で稽古しなくてはならなかった。シュトラウスは暑さが苦手だったが、それでも彼は疲れを知らなかった。チェボターリは1日に10時間から15時間も練習が出来、正に稽古の模範といえた。彼女はプリマドンナとして威張る事は一度もなかったし、その地位は熱心な勉強の成果として獲得したものだった。彼女はブッシュに見付け出されたのだが、彼の許では『ボエーム』のミミの他は、舞台に登場して日が浅いせいで、もっと軽い役しか歌っていなかった。モロズスの大役は60歳を遥かに超えていた老プラシュケが歌った。若くて才能のある演出家ヨーゼフ・ギーレンはドレスデンのシャウシュピールハウスから出向いて来た。シュトラウスは練習の成り行きに非常に喜んでいて、幸福そのものといった手紙を次から次へとパウリーネ夫人に送り、出来るだけ早くドレスデンに来る様書き添えていた。

この『無口な女』はシュトラウスが当時のナチス政権の意志に抗して書き上げた事は、今では誰も知っているに違いない。それは、シュトラウスの依頼で”非ゲルマン人”のシュテファン・ツヴァイクがベン・ジョンソンの原作から台本を作ったからだった。

ゲネラルプローベ前の大稽古迄は総てが快調に進行した。この稽古が終わった後、シュトラウスはティーノ・パティエラ(ドレスデン国立歌劇場の花形テノールで、輝かしい声を持ち、女性のアイドルとしても比べるもののない程の、ダルマシア出身の美丈夫)、フリードリヒ・フォン・シュッフ、それに長年衣裳を務めてきたレオンハルト・ファントーと4人でホテル・ベルヴューでスカートをやっていた。スカートをやっている間はスカート以外の事を一度も口に出した事のなかったシュトラウスが突然シュッフに向って言った。「私に『無口な女』のポスターのゲラ刷を見せてくれないかね」。シュッフは初めひどく驚いた。彼自身では事に直接には関わり合っていなかったが、良心に咎めるところがあったのでシュッフは逃げ口上を言った。するとシュトラウスは「ゲラ刷を見る迄スカートはやらないぞ」と言い張り、ゲラ刷を持って来させた。すると、果たしてシュトラウスの想像していた通り、シュテファン・ツヴァイクの名がポスターには欠けていた。

シュトラウスはゲラ刷を床に投げ捨てると、「若しツヴァイクの名が印刷されないのなら、私は明日ドレスデンを発つ」と言った。彼はスカートをやめ、この情景の印象をもとに(偉大な天才らしく全くナイーヴに)亡命していたシュテファン・ツヴァイクに宛てて一通の手紙を書いた。この手紙については今日では誰知らぬ者もあるまい。シュトラウスはその中でナチスの権力者達を弾劾し、中でも次の文章は正に正鵠を射ている。「私にとっては人間のカテゴリーは2種類しかありません。才能のある人間と、才能のない人間との。また民衆は私から見れば、それが聴衆となった瞬間に漸く存在するのです。そしてこの聴衆がシナ人であろうと高地バイエルン人だろうと、ニュージーランド人だろうと、ベルリン人だろうと、彼等が入場料さえちゃんと払ってさえいれば、どうでもいい事なのです……」この手紙に彼自身で封をし、自分の手でベルヴューの脇のポストに投函した。この書簡が遅くともその夜中迄にゲシュタポの手に落ちた事は当然の成り行きだった。

騒ぎは翌日に始まった。このオペラの初日には全閣僚が出席する筈だった。其処で全員に事情が伝えられた。ただ、ゲッペルスだけはどうしても連絡が取れず、彼一人は飛行機でドレスデンに向っていた。其処で無線で事情が伝えられ、ゲッペルスは直ちに帰途についた。

シュトラウスは国立音楽局の総裁の辞任を余儀なくされ、『無口な女』は4回上演されただけで、公演中止となった。それでもプレミエが終わった後で、何時も通りの祝賀会がホテルのロビーで行われたが、政府を代表してただ一人ハンフシュテンゲル氏が出席していた。私達は彼がコチコチのナチ党員だろうと思っていた(彼は有名な美術商の家に生まれていた)。その席で彼は演説を行い、『無口な女』の(その台本も含めて)長所を列挙した上で、容赦なく政府の事も槍玉にあげたので、私は後で妻に「一週間したら彼は強制収容所に入れられているか、スイスに逃げているかのどちらかだ」と言ったものだった。事実その後暫く彼はスイスに行っていた。」

ナチス政権下の異様な空気が伝わって来るかの様な文章である。何れにせよ、この『無口な女』の歴史的世界初演において、ベームは正に時代の生き証人となったのである。一つは作曲者自身の立会いの下、稽古や上演を行ったという事。これによって、ベームの大魔導士には”正統”の太鼓判が押される事になった。後世の演奏家が羨望の眼差しを向けるのもその為だ。それでいて、ベームが単なる大魔導士の操り人形ではなかったという事も先述の文章から窺える。もう一つは”暗黒の時代”の生き証人としてのベームだ。当時大魔導士はナチスから大変尊敬を受けていた。怪物ワーグナーの後継と見なされ、ドイツ音楽界の”総統”的存在に祭り上げられていた。多くの作曲家や演奏家にとっては、正に彼は”大御所”だった。そのリヒャルト・シュトラウスが音楽権力の中枢から”隠居”させられ、以後ナチスから警戒されるきっかけとなったスキャンダルを目の当たりにしているからである。ベーム自身もこの初演を指揮した事でナチスから目をつけられていた事は間違いあるまい。その結果、後にベームはドイツ・オーストリアで活動を続ける為にナチスに逆らう意思がない事を宣誓しなければならなかったのである。そして、それが戦後の演奏活動停止の一因となるのである。

そのカール・ベームの指揮する『無口な女』がどんな意味を持つか、それは音楽好きなら誰もが知っているだろう。実際、この1959年のザルツブルク祝祭のライヴ録音は、正にザルツブルク祝祭の歴史の中でも特に伝説として語り継がれてきた公演を記録したものである。ベームはこの『無口な女』公演で、1947年の『アラベラ』、1950年の『カプリッチョ』をも上回る絶大な成功を収めたといわれている。

それでは演奏について語ろう。ベームはモーツァルトのブッファ、或いはリヒャルト・シュトラウスの他のブッファ系同様、特に面白おかしさを強調しようとはしていない。それでいて音楽的充実度は極めて濃く、これこそベームが大魔導士から学んで身に付けた極意であり、特質であると言えよう。従って、虚飾は排されているが、音楽は正に自然に発しているかの如く、総てに過不足なく進んで行く。正に美しさと力強さを絶妙な迄に併せ持ち、それが聴き手を魅了する。これはライヴでのベームとウィーン・フィルのみが達し得る世界とさえ思われる程だ。勿論、この公演が伝説として語り継がれているのはベーム~ウィーン・フィルだけではない。歌手陣の錚々たる顔触れがまた当時の話題を独占した事は間違いあるまい。中でもヴンダーリッヒ。声の美しさも感情面も何と鮮やかで瑞々しい事か。ドイツ・オペラにおいてこの様なテノールはもう二度と現れないのではないかと思われる程だ。本当に素晴らし過ぎて、それ以上の言葉が見当たらない。ホッターもまた素晴らしい。兎に角存在感が大きい。軽妙さも適度にあり、正に伝説的名歌手の至芸と呼ぶに相応しい。そして、ヘルマン・プライ。この理髪師の役はモーツァルトの『フィガロの結婚』のフィガロ(これも職業は理髪師だ)とかなりかぶるだけに、情熱と機智を併せ持った彼らしい歌唱を披露している。プリマドンナのギューデンも技術面では傑出しているとは言い難いが、キャラクターの魅力がそれを補って余りある。デンヒも味のある歌唱だ。尤も、名歌手達の各々の素晴らしさを引き出しつつ、それをアンサンブル・オペラとして見事にまとめ上げているのは、矢張りベームの卓越した手腕である。

何れにせよ、これ程の不滅の歴史的公演の記録が残っていた事に感謝したい。正にこれは永遠に語り継がれるべき歴史的文化遺産と呼べる物である。 |

| 楽劇『ダフネ』全曲作品82 |

| ① |

| ダフネ……マリア・ライニング(ソプラノ) |

| アポロ……カール・フリードリヒ(テノール) |

| ペナイオス……ヘルベルト・オルセン(バス) |

| ゲア……メラニー・フルトシュニック(アルト) |

| ロイキッポス……アントン・デルモータ(テノール) |

| 第一の羊飼……ゲオルク・モンシー(バリトン) |

| 第二の羊飼……リヒャルト・サラバ(テノール) |

| 第三の羊飼……ハンス・シュヴァイガー(バス) |

| 第四の羊飼……ヘルマン・バイアー(バス) |

| 第一の乙女……エミー・ローゼ(ソプラノ) |

| 第二の乙女……マリア・ショーバー(ソプラノ) |

| ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団&ウィーン国立歌劇場合唱団 |

| 1944年、ウィーン |

| WALHALL WLCD 0147 |

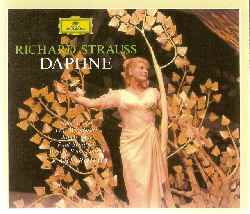

| ② |

| ダフネ……ヒルデ・ギューデン(ソプラノ) |

| アポロ……ジェームス・キング(テノール) |

| ペナイオス……パウル・シェフラー(バス) |

| ゲア……ヴェラ・リトル(アルト) |

| ロイキッポス……フリッツ・ヴンダーリッヒ(テノール) |

| 第一の羊飼……ハンス・ブラウン(バリトン) |

| 第二の羊飼……クルト・エクィルツ(テノール) |

| 第三の羊飼……ハラルド・プレグルヘーフ(バス) |

| 第四の羊飼……ルートヴィヒ・ウェルター(バス) |

| 第一の乙女……リタ・シュトライヒ(ソプラノ) |

| 第二の乙女……エリカ・メヒューラ(ソプラノ) |

| ウィーン交響楽団&ウィーン国立歌劇場合唱団 |

| 1964年5月、ウィーン |

| ポリドール(現ユニヴァーサル) POCG-2678/9 |

時折リヒャルト・シュトラウスの事を”超一流の二流”と称する人がいる。私には何の事だかさっぱり分からない。例えば「超一流の中にあっては二流」という事なのか、「二流の中では超一流」という事なのか、解釈の仕方が色々ある。そもそも一流と二流の明確な境界線は存在しないし、何をもって一流とし、何をもって二流とするかという判断基準は芸術の場合、正に人それぞれであろう。スポーツの様に明確な数値や力関係を示すものではないからだ。そういう意味では芸術というものに絶対はなく、極めて曖昧な存在であり、感じ取り方によってその価値観が千変万化するという事の象徴的言葉かも知れない。

ただ、事実として踏まえておかなければならないのは、大魔導士が勇者マーラーと共に19世紀末から20世紀初頭にかけてドイツ・オーストリア音楽界の頂点に君臨し、マーラー亡き後も大御所的存在として、作曲家や演奏家に絶大なる影響力を持っていたという事だ。彼を批判している様な連中がこの時代に生を受けていたとしたら、一体どれ程の事が成し遂げられるのか。まして、現在迄語り継がれている作品に対し、軽々しく二流とか駄作といった評価をする人には、是非後世に名を残す、しかも誰もが認める様な作品を実際に示して欲しい。

特に的外れな評価には、プッチーニなどのイタリア・オペラと大魔導士を同じ土俵で比較しているケースがある。全く異なる方向性を目指している音楽を同じカテゴリーで比較するその神経が分からない。また、彼の楽劇を単純に”ワーグナーの亜流””モーツァルトの亜流”と決め付ける人も私には分かりかねる。決して偉大なる先人達の猿真似はしておらず、それを養分としつつも、独自の様式を確立している為、少なくとも私には同じには聴こえないからだ。好きか嫌いかは別にして、客観的にみて大魔導士は矢張り超一流の大家であったと考えている。尤もこうした見解自体が私のエゴである事も確かだが。

さて、私がかくの如き無駄話をしたのは、特に”黄金コンビ”と称されたホーフマンスタール亡き後の大魔導士の楽劇が不当に低い扱いを受ける事が少なくないからである。上演される頻度も録音も。しかし、『エレクトラ』で極限に達した大魔導士の新たな遍歴は『カプリッチョ』に向って着実に熟成されつつあった。編成や劇的表現においては”後退”した代わりに、より様式美や知的な面が前進していった。

ホーフマンスタールは生前大魔導士に神話を題材とする楽劇の作曲を勧めている。神話の中で暴き出される人間の真理、それがホーフマンスタールの描かんとした構想だったが、彼の死によって、その構想を受け継いだのがヨーゼフ・グレゴールである。グレゴールは大魔導士がホーフマンスタールに代わる台本作家として白羽の矢を立てたシュテファン・ツヴァイクが亡命した為、構想のみが残された『平和の日』の台本も担当している。そして、グレゴールは今度はホーフマンスタールの構想を受け継いだ。あまりに名高いギリシャ神話『ダフネ』を題材とした楽劇がこうして創作される事になった。この後、グレゴールは更に同じくホーフマンスタールの構想したと言われる『ダナエの愛』の台本も手掛けている。

さて、『ダフネ』の台本は順調とはいかなかった。ホーフマンスタール在世中は、互いのアイディアを出し合って最善のものを選択していった大魔導士だが、グレゴールに対しては殆ど遠慮しなかった。彼の台本第一稿は大魔導士の注文により、大幅に修正が施され、殆ど大魔導士の意思が反映される事になった。大魔導士はグレゴールにこう言ったと伝えられている。「邪魔になる物は総て取り除いて下さい。最後は月桂樹だけが歌うのです!」。

かくして欧州の人々なら殆どの人が知っているであろう神話を題材とした楽劇『ダフネ』は1937年12月24日に完成した。そして初演の指揮を任されたのは、誰あろうカール・ベームであった。ベームは『回想のロンド』で次の様に述べている。

「クリスマスも間近になった或る日、シュトラウスはベルニーニの『ダフネ』の彫像の写真の載った絵葉書をくれ、「もう『ダフネ』の仕事はかなりのところ迄進捗しました。このオペラを君へのクリスマスへの贈り物にしたら、喜んでくれますか?」と其処に書き添えてあった。私は「それは何と素晴らしい質問でしょう」と返事した。やがてシチリア島のタオルミナから一枚の葉書が届いて、それには「たった今『ダフネ』の総譜を書き上げたところです」とあった。

シュトラウス夫人はこのオペラが殊の他お気に召した。初演の前にはまた公開のゲネラルプローベが行われたが、この時6列の空席の最前列にはリヒャルト・シュトラウスその人ではなく、夫人が私の後ろに腰掛けていた。私が指揮棒を置いた時(パウリーネ夫人は場面転換の音楽を何よりも愛していた)、彼女は私の頭を両手に挟んで一つキスをくれると言った。「2つ目のキスは今はあげません。あなたはひどく汗をかいているわね」。この時私は『ダフネ』と『平和の日』を一緒に上演した。この遣り方を私は二度と繰り返さないだろう。それは『ダフネ』自体で充分に重い作品だし、『平和の日』の方は多少とも即興的な作品で、計画倒れの点があるからである」。

また、ベームは『ダフネ』世界初演はドレスデン時代における自らのキャリアの頂点であったと別の機会に述べている。作曲者自身から初演を任されるだけでなく、作品を献呈されるという事が如何なる意味を持つかは、一寸した音楽ファンなら誰もが知っている事だろう。

『ダフネ』の歴史的初演は1938年10月15日、ドレスデン国立歌劇場で行われた。偉大なるシュッフ以来、数々の大魔導士の楽劇を初演してきたこの世界最古の名門歌劇場による、最後の大魔導士の楽劇初演であった。これより後に書かれた『ダナエの愛』と『カプリッチョ』は大魔導士の一番弟子、クレメンス・クラウスに初演が委ねられている。一方、ベームのその後の大魔導士作品で有名な初演といえば、1943年のホルン協奏曲2番がある。因みに、大魔導士がベームに宛てた『音楽的遺言』において、大魔導士が自らの作品に最も貢献してくれた指揮者としてシュッフ、クラウス、ベームの3人を挙げている(他に演出家のハルトマン、ギーレン、ジーヴェルトの3人が挙げられている)。何れにせよ、大魔導士が愛情を込めて”ベーメルル”と呼んだもう一人の愛弟子カール・ベームに捧げられた『ダフネ』は文字通り”ベームのオペラ”として世界的に認識される事となる。

しかし、ベームは自らのレパートリーの中でも最も高い価値を具えているこの楽劇を頻繁には採り上げなかった。演奏自体は非常に素晴らしいだけに勿体ない。尤も、ベームの性格からしてこれ見よがしに演奏するのは気がひけたからかも知れないし、真相は分からない。しかも、多くの指揮者もベームに遠慮してか、それとも比較される事を恐れてか、現在では殆ど『ダフネ』は上演されない。録音も長らく②が殆どこの楽劇唯一の公式盤として存在を誇り続けていた。

だからと言って、この作品の価値が低いという事ではない。中にはヴィリ・シューの様に「あらゆるオペラの中で最高の物、巨匠リヒャルト・シュトラウスの作品の中でも最高傑作」と評価する者もいるのである。また、ベームの指揮する大魔導士の楽劇中でも、特に『ダフネ』に魅了されたという者もいる。大魔導士が交響詩で培ってきた大魔法は、此処で非常に美しく姿を変えて呈示されている。ダフネが月桂樹へと姿を変える有名な「変容」の場面でそれは最大限に発揮されている。

さて、②においてベームはこの大魔導士からの贈り物に正に自分が書いたかの如き説得力を持たせている。初演に際し、作曲者自身から細かい指示を受けたという事もあるだろうが、師への愛情と確信が隅々に迄浸透し、また全体に一本の筋を通している。管弦楽がウィーン・フィルや”大魔導士のスペシャリスト”ドレスデン国立管ではなく、ウィーン響ではあるが、力強さ美しさ共に過不足なく、またライヴならではの魅力に溢れている。歌手陣では何と言ってもヴンダーリッヒが絶品だ。キングも若々しく輝かしい。シェフラーのヴェテランの味わいも充分存在感がある。ただ、男声陣が絶好調であるが故に、女声陣がやや食われ気味なのがマイナスといえばマイナスだろうか。何れにせよ、これ程の理想的名演を達成されてしまっては、他の指揮者が尻込みしても仕方がないと思われてくる。

時折、ベームは偉大なる師同様「超一流の二流」という評価をされている事がある。これも私には何の意味だかさっぱり分からない。若しかすると写真や指揮姿のイメージだけで決め付けているのか、或いはごく一部の演奏だけで判断しているのか。大体カラヤンと共にフルトヴェングラー亡き後の欧州演奏界の柱石だったベームを二流とするなら、その他の指揮者達はどう成ってしまう事か。何れにせよ、此処で聴く事の出来るベームは疑い様もなく20世紀において他の追随を許さぬ物を確かに具えており、大魔導士の絶対的権威であり、オペラの達人であって、私にとっては二流という形容は何処にも当てはまらない。史料的価値も鑑賞度も高い正に不世出の歴史的名演奏である。

さて、②があるし、まあこれ以上の演奏は出ないだろうと考えていた私に、21世紀を迎えて思わぬ名盤が出現した。それが①である。1944年といえば、大魔導士生誕80周年(ベームは50歳)という事でウィーンを始め、各地で記念行事が行われていた。特にこの時ベームが指揮した『アリアドネ』は伝説的公演として有名である。其処へこの『ダフネ』が出て来た。海外マイナー・レーベルのWALHALLからの発売という事で、どうせ音が古くて大して鑑賞度は高くないだろうとたかをくくって聴いてみたのだが、こちらの想像以上に素晴らしい世界が繰り広げられていた。戦時中という事を考えると、より感慨深い。人間は互いに争う醜さを持つと同時に、こんな夢の様な美しい瞬間をも創り出せるのだ。確かに録音は古い。でも、年代の割には良好とも言える。若しかすると放送用録音かも知れない。何れにせよ、ベームの指揮は作品への自信と愛情に満ち溢れているし、ウィーン・フィルがこれまた素晴らしい。音の古さを超えて、その美しさが溢れ出てくる。歌手陣は②の方に一日の長があるが、管弦楽は①の方が良い。録音を考えなければ②に勝るとも劣らない内容だと言える。何れにせよ、①②共に大魔導士からの愛弟子ベームへの献呈作品というだけでなく、演奏そのものもありとあらゆる大魔導士の作品の録音中でも最も価値の高い物に属する永遠不滅の名盤である。

尚、ベームには他に1938年録音の『ダフネ』があるらしい。歴史的初演と同じ年だ。それが全曲盤なのか、抜粋なのか不明だし、歴史的初演を記録したものなのか、同じスタッフとキャストによって行われた放送用録音なのか、それも分からないが、是非共聴いてみたいものである。 |

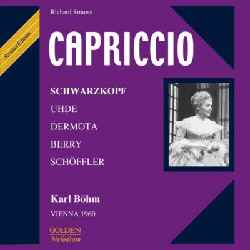

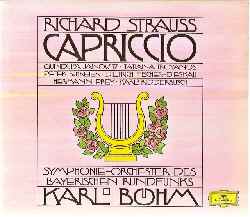

| 楽劇『カプリッチョ』全曲作品85 |

| ① |

| 伯爵令嬢……エリザベート・シュヴァルツコップ(ソプラノ) |

| 伯爵……ヘルマン・ウーデ(バリトン) |

| フラマン……アントン・デルモータ(テノール) |

| オリヴィエ……ワルター・ベリー(バリトン) |

| ラ・ローシュ……パウル・シェフラー(バス) |

| クレーロン……クリステル・ゴルツ(メゾ・ソプラノ) |

| ムッシュ・トープ……ペーター・クライン(テノール) |

| イタリアの歌手……エリカ・ケート(ソプラノ) |

| イタリアの歌手……ジュゼッペ・ザンピエーリ(テノール) |

| 家令……アロイス・ペルナーストルファー(バス) |

| ウィーン国立歌劇場管弦楽団 |

| 1960年5月15日、ウィーン |

| GOLDEN Melodram GM 3.0001 |

| ② |

| 伯爵令嬢……グンドゥラ・ヤノヴィッツ(ソプラノ) |

| 伯爵……ディートリヒ・フィッシャー・ディースカウ(バリトン) |

| フラマン……ペーター・シュライアー(テノール) |

| オリヴィエ……ヘルマン・プライ(バリトン) |

| ラ・ローシュ……カール・リッダーブッシュ(バス) |

| クレーロン……タティアナ・トロヤノス(メゾ・ソプラノ) |

| ムッシュ・トープ……デイヴィッド・ソー(テノール) |

| イタリアの歌手……アーリン・オジェー(ソプラノ) |

| イタリアの歌手……アントン・デ・リッダー(テノール) |

| 家令……カール・クリスティアン・コーン(バス) |

| バイエルン放送交響楽団 |

| 1971年4月、ミュンヘン |

| ポリドール(現ユニヴァーサル) 419 023-2 |

リヒャルト・シュトラウス。この大魔導士が完成させた最後の楽劇が『カプリッチョ』である。黄金コンビと称された台本のフーゴー・ホーフマンスタール亡き後、大魔導士が白羽の矢を立てたのはシュテファン・ツヴァイクであったが、彼もまたナチスの台頭により亡命。『平和の日』と『カプリッチョ』の原案だけ残して亡命を余儀なくされる。その為、演劇史家のヨーゼフ・グレゴール(1888~1960)が『平和の日』(1936年)、『ダフネ』(1937年)、『ダナエの愛』(1940年)の台本を手掛ける事になった。因みに、『カプリッチョ』とは奇想曲の事で、1923年の大魔導士自身の台本による『インテルメッツォ』同様大魔導士の楽劇としては登場人物の名を用いない、音楽形式の名を用いたタイトルとなっている。これは正に大魔導士の楽劇遍歴のカーテン・コールともいうべき遊び心に溢れる作品となった。その為、大魔導士自身「もはやオペラを書く事はあるまい」と語ったという。尤も1948年に着手し、未完に終わったハンス・アドラーの台本によるオペレッタ『ロバの影』があるらしいが。

さて、『カプリッチョ』の原案は先述の如くシュテファン・ツヴァイクによる。ツヴァイクは1786年に上演されたサリエリの『初めに音楽、それから言葉』(カスティ台本)をヒントに、オペラにおいて言葉と音楽、どちらが優先されるべきか登場人物達に論争させようと思い付いた。因みに、この歌劇は皇帝の命を受け神童モーツァルトの『劇場支配人』と優劣を競った事でも名高い。モーツァルト側にあまりに不公平な条件が与えられた結果、サリエリ側の圧勝に終わった事もまた知られている。また、この楽劇を大魔導士版『コシ・ファン・トゥッテ』と呼ぶ者もいる。神童モーツァルトも『コシ』において女性の貞操に関する議論を扱っており、そういう意味で大魔導士が最愛の不世出の大天才の傑作歌劇を少なからずヒントにしたとしても不思議はない。何れにせよ、大魔導士は『カプリッチョ』を「音楽の為の会話劇」と称し、ツヴァイク亡命後コンビを組んできたグレゴールに台本完成を依頼した。しかし、大魔導士は結局これを愛弟子クレメンス・クラウスに委ね、自らも様々な発案を行っている。大魔導士はクラウスに「私の考えているのは、情緒もなく、詩もなく、何らの感情陶酔のないものです。悟性の劇場、聡明さ、無駄のない機智、……そういうものが欲しいのです」と語っている。

何れにせよ、『カプリッチョ』は1941年8月に完成し、翌1942年10月28日、クレメンス・クラウスの指揮でバイエルン国立歌劇場にて行われた。因みに前作の『ダナエの愛』の初演は諸事情で伸び、大魔導士没後の1952年、これもクレメンス・クラウスによって初演されている。

一般的に大魔導士の楽劇といえば、特にホーフマンスタールとの初期の作品が名高く、この天才劇作家没後の台本による作品は人気も知名度も今一つというケースが少なくない。この『カプリッチョ』も例外ではなく、滅多に上演されない。しかし、大魔導士自身は「これ以上美しい作品は書けない」と述べたと言われる位この楽劇に自信を持っており、また「六重奏」や「月光の音楽」等は今でも『サロメ』の「7つのヴェールの踊り」や『薔薇の騎士』の「ワルツ」同様独立して演奏される機会がしばしばあり、録音も行われている。

しかし、全曲盤の名演が少ない事は確かで、決定盤と称されるベーム盤ですら現在外盤しか存在しないという事が、この楽劇、そして大魔導士の近年の扱いの低さを物語っている。

さて、大指揮者カール・ベームといえば生前はリヒャルト・シュトラウス演奏の絶対的権威として世界中に巨大な存在を誇っていた。そのベームも一目置かざるを得なかった存在、それは兄弟子クレメンス・クラウスである。クラウスにしても大魔導士の一番弟子の座は譲れないという思いがあったであろう。そしてこの偉大な2人の指揮者は再建後初のウィーン国立歌劇場の総監督の座をかけて争い、ベームに敗れたクラウスは、失意から急逝したと言われている。一方で、同じ大魔導士の弟子として親交があった事も確かな様で、2人が一緒に写っている写真もある。何れにせよ、ベームは『回想のロンド』でクラウスについて殆ど触れていないので、実際の2人の関係がどの程度のものだったのかはよく分からない。存在するのは、そのクラウスが台本を手掛けた『カプリッチョ』を時折ベームが上演しているという事実だ。現役時代は互いに確執もあったが、クラウス死後は同じ大魔導士の弟子という認識で振っていたのか、大魔導士の作品だから振っていたのか、誰が台本を書こうと内容が優れていれば関係ないという気持ちで振っていたのか、それもベーム亡き今は謎である。何れにせよ、ベーム自身が『カプリッチョ』を優れた作品と考えたからこそ指揮していた事は確かであろう。

演奏そのものがその事を如実に物語っている様に思える。先ずベームの生前から公式盤として発売されていた②だが、ベームはこの楽劇を偉大なる恩師の総ての虚飾を排するという理想を実現させた作品として捉えており、師に劣らず虚飾を排して作品の本質を浮かび上がらせている。正に一部の隙もないが、それでいて美しい。バイエルン放送響もこのオーケストラらしい水準の高さを披露しつつ、ライヴならではの味わいを感じさせる。知情意の見事な迄の均衡。しかも歌手陣がこれまた素晴らしい布陣である。この顔触れならモーツァルトを上演しても素晴らしい名演に成り得る。大魔導士の理想はほぼこの演奏で実現されているのではなかろうかと思われる程であり、決定盤と称されるのも当然と肯ける。ベーム自身この演奏に満足したのではあるまいかと思わせるだけのものがある。

①は2011年1月に突然陽の目を見たウィーンでのライヴ。当時のウィーンを代表する歌手陣が顔を揃えており、管弦楽がウィーン・フィルのメンバーを含むウィーン国立歌劇場管。厭が応にも期待が高まる。録音は決して良くないが、歌手陣の声は割と拾われている方だ。従ってシュヴァルツコップを始めとする歌手の面々のソロ・パートは勿論、アンサンブルの魅力も充分感じられる。管弦楽は決して遠い録音という訳ではないが、時折歌手陣の声と音が混濁してしまうなど若干不鮮明な個所がある。しかし、ウィーンならではの香気が随所に感じられ、録音を考えなければ②に勝るとも劣らない魅力的な内容であると言える。これ程の記録が今迄埋もれていたとは信じ難い。また、こういう新たな宝が未だに発掘されるのは、如何に当時のベームの存在が巨大だったかを物語るものでもある。

最近のCD不況のせいか、クラシックにおいてはオペラの録音が嘗てに比べて品薄の店が増えた。R・シュトラウスの楽劇も『薔薇の騎士』などのごく一部の人気作品を除くと、寂しいラインナップと成り、演奏家に関わらず、『カプリッチョ』の録音を置いてある店を見かける事が稀に成った。しかし、大作曲家の愛弟子、カール・ベームによる二種類の録音は、この楽劇の素晴らしさを充分に後世に伝え得るものであり、聴かずに済ますのは非常に勿体無い、永遠不滅の価値を具えた歴史的名盤だと思う。 |