BGM(フレーム表示)付で見たい方はこちら(既に表示されている方は関係ありません)。

レ・ミゼラブル

19世紀を代表する文学作品の一つユーゴー『レ・ミゼラブル』よりコゼット(バヤール・画)

|

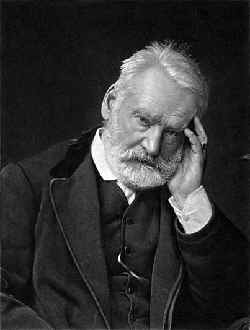

邦題『ああ無情』でも名高い19世紀フランス最大の文豪ヴィクトル・ユーゴー(1802〜1885)が1845年から1862年にかけて書き上げた畢生の大作『レ・ミゼラブル』。フランス文学史上最高と称する者が少なくなく、世界の文学史においても巨大な存在感を誇り続けている名作中の名作である。私も小学4年か5年の頃、初めてこれを読んで圧倒的な感銘を受けた。以降、この作品は私の心の中に常に忘れ得ぬ印象を刻み続けている。個人的には今迄読んだ中では文句なしに最高の小説である。 此処でユーゴーの生涯について簡単に触れておこう。彼はナポレオンが全欧州を震撼させていた正にその時代に生まれ、少年時代を過ごした。父は熱狂的なボナパルト(ナポレオン)派であり、母は王党派だった。この家族関係は後の『レ・ミゼラブル』に直結している。父は軍人としてナポレオンに従い戦場に赴く事が少なくなかった為、ユーゴーは母親っ子として育つ。母親はユーゴーの文学的才能を認めていたので、彼は比較的創作環境には恵まれ、23歳にしてレジオン・ド・ヌール勲章を授けられる下地は充分に築かれていた。しかし、母親が気に入らない事があった。幼馴染アデール・フーシェとの結婚である。しかし、1821年、母は他界。ユーゴーはアデールの両親を猛烈に説得し、結婚に漕ぎ着ける。因みに『レ・ミゼラブル』のコゼットのモデルはアデールと言われている。母の死がきっかけで父と次第に親密になっていく彼はナポレオンにも理解を示す様になる。一方、文学的にはシェイクスピアの一連の戯曲と出会い、大きな感銘を受ける。そして1830年、戯曲『エルナニ』初演。古典派の常軌を逸した作品とされる一方、フランス・ロマン派への道を切り開いた作品とも評され、当時一大センセーションを巻き起こした。因みに『エルナニ』は後にイタリア・オペラ界の巨獣ヴェルディがオペラ化している。この時期迄にユーゴーが発表した主な作品は『アン・ディスランド』(1823年)、『オード集』(1824年)、『クロムウェル』(1827年)、『東方詩集』(1829年)等々。 翌1831年、今も映画等で世界的に有名な『ノートルダム・ド・パリ』を発表。押しも押されぬフランス・ロマン派の代表的作家として活躍を続けるユーゴーだったが、私生活には大きな変化が訪れる。愛妻アデールの浮気である。相手はフランス批評界の大物サンド・ブーヴ。心に大きな痛手を負ったユーゴーはその寂しさを紛らわすかの如く、女優ジュリエット・ドルエを愛人にする。ジュリエットもまたコゼットのモデルとされる女性だ。 しかし1843年、更なる悲劇が訪れる。結婚したばかりの19歳の長女レオポルディーヌと夫シャルル・ヴァクリーがセーヌ河で溺死してしまうのである。そして、1843年から1852年にかけて、ユーゴーが世に送り出した作品の存在しない”空白の時代”が訪れる。長女の死が彼に与えた衝撃の大きさは勿論だが、他にも政治活動がより忙しくなった事などが原因とする向きもある。”空白時代”迄に発表したユーゴーの主な作品はヴェルディの歌劇『リゴレット』の原作となった『逸楽の王』(1832年)、『オランピオの悲しみ』(1834年)、『内心の声』(1837年)、『光と陰』(1840年)、『ビュルグラーヴ』(1843年)等がある。 尚、”空白時代”のさなかの1845年、幾つかの重要な出来事がある。先ず1830年代よりブルボン家のルイ・フィリップやオルレアン公と親しくしていたお陰で子爵の地位を授かり、政治活動に積極的に参加する様になった事。1848年に二月革命が起こり、ルイ・フィリップが亡命した後もユーゴーは第二共和制の議員として政治活動を続ける。次に画家オーギュスト・ビヤールの妻レオニーと密通している現場を警察に押さえられた事。レオニーは監獄に送られた後、更に修道院で数ヶ月を過ごし、漸く世間に戻る。しかし、このスキャンダルのお陰でユーゴーは長らくレオニーを経済的に援助する事になる。レオニーもコゼットのモデルになっているとする人がいる。しかし、文学史的にはそれらよりもっと大事な事、即ち『レ・ミゼラブル』の執筆が開始されている。ユーゴーのこれ迄の人生経験と創作活動の総決算とも言うべきこの小説を手掛け始めた事が、”空白時代”を生んだとする人も少なくない。 1852年、『小ナポレオン』にて文壇復帰を果たしたユーゴーは以後、『静観詩集』(1856年)、『ウィリアム・シェイクスピア』(1864年)、『海の労働者たち』(1866年)、『笑う男』(1869年)、『恐るべき年』(1872年)、『法王』(1878年)、『驢馬』(1880年)、『イギリス海峡の群島』(1883年)等を次々と発表していく。しかし、何と言っても1862年に発表された『レ・ミゼラブル』の存在が大きい。 それでは物語について語ろう。主人公ジャン・ヴァルジャンは1769年生まれである。ナポレオンと同い年というのが意味深な設定だ。勿論、ユーゴーもそれを意識していた事は間違いあるまい。ナポレオンが王党軍を撃破した1795年、ジャン・ヴァルジャンは姉の7人の子供達が腹をすかせているのを見かねて、1本のパンを盗んでしまう。彼はナポレオンがイタリア遠征で輝かしい成果を収めた1796年、トゥーロンの監獄に送られる。最初は5年だった刑期が4度も脱獄を企てた事により19年になっていた。ジャン・ヴァルジャンが出所した1815年はナポレオンがワーテルローの戦いに敗れ、セントヘレナ島に流されて以後寂しく余生を過ごす事になる年だ。ナポレオンが栄光の道を歩み始めた正にその時、ジャン・ヴァルジャンは人生の闇にあり、ナポレオンが没落した時にジャン・ヴァルジャンは社会復帰を果たす。実に意味深な設定である。ところで、此処で軽犯罪について触れておきたい。「たかが窃盗」「たかが万引」などという言い方をする人もいるけれど、刑務所送りになればそれはその人の一生を左右する事になりかねない。ジャン・ヴァルジャンは小説の登場人物ではあるけれど、その事を身を以て証明している。しかも、自分の為ではなく、姉の7人の子供達への優しい配慮が仇となった。結局どんな理由があろうとも、他人の物を盗んで許されるものではない。最近スリルを楽しむ為に万引をする人が少なくないという。しかも或る程度社会的地位を得ている人が。しかし、「天網恢恢疎にして洩らさず」で、何時かそれは自分の身に還ってくる。それ迄築き上げてきたものを一瞬にして奪うという形で。 さて、姉達から見捨てられた上、長い監獄暮しが続いた事もあって、ジャン・ヴァルジャンは極度の人間不信に陥り、また復帰した彼を受け入れてくれない社会を憎んでいた。旅券は前科者である事を示していた為、働く事は勿論、宿泊するところも中々得られなかった。浮浪者同然の漂泊の生活。そんな彼の生涯に最大の転機が訪れる。75歳のミリエル司教の屋敷にふらりとやって来たジャン・ヴァルジャンを司教は温かく迎え入れる。戸惑うジャン・ヴァルジャン。しかし、荒んだ生活を送ってきた習慣もあって、彼はその司教が大切にしていた2本の銀の燭台を盗んでしまう。犯罪は常習化するという典型だ。憲兵に捕えられ、司教の前に連行されるジャン・ヴァルジャン。しかし、司教はそれを咎めるどころか、「それは私が差し上げたのです」と言う。人間不信の塊だったジャン・ヴァルジャンの心に迷いが生じる。彼はサヴォワの少年プティ・ジェルヴェの持っていた銀貨を結果的に奪ってしまうが、直ぐに後悔し、正しく生きていこうと決意する。しかし、この軽犯罪がまたまた後に糸を引く事になる。何れにせよ、ジャン・ヴァルジャンとミリエル司教の邂逅、これはジャン・ヴァルジャンの人生にとっても重要だが、キリスト教文学にとっても重要である。要するに、正しく生きるという事はキリスト教精神と同義なのだ。キリスト教は嘗て思想や芸術に抑圧を加えた。辺境の島アイスランドで『エッダ』や『サガ』が栄え、中世欧州文学の幾つかにキリスト教へのアンチテーゼ的作品があるのもそれ故だ。一方で、キリスト教は多くの優れた芸術作品を生み出してきた。ダンテの『神曲』、音楽における宗教曲や絵画における宗教画、ゲーテの『ファウスト』などはキリスト教抜きには語れない。そして、この『レ・ミゼラブル』においてもキリスト教が決定的な意味を持っている。この作品が文学史上屈指の名作とされるのも、高潔なキリスト教精神が根底に据えられている事が大きな理由になっている事は間違いあるまい。 先に進もう。ミリエル司教と出会って後、ジャン・ヴァルジャンは文字通り”生まれ変わる”。1815年暮にふらりとモントルー・シュール・メールにやって来た彼は”マドレーヌ”と名乗り、監獄で覚えた知識を生かし、黒いガラス玉及び模造宝石の工場で大成功する。善良な人柄と言動で誰からも好かれる人物となっていたマドレーヌは1819年にはフランス国王ルイ18世の命によりこの地の市長に任命されるが、これを辞退。続いて開発に対する勲章も辞退するが、街の人々からのたっての願いで市長に推され、漸く承諾する。しかし、天はマドレーヌことジャン・ヴァルジャンに安寧を齎してはくれなかった。1823年。売春婦フォンティーヌ(ファンティーヌ)を一寸したいざこざから助けたマドレーヌ。彼女は嘗て彼の工場で働いていたが、彼の知らないところで解雇され、彼を恨んでいた。しかし、フォンティーヌはマドレーヌの謝罪と彼が母娘の面倒を見る事を約束するに至って彼を信用するようになる。しかし、フォンティーヌのいざこざの一件はかねてよりマドレーヌをジャン・ヴァルジャンではないかと疑い続けているジャヴェール警部の怒りを買う。マドレーヌ(ジャン・ヴァルジャン)が勝手にフォンティーヌを自由放免にしてしまったからだ。マドレーヌは余命幾許もないフォンティーヌにコゼットを一目会わせようと、モンフェルメイユに出立する準備をする。そのさなかジャヴェールからシャンマティユーという男がジャン・ヴァルジャンとして捕えられた事を聞かされる。マドレーヌは悩む。市長として人々から愛され尊敬され続ける道を選ぶか、それとも自分のせいで捕まったシャンマティユーを救うか……。ミリエル司教と出会って以降、正しく生きる事を誓ったジャン・ヴァルジャンは結局裁判の席で自らの正体を明かす。ジャヴェールは先述のプティ・ジェルヴェから銀貨を盗んだ件でジャン・ヴァルジャンを逮捕する。課せられたのは終身刑。ジャヴェールからマドレーヌの正体を明かされたフォンティーヌは衝撃のあまり死んでしまう。ジャン・ヴァルジャンは監獄へ向かう途中、軍艦オリオン号から落ちそうになった水兵を助け、海に転落。そのまま脱獄。5度目の脱獄だった。しかし、彼にはフォンティーヌとの約束を果たさなければならないという使命感があった。 1823年のクリスマス・イヴ。モンフェルメイユにやって来たジャン・ヴァルジャンは村外れの泉で幼い少女コゼットと会う。フォンティーヌは善良を装っていたテナルディエ夫婦を信用してコゼットを3歳手前の頃より預けていたが、夫婦は直ぐに馬脚を現し、コゼットに虐待に等しい労働を課した。その為、ジャン・ヴァルジャンと出会った時コゼットは8歳になっていたが、6歳手前位にしか見えない位小さく、やつれていた。先にも述べたが、コゼットのモデルはユーゴー自身の人生に関わった女性達である。特に幼女期から少女期にかけては愛人のジュリエット・ドルーエと酷似しているらしい。ジュリエットも非道な伯父に育てられ、修道院に入ったという過去を持っているからだ。一方で、幼馴染にしてユーゴーが熱愛したアデールの影響もあるという説もある。要するに元々はアデールがモデルだったのだが、これにジュリエットのエピソードを重ね合わせたというのだ。だから、ヒロインが幼女時代から登場するのだ、と。私にもそれは考えられる。ダンテの『神曲』のベアトリーチェ、ゲーテの『ファウスト』のマルガレーテ(グレートヒェン)。共に作者にとって初恋の女性がモデルである。そしてユーゴーにとってはアデールが初恋の女性だった。ダンテは夭逝した初恋の女性、ゲーテは過ぎにし青春時代の思い出として各々”永遠の女性”として描いているが、ユーゴーは生活を共にし、やがて他の男を好きになり離れていくというところもアデーレを思わせる。矢張り浮気されても尚且つ彼にとってはアデーレが”永遠の女性”だったのだろう。勿論、ユーゴーの寂しさを癒し、愛してくれるジュリエットの影響も無視出来ない。現にマリウスとコゼットの結婚式の日付はユーゴーとジュリエットが愛人関係を結んだ日となっているという。後、個人的にはコゼットのイメージの中には矢張り若くして世を去った愛娘レオポルディーヌの影響も少なくないと思う。ジャン・ヴァルジャンがコゼットを見つめる”父親”としての視点は疑い様もなく実際に娘を持った父親のものだ。更に印象的なのは、コゼットがマリウスと結婚してから暫くしてジャン・ヴァルジャンが世を去る事。これは結婚式から程なくして世を去ったユーゴーの愛娘への思いの裏返しではなかろうか。要するに、彼は娘が死んだ事を認めたくなかった。其処で結婚により娘が離れていき、またジャン・ヴァルジャンが死ぬ事で永遠の別れが訪れる事にしたのではあるまいか。 話が長くなった。先に進もう。コゼットをテナルディエ夫婦から引き取ったジャン・ヴァルジャンはパリに向かう。そして、ジャン・ヴァルジャンは嘗てマドレーヌ時代に助けたフォーシュルヴァン爺さんに匿われ、修道院で庭師として働く事になる。以降、彼はフォーシュルヴァン爺さんの弟として暮す。物心つく前にテナルディエ一家の許で暮してきたコゼットは親の愛情を知らない。ジャン・ヴァルジャンは恋愛経験も結婚経験も育児経験もゼロだったが、娘としてありったけの愛情を注ぐ。コゼットもジャン・ヴァルジャンを父として心の底から慕う。しかし、この生活にも変化が訪れる。 フォーシュルヴァン爺さんの死をきっかけに、ジャン・ヴァルジャンはパリのプリュメ通りにある邸宅に落ち着く。1829年、ジャン・ヴァルジャンは60歳、コゼットは14歳となっていた。二人はよく連れ立ってリュクサンブール公園に散歩に出掛けた。この光景を見つめていた若者がいた。マリウスである。マリウスは若き日のユーゴー自身がモデルと言われている。さて、コゼットは修道院暮しが長かった事もあり、清楚な美人へと成長していた。マリウスはコゼットに一目惚れしてしまっていた。コゼットも次第にマリウスを意識し始める様になり、やがて若い二人は惹かれ合う様になる。そんな二人を複雑な思いで眺めていた女性がいた。パリに移り住んでいたテナルディエ一家の長女エポニーヌである。彼女はコゼットと同い年で、モンフェルメイユにいた頃は着飾ったお嬢様的キャラクターだったが、パリでは極貧生活を強いられていた事もあり、服装も言葉も汚くなっていた。そんなエポニーヌだが、マリウスに一目惚れしてしまう。彼女は出番は少ないけれど、非常に印象的なキャラクターである。マリウスがコゼットに惚れているのを知ると、その恋の成就を手助けしてさえいる。しかも、コゼットが嘗て自分達がいじめていた娘と同一人物であるとは知らずに。一方、テナルディエは1832年、ジャン・ヴァルジャンから大金をせしめようとしてジャヴェールに一家共々逮捕される。ジャン・ヴァルジャンはジャヴェールに見付かる前に姿を消す。 この年の6月4日、ジャン・ヴァルジャンは謎の人物の一通の手紙により、コゼットとマリウスの関係を知り、引っ越してしまう。彼にとって唯一の生甲斐であり、絶対的な存在であるコゼットをマリウスなどという若者に奪われる事は我慢がならなかったのだ。絶望したマリウスは折しも発生した六月暴動に身を投じる。正に自暴自棄の行動である。しかし、それはコゼットにも深い悲しみを与えた。ジャン・ヴァルジャンはマリウスに激しい嫉妬を抱きつつも、愛するコゼットを悲しませ続ける事には耐えられない。かくしてジャン・ヴァルジャンも暴動に参加する。 この六月暴動は正にドラマの佳境である。革命側に殺されそうになっていたところをジャン・ヴァルジャンに救われたジャヴェールは前科者のジャン・ヴァルジャンという固定観念と現在の高潔なジャン・ヴァルジャンのギャップに悩み、自らの中にある正義が揺らぎ始める。テナルディエの息子、ガヴローシュは僅か12歳で暴動に参加。陽気なキャラクターで人気者だったが、2発の銃弾に倒れ、短い生涯を終える。同じくテナルディエの長女エポニーヌ。元々はコゼットとマリウスを引き離し、現世で結ばれないならばせめて同じ場所で死にたいという思いから暴動に参加した彼女だったが、愛するマリウスを救う為、自らの身を挺して銃弾を受け、マリウスから最後に接吻され、満足して死んで行く。享年16歳。このエポニーヌの死は或る意味後のジャン・ヴァルジャンの死と似ている。愛する人と共に生きる事が叶わないのに、普通の人にとってはちっぽけな行為に無上の幸福を感じ取りながら死んで行くのだから。勿論、読者にその心情が厭という程伝わって来るが故に感動せざるを得ない。一方、暴動のさなか、マリウスは負傷し、何者かに助けられる。彼を担いで地下水道から脱出したのは他ならぬジャン・ヴァルジャンだった。しかし、扉の鍵を持っていたのはテナルディエ。この悪党は鍵を開ける代わりにジャン・ヴァルジャンを外で待ち受けていたジャヴェールに引き渡す。ジャン・ヴァルジャンはもはや逃げも隠れもせず、ジャヴェールと共にマリウスを運び出すと、身支度の為、自宅に戻る。外に出てみると、ジャヴェールの姿が消えていた。ジャヴェールにはもはやジャン・ヴァルジャンを理解する事は不可能だった。自らの信念と目の前にいるジャン・ヴァルジャンのミリエル司教ばりの人間性の板挟みに苦しんだ挙句、ジャヴェールはその解決法を死に求める。 さて、六月暴動の負傷も癒え、マリウスは漸くコゼットと結婚出来る事になる。式は1833年2月16日。その翌日、ジャン・ヴァルジャンはマリウスに自らの身の上を明かす。そして、マリウスとコゼットから距離を置く様になる。二人の幸せな姿を見るのは嬉しい反面、寂しかったからだ。マリウスもジャン・ヴァルジャンの心を汲み、かつ恐れ、極力関わらない様にする。しかし、コゼットという絶対的な存在が傍にいない心の痛手は急激にジャン・ヴァルジャンの肉体と精神を弱らせていく。その頃、マリウスの許をテナルディエが訪れる。テナルディエの話を聞いている内に、六月暴動で瀕死のマリウスを救い出したのがジャン・ヴァルジャンだと悟ったマリウスは激しい後悔に襲われ、コゼットを連れて急遽ジャン・ヴァルジャンの許を訪ねる。ジャン・ヴァルジャンはもはや危篤状態だった。しかし、もう二度とコゼットに会えないかも知れないと悲観していたジャン・ヴァルジャンにとって、二人の訪問は無上の幸福だった。彼は嘗て事業で得た60万フランをマリウスに、ミリエル司教から貰った銀の燭台をコゼットに託し、更にコゼットの母の名を語り、満足しながら死んで行く。享年64。 ダンテの『神曲』やゲーテの『ファウスト』は最後に主人公が天上世界に達し、”永遠の女性”によって魂の平安を得るが、『レ・ミゼラブル』においては現世において波乱万丈の人生の最後の最後に”永遠の女性”コゼットによって矢張りジャン・ヴァルジャンのやるせない魂が救われる。正しく生きようとしても空転するリア王みたいな無情な生涯が、決して無駄ではなかったという事を示している。それは序盤にミリエル司教が示したキリスト教精神の一つの到達点である。恐らく、ジャン・ヴァルジャンが虚しく死んで行くだけだったならば、『レ・ミゼラブル』は救いようのない物語になってしまい、後世の人々の共感を今程得られなかったかも知れない。 何れにせよ、ユーゴーが培ってきた文学的素養、そして実人生体験を色濃く反映させた『レ・ミゼラブル』は一読したら決して忘れられない強い印象を読者の心に刻み付ける事であろう。個人的には文学史上最高の小説と称するにやぶさかでない。 因みに『レ・ミゼラブル』は何度か映画化されているし、ミュージカルも評判となっているが、その中では何と言っても1957年に制作されたジャン・ギャバンがジャン・ヴァルジャンを演じた映画が最高だ。ジャン・ギャバンの武骨さはそのままジャン・ヴァルジャンその人と重なり合って行く。原作にほぼ忠実な作りも良い。他のも幾つか観たが、1957年版が一番”正調”と呼べる仕上がりだ。映画史上に残る感動大作として、一度は観て貰いたい作品である。 |

ヴィクトル・ユーゴー